Per una critica radicale

dell'economia politica

Dieci

anni prima dello scoppio del crack finanziario, su una rivista

tedesca del 1995, un caustico pubblicista di nome Robert Kurz

raggelava l'euforia dei Nineties, sostenendo che «se l'estate

siberiana del boom fordista nel dopoguerra» era stata

già breve, «l'epoca seguente del “capitalismo

da casinò”» degli anni '80 e '90 sarebbe

stata «ancora più breve» (1).

La crisi finale, anzi, era già in corso dagli anni '70

e presto uno scoppio fragoroso l'avrebbe annunciata al mondo.

«Crisi?... quale crisi?», chiosavano nel frattempo

gli osservatori economici, e la tesi di Kurz restò «voce

di uno che grida nel deserto». Gli «uomini il cui

orizzonte è il mercato – commentò Kurz –,

[...] “credono” alla crisi assoluta solo quando

loro stessi mangiano dalla pattumiera». Dieci

anni prima dello scoppio del crack finanziario, su una rivista

tedesca del 1995, un caustico pubblicista di nome Robert Kurz

raggelava l'euforia dei Nineties, sostenendo che «se l'estate

siberiana del boom fordista nel dopoguerra» era stata

già breve, «l'epoca seguente del “capitalismo

da casinò”» degli anni '80 e '90 sarebbe

stata «ancora più breve» (1).

La crisi finale, anzi, era già in corso dagli anni '70

e presto uno scoppio fragoroso l'avrebbe annunciata al mondo.

«Crisi?... quale crisi?», chiosavano nel frattempo

gli osservatori economici, e la tesi di Kurz restò «voce

di uno che grida nel deserto». Gli «uomini il cui

orizzonte è il mercato – commentò Kurz –,

[...] “credono” alla crisi assoluta solo quando

loro stessi mangiano dalla pattumiera».

Quattro lustri dopo, quando anche il soddisfatto «ceto

medio ha iniziato a frugare nei contenitori» (2)

dell'immondizia, le idee della «critica del valore»

che Kurz ha elaborato con E. Lohoff, N. Trenkle, A. Jappe fra

gli altri, cominciano a suscitare meno indifferenza: sic transit

gloria mundi.

Nello scorso mese di giugno è uscito, per Mimesis, Terremoto

nel mercato mondiale (Mimesis, Milano, 2014, pp. 86, €

5,90), di Trenkle e Lohoff. Il libretto, in poche pagine, rende

gli strumenti del pensiero marxiano adatti a ristabilire il

giusto nesso tra «l'enorme bolla dei mercati finanziari»

e la più generale crisi del capitalismo. Il lettore viene

così scrollato dall'ipnosi, di sapore antisemita, delle

attuali «personificazioni» della crisi che vanno

dalle urla contro la casta degli speculatori, ai deliri del

signoraggio.

Attribuire responsabilità esclusivamente al capitale

finanziario, inoltre secondo gli autori, significa rovesciare

la «connessione di causa-effetto» della logica capitalistica.

La vera causa del tracollo si trova sotto la superficie finanziaria,

nelle profondità contraddittorie del meccanismo capitalista.

Ma di quale contraddizione parla la «critica del valore»?

Per Marx - riferimento teorico insostituibile - il valore di

una merce è dato dal tempo di lavoro speso per la sua

produzione. Il «lavoro» che dà sostanza al

valore però, il lavoro astratto, è un'astrazione

tipica del solo capitalismo, una funzione che riduce tutti i

differenti lavori concreti a «quantità di tempo

indifferenziato speso per produrre una merce» (3).

Una merce rappresenta, sul mercato, una mera quantità

di lavoro astratto in base alla quale può essere scambiata

con altre che esprimano una quota uguale della medesima sostanza.

Nel meccanismo di valorizzazione, anche i lavoratori sono privi

di differenze e ridotti a semplici portatori di capacità

di lavorare: una capacità qualsiasi da riversare nelle

diverse branche della produzione. Un operaio può sempre

essere convertito in centralinista, purché lavori e produca

valore. In questo gioco sociale, la capacità di lavorare

diventa una merce (la forza-lavoro) da vendere agli imprenditori

in cambio di un salario. I capitalisti hanno il ruolo di generare

nuovo valore costringendo i portatori di forza-lavoro a lavorare

più tempo di quanto sia necessario a riprodurre il valore

che costano. Per ottenere questa «estorsione di plusvalore»,

i proprietari di capitale sono costretti ad aumentare ossessivamente

la produttività, rinnovando il potenziale tecnologico.

Ma, ed è questa la contraddizione centrale, la rincorsa

tecnologica ha condotto, negli ultimi trent'anni, ad un livello

di produttività così alto che il lavoro umano

– l'unica merce in grado di generare valore – è

diventata superflua per la produzione. Il capitalismo ha segato

il ramo sul quale era seduto. Negli anni '80, però, il

crollo fu rimandato proprio grazie alla stampella del capitale

fittizio e l'accumulazione sembrò così ripartire.

Ma, nello scambio di prodotti finanziari, anche se il denaro

venduto come merce ritorna accresciuto, si accresce soltanto

di una sostanza fittizia, non basata su «valore effettivo».

Con la creazione di titoli, infatti, si anticipa un valore –

che viene utilizzato da subito come fosse «reale»

–, sperando nella sua futura effettiva realizzazione nel

processo di produzione. Come in un incantesimo, il capitale

si accresce, raddoppia secondo dinamiche che il libro spiega

con originalità; ma la massa di valore, la vera sostanza

della ricchezza capitalista, non aumenta di un grammo.

Tuttavia, se il valore anticipato non viene poi generato nella

produzione di merci tramite impiego di forza-lavoro, il meccanismo

crolla: tutte le bolle finanziarie, in ogni crisi, sono scoppiate.

Che fare?

In un contesto in cui il lavoro – restando la base di

una società in cui senza vendere forza-lavoro non è

possibile accedere alle risorse – si è trasformato

in una comparsa costretta a recitare sul palco tecnologico-informatico

soltanto per qualche minuto; autorevoli esponenti politici propongono

con acume di trasformare i «servizi per il lavoro in un

diritto di cittadinanza» (4). Per

farne cosa?

E i tentativi di risanamento e austerità? Secondo gli

autori: una drammatica fiction degli Stati per conservare credibilità

sui mercati finanziari e rimandare di un poco il crollo della

montagna di promesse di pagamento ormai insolvibili.

La critica radicale piuttosto, ecco la proposta del libro, dovrà

dirottare la produzione verso i bisogni concreti svincolando

la società dalle assurde contraddizioni della logica

del valore. Voler mantenere in vita artificiale il cadavere

del capitalismo, condannando milioni di disoccupati a cercare,

per sopravvivere, di interpretare ancora quel ruolo superfluo

che qualcuno favoleggia di trasformare in un «diritto»

o a morire di fame in mezzo all'abbondanza sarebbe, secondo

gli autori, la più grande «occasione mancata»

della critica dell'economia politica.

Riccardo Frola

Note

1. R. Kurz, «La fine della politica

e l'apoteosi del denaro», Manifestolibri, p.119

2. Sono dichiarazioni di M. Iazzolino, segretario

generale della fio.PSD

3. A. Jappe, in Gruppo Krisis, Manifesto

contro il lavoro, DeriveApprodi, p.126

4. È quanto ha sostenuto G. Cuperlo,

Corriere della sera 23/09/2014

Educazione

alla diversità

Noi popoli indigeni non siamo il problema.

Siamo piuttosto, in larga misura, la soluzione.

(E.L. Hernandez, teologo messicano zapoteco)

Voci

sciamaniche è una “raccolta di esperienze visionarie”

(Editore della terra di mezzo, Milano, 2013, pp. 272, €

23,00) – come recita il sottotitolo - che vanno a comporre

il libro curato da Joan Halifax, trent'anni fa, negli Stati

Uniti, stampato poco dopo in Italia da Rizzoli e che, nel 2013,

le Edizioni della Terra di Mezzo hanno riproposto. (La curatrice

del volume oggi è monaca buddista. In gioventù

si laureò in filosofia e antropologia, per molti anni

collaborò col grande studioso di miti Joseph Campbell,

fu moglie di Stanislav Grof - psichiatra e ricercatore nel campo

degli stati di coscienza non ordinari - con il quale sperimentò

l'LSD come mezzo per alleviare le sofferenze dei malati terminali.

Passò inoltre lunghi periodi della sua vita tra i Dogon

del Mali e gli Huicholes e i Maya del Messico, studiando la

loro cultura e partecipando ai rituali sciamanici). Voci

sciamaniche è una “raccolta di esperienze visionarie”

(Editore della terra di mezzo, Milano, 2013, pp. 272, €

23,00) – come recita il sottotitolo - che vanno a comporre

il libro curato da Joan Halifax, trent'anni fa, negli Stati

Uniti, stampato poco dopo in Italia da Rizzoli e che, nel 2013,

le Edizioni della Terra di Mezzo hanno riproposto. (La curatrice

del volume oggi è monaca buddista. In gioventù

si laureò in filosofia e antropologia, per molti anni

collaborò col grande studioso di miti Joseph Campbell,

fu moglie di Stanislav Grof - psichiatra e ricercatore nel campo

degli stati di coscienza non ordinari - con il quale sperimentò

l'LSD come mezzo per alleviare le sofferenze dei malati terminali.

Passò inoltre lunghi periodi della sua vita tra i Dogon

del Mali e gli Huicholes e i Maya del Messico, studiando la

loro cultura e partecipando ai rituali sciamanici).

Philippe Godard in un bell'articolo “La vita come un gioco”

pubblicato su questa

rivista nel dicembre 2014, dice: «Il “mondo”

è un concetto che implica un'unica realtà: l'infinito

dell'orizzonte e degli esseri. Se questa infinita diversità

resiste, evolve, se certe culture scompaiono, ma altre vedono

la luce, allora il mondo è mondo. In caso contrario,

non è che una prigione a livello globale. In origine,

ogni cultura inventata dall'uomo è stata soltanto un

gioco: esseri umani inventarono cosmogonie, come i bambini immaginano

una situazione nel mondo; si diedero regole e modi di vivere

come fanno i bambini nei loro giochi del momento. Il fatto che

questi giochi di culture, divenendo complessi, siano diventati

altrettanti ostacoli alla libera realizzazione degli esseri

e dei desideri non impedisce che il gioco resti all'origine

del mondo umano: la vita è un gioco, e il bambino sa

che cos'è il gioco di vivere».

A questo pensiero voglio aggiungere una riflessione ovvia ma,

penso, non inutile. Voglio sottolineare l'evidenza del fatto

che noi siamo immersi nel mondo culturale di una sola e piccola

parte dell'emisfero, mentre contemporaneamente esistono altri

popoli e altre geografie che, anche, stanno facendo –

hanno fatto – la storia. Quindi è chiaro che abbiamo

la possibilità di vivere la nostra storia come punto

di vista interlocutorio in mezzo ad altre storie – alle

quali è stata data meno risonanza, ma che non sono per

questo meno importanti o prive di significato –, oppure

possiamo perpetuare la visione meschina e calcolatrice di chi

pensa che gli altri siano sempre più arretrati, inferiori

o primitivi, in ogni caso da non prendere in considerazione.

In una prospettiva interlocutoria il senso della vita che ognuno

di noi va ricercando emerge dal confronto della molteplicità,

nel secondo caso il senso della vita si esaurisce e viene meno.

Aggiungo che la storia si è sempre costruita su mitologie,

da sempre per tutti i popoli via d'accesso al mondo dello spirito

e matrice dei comportamenti umani più ancestrali e profondi.

Il mito nasce in risposta a bisogni primordiali - ripararsi,

scaldarsi, nutrirsi... – e non ha esaurito la sua funzione;

trovo quindi interessante chiedermi, e chiedere, quale sia il

mito che dà senso alla vita quotidiana di ognuno di noi,

qual è il mito capace, oggi, di spiegare la nostra vita?

Lascio aperta la domanda e con questi pensieri mi avvicino alle

voci sciamaniche che sono raccolte nel libro di cui voglio parlare.

In circa duecentocinquanta pagine si susseguono trentasei narrazioni,

trentasei voci che ci mettono a confronto con mondi lontani

dal nostro abituale orizzonte. Un panorama vasto e variegato

che comprende Siberia, Australia, Africa, Groenlandia, Melanesia

e le Americhe del Nord, Centro e Sud. Luoghi dove lo/a sciamano/a

è una figura centrale - mistica, sacerdotale e politica

allo stesso tempo - con molteplici funzioni. Oltre a essere

uno specialista dell'anima è guaritore, veggente, visionario,

poeta, cantore, è capo spirituale, ma spesso anche giudice

e politico, in quanto depositario della storia e della cultura

sacra e secolare del suo popolo.

La figura sciamanica nasce durante il paleolitico superiore

e oggi sopravvive ovunque esistano ancora popoli di cacciatori/raccoglitori

e laddove questa antica tradizione sacra sia riuscita, in qualche

modo, a mantenersi viva nonostante le trasformazioni - spesso

molto pesanti - dell'ambiente culturale circostante.

I racconti delle “esperienze iniziatiche”, cioè

di che cosa ha portato quegli individui a diventare dei “guaritori”

e come questo è avvenuto, è un viaggio all'interno

di tradizioni differenti ma con chiari punti in comune. Uno

fra tutti, la percezione del mondo come luogo in cui tutto è

vivente e ciò che vive è relazione, senza separazioni

tra specie, nella consapevolezza della sacralità del

legame che unisce ogni cosa. Come dice Leonard Crow Dog, Sioux

del Nord America: – «Mitakuye oyasin, tutti i miei

parenti! Voleva dire tutti quelli con due gambe, tutti quelli

con quattro zampe, anche quelli con otto zampe e quelli senza:

significava quelli con le ali e quelli con pinne, quelli con

radici e con foglie, ogni cosa viva, tutti nostri parenti».

Sappiamo che la separazione e la frammentazione hanno costituito

il punto di forza su cui si è basato lo sviluppo dell'Occidente.

Cose utili e meravigliose sono state scoperte grazie all'osservazione

sempre più ravvicinata del particolare separato dall'insieme

di appartenenza. Ma cosa stava comportando tutto ciò

per l'equilibrio personale di ognuno e del pianeta intero abbiamo

dimenticato di chiedercelo. Oggi le conseguenze sono gravi e

ben visibili. In questo panorama divenuto catastrofico le voci

sciamaniche ci raggiungono come acqua per la sete. Sono storie

di visioni, di esperienze interiori, spesso drammatiche, che

aprono l'accesso a stati di coscienza non ordinari. Narrano

cosmogonie che non sempre risuonano con facilità alle

nostre orecchie. Di sicuro rendono evidente l'esistenza di un'apertura

della mente alla quale normalmente non abbiamo accesso, un passaggio

fra realtà ordinarie e non ordinarie. Un passaggio e

allo stesso tempo una barriera fra mondi che coesistono.

Possiamo smettere di liquidare tutto questo come necessità

tribali, ormai da tempo superate dall'evoluta cultura occidentale,

e provare ad usarle come cassa di risonanza per comprendere

se qualcosa di fondamentale è andato perduto lungo la

strada della nostra evoluzione?

Pensiamo anche al fatto che queste culture/religioni non hanno

mai costruito intorno a sé chiese o altri luoghi di potere:

non è cosa sufficiente a sostenerci nel prestare loro

ascolto con attenzione? Non si tratta di assumere modi d'essere

che non ci appartengono, ma semplicemente di deciderci una buona

volta a imparare gli uni dagli altri affinché questa

infinita diversità possa resistere, evolvere, perché

se certe culture scompaiono, ma altre vedono la luce, allora

il mondo è mondo. In caso contrario, non è che

una prigione a livello globale.

La sopravvivenza dei popoli nativi, in ogni parte del mondo,

continua a subire pesantissimi attacchi. Se ne parla poco o

niente. Leggere dei principi su cui molti di essi basano la

propria esistenza è un fatto educativo: all'ascolto,

al rispetto, al dialogo.

Silvia Papi

Ma

l'anarchia

è differenza

Questa

non è una rivista come le altre, questo non è

soltanto un annuario che approfondisce La pratica della libertà

e i suoi limiti (Aa. Vv., Libertaria 2015, a cura di Luciano

Lanza, Mimesis, Milano 2015, pp. 261, € 20,00). È

assai di più, è una vera e propria introduzione

al pensiero anarchico, alle sue radici, alla sua complessità,

alla sua attualità e soprattutto alla sua differenza.

Con questa parola intendo non soltanto la differenza rispetto

ad altre teorie e pratiche politiche ma in primo luogo la differenza

interna al movimento anarchico. È anche a questa sua

pluralità che si deve il fatto che «l'anarchismo

è la forma più avanzata di pensiero politico»

(N.Chomsky intervistato da J.Sethness, p. 57). Questa

non è una rivista come le altre, questo non è

soltanto un annuario che approfondisce La pratica della libertà

e i suoi limiti (Aa. Vv., Libertaria 2015, a cura di Luciano

Lanza, Mimesis, Milano 2015, pp. 261, € 20,00). È

assai di più, è una vera e propria introduzione

al pensiero anarchico, alle sue radici, alla sua complessità,

alla sua attualità e soprattutto alla sua differenza.

Con questa parola intendo non soltanto la differenza rispetto

ad altre teorie e pratiche politiche ma in primo luogo la differenza

interna al movimento anarchico. È anche a questa sua

pluralità che si deve il fatto che «l'anarchismo

è la forma più avanzata di pensiero politico»

(N.Chomsky intervistato da J.Sethness, p. 57).

Già nei fondamenti storici, nei “padri fondatori”

vive la differenza. L'anarchia, infatti, «è il

movimento storico radicato, almeno teoricamente, nel lavoro

di William Godwin e Pierre-Joseph Proudhon, articolato più

chiaramente nell'opera di Michail Bakunin, Pëtr Kropotkin,

Emma Goldman e altri. Spesso è associato a una posizione

antistatalista, ma a mio avviso sarebbe meglio definirla come

dedizione nei confronti di due posizioni: critica del dominio

in tutte le sue forme e propensione per forme di organizzazione

e resistenza dal basso. Un simile punto di vista trascura un

altro tipo di pensiero anarchico: l'anarchia individualista

di Benjamin Tucker e Max Stirner, i cui propositi moderni sono

libertari, come quelli di Robert Nozick. In ogni caso, in genere

si associa il termine anarchia con le prime posizioni piuttosto

che con l'ultima» (T. May intervistato da R. Marshall,

p. 67). Rispetto al comunismo, l'anarchismo è libero

da ipoteche totalitarie; si ispira ai propri iniziatori ma non

li venera; «il terzo vantaggio, il più importante,

è che le idee anarchiche sono centrali nella maggior

parte dei movimenti sociali odierni» (G. Kuhn, p. 47).

I principi invalicabili dell'anarchismo sono pochi e si possono

condensare nella «libertà dell'individuo e la non

prevaricazione sugli altri individui» (F. Eva, p. 169),

«nel rifiuto del dominio, nell'irrinunciabilità

all'eguaglianza quale condizione stessa della libertà,

nella fiducia nell'autonomia dell'individuo come strumento di

autorganizzazione dei singoli nella storia» (P. Adamo,

p. 239).

Contrariamente a ciò che spesso si pensa, rivoluzione,

comunismo, antistatalismo, astensionismo non sono dei principi

fondamentali dell'anarchismo ma soltanto alcune delle sue possibili

manifestazioni. E infatti in questo libro c'è chi attacca

senza incertezze lo Stato e c'è chi - come Chomsky -

lo difende rispetto alle multinazionali poiché in queste

ultime «nessuna influenza è possibile. Quelle sono

vere tirannie. Quando la società è dominata in

gran parte da tirannie private, che rappresentano la peggiore

forma di oppressione, le persone hanno bisogno di un qualche

tipo di auto-difesa. E lo Stato la garantisce» (citato

da Kuhn, p. 49). C'è chi vede nel mercato sempre e soltanto

il mercato del capitale e c'è chi ritiene possibile un

mercato dove lo scambio sia volto non al profitto di pochi ma

al vantaggio di molti, se non dell'intero corpo sociale. C'è

chi è per la rivoluzione violenta contro la violenza

del potere e diffida oggi più che mai di una democrazia

rappresentativa al tramonto, «in cui contano le lobbies,

i leader carismatici e i sondaggi di opinione» (Colin

Crouch, ricordato da F. Codello, p. 130) e altri - come Berti

e Adamo - che ritengono la liberaldemocrazia l'espressione oggi

più avanzata dell'esigenza anarchica del massimo di libertà

coniugata al massimo di eguaglianza.

C'è chi vede negli attivisti e nei militanti la reale

incarnazione del progetto e critica i «giochi verbali,

le controversie intellettuali di filosofi radicali, da caffè

o salotto» (L. Pezzica, p. 223) e c'è chi, al contrario,

pensa che «non si deve mitizzare la teoria “bassa”

che nasce dalla partecipazione militante più di quella

“superiore” che sarebbe reperibile in un canone»

(L. A. Williams, p. 179) o giudica le tendenze antintellettualistiche

uno degli ostacoli da superare in quanto l'anarchismo «non

viene riconosciuto come pensiero “nobile”, abbastanza

sofisticato da essere studiato e approfondito, e quindi non

riesce a incidere o orientare, o stimolare correnti di pensiero

al di fuori del ristretto circolo degli aficionados. [...] Quelli

citati dai mass-media sono gli attivisti che intervengono attivamente

nelle dinamiche di movimento (No-TAV e No-MUOS per esempio)

o nei cosiddetti Centri Sociali; con un approccio dei media

solo appena modernizzato, ma sostanzialmente ancora orientato

alla criminalizzazione di fine Ottocento e Novecento. Nei dibattiti

culturali, in televisione, nelle pagine culturali dei quotidiani

più diffusi manca a tal punto la presenza di anarchici

che anche autori che lo sono o che gli anarchici considerano

interni al pensiero libertario (Albert Camus per esempio) vengono

genericamente definiti/attribuiti all'area progressista»

(F. Eva, p. 168). C'è chi vede ancora nel Sessantotto

un modello di rivolta anarchica e chi critica aspramente il

suo essere stato funzionale al dominio spettacolare «poiché

questa società detta dell'abbondanza sembra reprimere

il puritanesimo delle sue origini, si trasforma realmente in

società permissiva senza la quale la festa non potrebbe

darsi in quanto spettacolo. Un profumo di orgia si diffonde

nello spirito del tempo, di cui il maggio '68 costituisce in

qualche modo l'acme e il simbolo» (S. Latouche, p. 15)

e chiede a chi voglia «“salvare” e riprendere

la carica libertaria» del Sessantotto di «farsi

carico di un ripensamento radicalmente critico non solo di quel

che allora pensava, ma anche di quel che pensa ora e di come

lo pensa» (F. Melandri, p. 232).

C'è chi non è disposto ad allontanarsi dai principi

dell'anarchismo ottocentesco e chi vede in questa rigidità

un ostacolo, optando piuttosto «per una specie di pragmatismo

fallibilista, ovvero per una versione “senza aggettivi”

dell'anarchismo, in cui la prospettiva utopica (una società

egualitaria, non egualitaristica, in cui le relazioni tra gli

uomini non siano determinate da meccanismi di dominio) non viene

legata né a rigide prescrizioni istituzionali, politiche

o economiche, né a precise metodologie e linee d'azione,

ma piuttosto a una sperimentazione individuale e collettiva»

(P. Adamo, p. 237). C'è chi fonda la possibilità

stessa dell'anarchismo su un'antropologia positiva, fiduciosa

nella “naturale” tendenza umana alla cooperazione

- dimenticando magari la critica di Bakunin a Rousseau - e chi

come Chomsky si spinge a definire quella umana «una specie

malsana» (p. 56) o concorda con Immanuel Kant e con Isaiah

Berlin sul legno storto dell'umanità, dal quale nulla

si potrà ricavare di perfettamente dritto (F. Codello,

p. 132).

Come si vede, questo volume è davvero pervaso dalla consapevolezza

del limite non soltanto dell'azione politica qui e ora ma del

limite universale delle cose umane, senza però che questo

implichi la rinuncia a fare tutto il possibile per costruire

una società di liberi e di eguali. Nessuna “grande

rivoluzione”; al suo posto l'azione quotidiana, pervasiva,

capillare, tenace. Una libertà che non è l'inizio

o la conclusione di una trasformazione definitiva ma è

piuttosto la «risoluzione di problemi reali, soprattutto

perché gli anarchici hanno riflettuto molto sulla risoluzione

di problemi reali puntando la loro attenzione sul microlivello,

cosa che altre ideologie politiche non sentono in realtà

di dover fare finché non si sono impadronite del potere

statale» (D. Graeber, p. 80). Non la palingenesi ma l'anarchismo

che già c'è nel corpo sociale, nel tessuto delle

relazioni collettive e delle aspirazioni individuali: «Una

nuova figura, quindi, che sia in grado di riunire in sé,

anche se con momenti distinti, il riformismo e il rivoluzionarismo.

Che faccia le cose concrete, banalmente quotidiane ma sapendovi

imprimere il segno del possibile totalmente altro. [...] Riassunta

in uno slogan la proposta è: pensare da anarchici, agire

da libertari. [...] La rivoluzione come momento risignificante

della società» (L. Lanza, p. 255).

Se «anche l'anarchismo si è trasformato un po'

in merce, e non è più percepito come una minaccia»

(G. Kuhn p. 48), le ragioni sono molte. Una è la sua

riduzione al campo dei diritti umani, alla difesa delle donne,

dei migranti, degli omosessuali, dimenticando che la rivendicazione

dei diritti civili - da sola - è perfettamente coerente

con l'esistente ultraliberista e che la libertà della

persona è tale soltanto in un quadro di liberazione collettiva

soprattutto dallo sfruttamento del capitale, dal dominio di

un mercato del lavoro ridotto all'immenso profitto delle multinazionali.

Un'altra ragione può essere anche una sorta di ingenuità

nella lettura troppo ottimistica di alcuni eventi contemporanei,

come quella che Mohammed Bamyeh fa delle «grandiose rivoluzioni

della primavera araba», nelle quali si sarebbe ottenuta

«la rara combinazione di metodo anarchico e intento liberale.

[...] Persino le forze di governo ora accettano praticamente

tutte le richieste dei rivoluzionari (p. 40). Neppure un accenno

alla eterodirezione statunitense di queste presunte “primavere”,

che infatti sono finite nell'inverno di poteri militari antichi

e feroci, come in Egitto.

L'annuario 2015 di Libertaria è dunque un'articolata

introduzione al pensiero anarchico anche perché fa toccare

le ragioni per le quali «è difficile racchiudere

tutti i protagonisti e le proposte riconducibili visibilmente

all'idea anarchica in un solo corpo dottrinario al singolare,

l'anarchismo» e piuttosto si deve sempre parlare di «anarchismo

plurale» (S. Vaccaro, p. 145), da mettere ogni giorno

alla prova - nelle sue possibilità e nei suoi limiti

- all'interno di «un'articolazione sociale che si nutra

della diversità come linfa vitale. L'acquisizione in

toto del concetto di libertà esige il riconoscimento

reciproco della diversità» (L. Lanza, p. 255).

L'anarchismo è differenza.

Alberto Giovanni Biuso

Il

fuorigioco?

Limita la libertà (di movimento)

Quando Gianni Brera da direttore chiamò Luciano Bianciardi

(Grosseto 1922-Milano 1971) a collaborare sulle pagine del prestigioso

Guerin Sportivo, lo scrittore grossetano - diventato notissimo

per quel romanzo, La vita agra, che metteva rabbiosamente

alla gogna il modello social-borghese degli anni del boom economico

- era già fortemente debilitato nel fisico a causa dell'alcool.

Infatti, la sua rubrica settimanale aperta al dialogo coi lettori,

Così è se vi pare, non ebbe una durata lunga,

iniziò alla fine di settembre del 1970 e si protrasse

fino al novembre dell'anno dopo. Tifoso della Fiorentina (ma

dei fiorentini diceva peste e corna), appassionato e pure molto

competente di calcio, Bianciardi al terzo dei suoi figli che

gli pose l'interrogativo “perché una persona seria

come te si occupa di sport?”, di rimando confermò

“perché sono una persona seria”. Difatti.

Come si può leggere nel volume lI fuorigioco mi sta

antipatico (Stampa Alternativa, Viterbo, 2007, pp. 384,

€ 16,50) serissime erano le risposte che consegnava agli

affezionati lettori del Guerin che gli scrivevano. Scanzonato

e schietto emetteva i suoi giudizi su calciatori, allenatori,

atleti di altri sport e, spesso, si sbilanciava in paralleli

con la letteratura, la storia che dalla penna di qualche altro

cronista potevano apparire eccessivi ma non dalla sua. Alla

ricorrenti e fatidiche dieci domande poste, Bianciardi l'anarchico

(“uomo che vorrebbe una società basata sul consenso

e non sull'obbligo”) non perdeva occasione per osannare

il fascinoso Gigi Riva, ma al di sopra dell'idolo dei tifosi

del Cagliari scudettato, poneva solo Silvio Piola, lo svedese

Gunnar Nordahl e il gallese John Charles. Dell'allora allenatore

della nazionale, Ferruccio Valcareggi, diceva che era “un

onesto amministratore della pedata” e dovendolo avvicinare

ad un personaggio del Risorgimento (epoca di cui si poteva considerare

un esperto) chiamava in causa Quintino Sella. Su Vittorio Pozzo

si esprimeva così: “Era un ottimo alpino che faceva

cantare da solisti terzini, da coristi i mediani e da soprani

gli attaccanti. Con questo assieme strepitoso veniva fuori un

ottimo melodramma. E vinceva partite e campionati del mondo”.

Ad un lettore che gli domandava: “Se fosse il presidente

dell'Inter farebbe il cambio alla pari Mazzola-Rivera?”

ribatteva: “Se fossi il presidente Fraizzoli non farei

lo scambio alla pari. Ma siccome sono Bianciardi, lo farei anche

domattina”.

Del fuorigioco sentenziava “mi sta antipatico (da qui

il titolo del libro di Stampa Alternativa), come tutte le regole

che limitano la libertà di movimento e di parcheggio”,

mentre un personaggio come Helenio Herrera Bianciardi proprio

non lo sopportava: “in questa società dove molti,

troppi vendono fumo, Helenio Herrera si trova benissimo, e sa

tenere da par suo l'ufficio stampa di Helenio Herrera. Come

tecnico? Manca di intuizione psicologica, si abbandona all'ambiente

in cui opera, vince i campionati se ha alle spalle un dirigente

come Moratti”.

Mimmo Mastrangelo

Un'enorme

potenzialità

di contagio sociale

Quando tu prendi il potere,

allora il potere si prende te

J. Holloway, p. 80

Agire

altrimenti. Anarchismo e movimenti radicali nel XXI secolo

è il titolo dell'ultima antologia curata da Salvo Vaccaro

per elèuthera (Milano, 2014, pp. 247, € 15,00). Agire

altrimenti. Anarchismo e movimenti radicali nel XXI secolo

è il titolo dell'ultima antologia curata da Salvo Vaccaro

per elèuthera (Milano, 2014, pp. 247, € 15,00).

L'anarchia è intesa qui come elemento vitale, che appartiene

cioè alla vita, e presente, non rimandabile a un lontano

e ipotetico futuro. Essa è motore di conflitto permanente

contro il governo, sempre più governance post democratica

(iperburocratica) e sempre meno government rappresentativo,

contro l'accanita competizione che tende a uniformare di sé

tutti i campi del vivere sociale, contro la guerra permanente

e la logica repressivo-securitaria degli Stati nazionali, contro

la manipolazione e la falsificazione permanente, contro il saccheggio

della ricchezza sociale e ambientale che è la cifra comune

del neoliberismo. A questo proposito assai significativamente

Graeber (p. 36) scrive non di “neoliberismo” ma

di “neoliberalismo” per intendere come esso sia

più che un movimento economico un movimento politico,

“una reazione a tutte quelle vittorie ottenute dai movimenti

sociali degli anni Sessanta”.

L'anarchia è stata adottata, per lo meno come mezzo,

e in maniera più o meno consapevole, da parte di un gran

numero di movimenti di lotta che negli ultimi venti anni hanno

dato corpo a forme di resistenza all'ordre établi. In

questa antologia si riportano analisi su alcuni di questi movimenti.

Manca, ed è un peccato, una riflessione su quello greco,

tra i più spiccatamente anarchici e maturi, a mio modo

di vedere, sia nella pratica che nelle riflessioni. Ma ci sono

i movimenti americani di Occupy con le riflessioni di David

Graeber, Michael Albert e Noam Chomsky, ci sono le influenze

zapatiste sul postmarxismo di John Holloway, gli indignados

e le relazioni tra costoro e buona parte del movimento anarchico

spagnolo, attivo in quel grande momento di presa di coscienza

collettiva che sono state le acampadas, gli hacker di Anonymous;

fino ad arrivare a un insieme di contributi, alcuni dei quali

ruotano intorno a concetti centrali e fecondi come “l'utopia

persistente” (definizione coniata M. Abensour che per

R. Kinna combacia con il pensiero anarchico, p. 150) e l'insurrezione,

declinata come attacco permanente e rifiuto dell'attesa, altri

a mio parere assai meno centrati, perché sostanzialmente

neo (e non anti) deterministi, quando teorizzano il collasso

– d'emblée – della civiltà industriale,

o il crollo del capitalismo globale (Uri Gordon, pp. 129-144).

A chiudere un ricco saggio riassuntivo che ha il merito di sintetizzare

un rinnovato modo di pensare l'anarchismo in azione: il post-anarchismo

e la politica radicale oggi di Saul Newman, autore di cui elèuthera

ha pubblicato ultimamente un altro, simile, e stimolante, scritto:

Fantasie rivoluzionarie e zone autonome. Post-anarchismo e spazio

politico (2013, pagg. 81, € 8,00). Newman identifica la

politica radicale contemporanea con “forme di organizzazione

transnazionale antiautoritarie” basate sulla “democrazia

diretta o non-rappresentativa”, cioè in buona sostanza

“anarchiche”. Un anarchismo per lo più “inconscio”

perché “modo particolare di intendere e praticare

la politica, un modo che persegue l'autonomia dallo Stato e

che non punta alla conquista del potere, ma alla sua decentralizzazione

e democratizzazione” (S. Newman, pp. 234-235).

Quindi, metodo anarchico dicevo: ovvero orizzontale, antiautoritario,

antigerarchico (Graeber, p. 39) che prende forma nelle assemblee

generali, nei gruppi di lavoro a esse collegati e nell'abitudine

all'azione diretta e spesso illegale in grado di imporre obiettivi

intermedi, nel mutuo appoggio come pratica solidale extra, o

anti, statale.

Un metodo che è immediatamente prassi in quanto rifiuta

la distinzione tra forma e sostanza e che è collettivo

perché elaborato attraverso il confronto transnazionale,

nel comune rifiuto della conquista del potere a qualunque grado

e nell'intento altrettanto comune di disperdere e neutralizzare

quanto più possibile tale potere.

I movimenti contemporanei nella loro eterogeneità, cito

ancora l'ottima introduzione di S. Vaccaro, intendono divenire

“rivoluzione senza farsi istituzione della rivoluzione”:

vero e proprio nodo gordiano della modernità, questo,

che l'anarchismo, solo tra i movimenti rivoluzionari, ha individuato

e affrontato, anche se invero non (ancora?) risolto.

Da qui la salutare attenzione al presente, la tensione continua

a “creare spazi prefigurativi in cui sperimentare nell'immediato

il tipo di struttura esistenziale che esisterebbe in una società

libera dallo Stato e dal capitalismo” (D. Graeber, p.

42). “Il comunismo – scrive D. Graeber (p. 46) –

esiste già nel nostro intimo relazionarci con gli altri

su un milione di livelli differenti. Quindi si tratta di espanderlo

progressivamente fino a distruggere il potere del capitale”.

Questo nella consapevolezza che il capitalismo è un “modo”

non una “cosa” (J. Holloway, p. 80), così

come lo Stato, come già ripetutamente indicato tra gli

altri da M. Bakunin e E. Colombo, non è solo “una

serie di istituzioni e strutture di potere, ma una particolare

relazione autoritaria, un particolare modo di pensare e organizzare

le nostre vite” (S. Newman, p. 226). Mezzi e fini libertari

hanno un'enorme potenzialità di contagiare l'ambito sociale,

più di quanto esse non facciano già, in un'epoca

in cui “la distanza dell'istituzione sociale dalla società”

è “divenuta sempre più chiara a porzioni

sempre maggiori di popolazione” (J. Holloway, p. 74).

Testi come questi sono preziosi strumenti da provare a utilizzare

in una fase in cui hanno raggiunto l'apice le politiche di saccheggio

dei governi e dei loro collegati transnazionali: N. Chomsky

ricorda giustamente, e lo fa spesso, che ad aprire la strada

al New Deal sono stati gli scioperi degli anni Trenta. Allo

stesso modo oggi è necessario occupare e rioccupare le

piazze, fisicamente o simbolicamente, ovvero infiltrare il sociale

che ci circonda, dando vita a esperienze più diffuse

possibile di assemblearismo, conflitto con l'ordine costituito

e autogestione di tutti gli aspetti della nostra vita, costruire

ponti tra sfruttati di diverse latitudini e sponde del Mediterraneo

per generalizzare un'insubordinazione di massa e radicale, che

è il solo mezzo nelle nostre mani per far mutare di segno

le politiche dei governi o, se si vuole, della governance transnazionale.

Ma queste mani ce le dobbiamo sporcare, possibilmente smettendo

di autorappresentarci come originale ma innocuo movimento di

opinione e dandoci da fare penetrando davvero nel sociale, agendo

fianco a fianco – ognuno con i suoi modi ma in maniera

solidale – con chi “sta sul pezzo”, senza

tentennamenti, ortodossie, capziosi distinguo o soverchie paure.

Antonio Senta

La vagina

scomparsa

Ogni

anno la rivista Time interroga i propri lettori: “quale

parola vorresti venisse bandita il prossimo anno?” e propone

una lista di termini tra i quali scegliere. Si tratta perlopiù

di neologismi abusati o espressioni gergali divenute quasi insopportabili

come OMG (oh mio dio) o LOL (che ridere). Tra i buoni propositi

che si è soliti formulare in vista del nuovo anno, Time

ne propone uno linguistico-lessicale, auspicando la rimozione

dal linguaggio – soprattutto quello dei media –

di parole che avrebbero ormai perso (o non hanno mai avuto)

un significato. Ogni

anno la rivista Time interroga i propri lettori: “quale

parola vorresti venisse bandita il prossimo anno?” e propone

una lista di termini tra i quali scegliere. Si tratta perlopiù

di neologismi abusati o espressioni gergali divenute quasi insopportabili

come OMG (oh mio dio) o LOL (che ridere). Tra i buoni propositi

che si è soliti formulare in vista del nuovo anno, Time

ne propone uno linguistico-lessicale, auspicando la rimozione

dal linguaggio – soprattutto quello dei media –

di parole che avrebbero ormai perso (o non hanno mai avuto)

un significato.

Nella lista di vocaboli da mettere al bando nel 2015, la presenza

di femminista ha sorpreso tutti. In molti hanno criticato con

indignazione questa scelta (per cui Nancy Gibbs, redattrice

di Time, si è pubblicamente scusata). Ma com'è

potuto accadere che un termine con una forte accezione rivoluzionaria

venisse declassato fino ad essere inserito in una lista di parole

di cui ci si augura il pensionamento?

Quanto accaduto è probabilmente sintomo della credenza

diffusa di una inopportunità delle istanze femministe

nel XXI secolo, per alcuni divenute ormai anacronistiche. Non

è il vocabolo in sé ad essere riconosciuto come

obsoleto, ma ciò a cui rimanda e da cui deriva: il femminismo.

Non c'è più alcun bisogno di parlare di emancipazione

femminile e liberazione sessuale in questa nostra nuova era,

poiché tutto è già stato conquistato. Ma

è davvero così?

Il gesto femminista. La rivolta delle donne: nel corpo, nel

lavoro, nell'arte (a cura di Ilaria Bussoni e Raffaela Perna,

Derive Approdi, Roma, 2014, pp. 166, € 20,00) fornisce

uno spunto per una riflessione sull'efficacia e l'importanza

del femminismo oggi. A partire dalle immagini delle manifestazioni

femministe di ieri, avvenute principalmente negli anni Settanta,

ma ancor più dalle immagini del gesto femminista per

eccellenza: pollici e indici che si univano a formare un triangolo

che rimandava al sesso femminile. Il volume, una raccolta collettanea

di sedici saggi accompagnati da diverse foto di donne che esibiscono

il simbolo della vagina, non ha come obiettivo la sola narrazione

storica, ma si interroga su cosa sia rimasto della rivoluzione

(incompiuta) femminista, proponendo un'analisi critica di quanto

avvenuto in quegli anni e di ciò che ne resta.

Il libro prende vita da una domanda delle curatrici: dov'è

finito il gesto femminista? Così presente per più

di un decennio, il simbolo di un'intera lotta sembra essere

scomparso. Viene realizzata una ricerca genealogica, indagando

sulle sue radici. Quando è apparso per la prima volta

e dove? Scopriamo così, dopo aver interrogato diverse

esponenti del movimento femminista nel mondo, che il simbolo

della vagina è comparso per la prima volta in Italia,

dove è poi divenuto il segno distintivo delle battaglie

del femminismo.

La portata rivoluzionaria di quelle mani alzate è data

principalmente dal contesto. Sono gli anni Settanta. Aborto,

riforma del diritto di famiglia, divorzio, maternità

consapevole sono obiettivi delle lotte compiute in nome di un'autodeterminazione

che fino a quel momento non era concessa. Forte è il

rifiuto del ruolo che si pensava fosse ''naturalmente'' assegnato

ad ogni donna proprio in virtù del suo organo riproduttivo.

Era la vagina a conferire significato al genere femminile e

a darle un posto ben preciso all'interno della società.

Eppure, nonostante il sesso ricoprisse un ruolo così

centrale nella vita delle donne, tanto da condizionarne ogni

aspetto dell'esistenza, questo si rivelava un tabù inesplorabile,

non conoscibile né tantomeno narrabile; qualcosa di cui

non poter nemmeno disporre in modo libero e autonomo. È

proprio questa la condizione che trasforma l'esposizione pubblica

del gesto femminista in un atto rivoluzionario. Con pollici

e indici uniti, le donne mettevano in luce ciò che fino

a quel momento era rimasto rinchiuso nello spazio buio dell'indicibile,

si riappropriavano di qualcosa che non gli era mai appartenuto

fino in fondo, affermavano la loro volontà di scegliere

cosa farne e svincolavano una parte anatomica dalla sua funzionalità

organica. Il genere si staccava ufficialmente dal sesso, affermandosi

come costruzione sociale, come un processo che niente aveva

a che vedere con la biologia. Con quel gesto le donne dichiaravano

di essere finalmente libere di decidere del proprio ruolo e

della propria individualità in completa autonomia.

Nascono i collettivi, i gruppi di dibattito e autocoscienza

entro i quali ci si confronta portando la propria esperienza.

Sfidando il patriarcato all'interno della famiglia e rifiutando

il ruolo sociale fino a quel momento imposto, il movimento femminista

attaccava la chiesa cattolica e lo stato e proponeva teorie

e pratiche sociali alternative a quelle esistenti. La sua connotazione

antagonista avvicinava il femminismo di quegli anni alle lotte

di classe e lo allontana dalla sua ala definita “borghese”.

Eguaglianza, giustizia sociale, liberazione dai vincoli morali

e istituzionali sono gli obiettivi che spingono le donne a scendere

in piazza al fianco degli uomini nelle manifestazioni operaie,

e a farlo nuovamente insieme ad altre donne nelle manifestazioni

femministe.

Attraverso le testimonianze di chi ha preso parte alle lotte

di quel periodo, il volume ricostruisce il significato della

battaglia femminista combattuta in nome dell'autonomia e della

liberazione, il percorso intrapreso e i mezzi utilizzati, compreso

quello artistico. Propone anche un'analisi critica degli errori

del passato, del presente e delle debolezze dell'intero movimento.

Resta comunque da capire per quale motivo il gesto femminista

risulti attualmente scomparso, avvistato l'ultima volta in una

manifestazione nei primi anni ottanta e mai più rivisto.

È interessante notare come il segno della vagina sia

forse l'unico gesto riconducibile ad una rivoluzione che non

viene sistematicamente ripreso e riprodotto. A quarant'anni

dalla sua prima apparizione, quel segno resta scabroso, sovversivo

oggi forse più di ieri vista la sua sparizione dalla

scena pubblica. Si tratta di un gesto di forte rottura, con

una valenza politica radicale, che rimanda esplicitamente alla

sessualità e al piacere. La sua dipartita mostra quanta

sia ancora la strada da percorrere per raggiungere una liberazione

sessuale ed un'emancipazione reale ed efficace.

Considerata la scomparsa della “vagina femminista” e visti

gli attacchi degli ultimi anni al diritto all'aborto, al perdurare

del tabù dell'educazione sessuale, all'ostruzionismo

nei confronti di un dibattito sulla fecondazione assistita e

alla mistificazione delle teorie di genere, è forse ancora

presto per pensare ad un pensionamento del termine femminista.

Ne abbiamo ancora bisogno, e questo volume ci aiuta a capirlo.

Carlotta Pedrazzini

Una vita

avventurosa

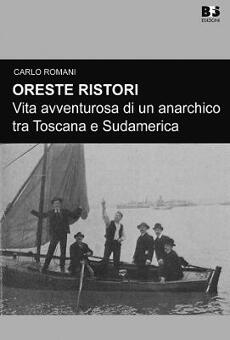

Oreste

Ristori è una figura interessante, ancorchè non

molto nota, dell'anarchismo non solo italiano, a cavallo tra

'800 e '900. Oreste

Ristori è una figura interessante, ancorchè non

molto nota, dell'anarchismo non solo italiano, a cavallo tra

'800 e '900.

Nasce a San Miniato (PI) il 12 agosto 1874. La famiglia ben

presto si trasferisce a Empoli dove il giovane Oreste muove

i primi passi politici nel gruppo anarchico locale. Nel 1892

subisce il primo arresto, cui segue un decennio di condanne,

arresti, domicilio coatto ed evasioni. Nell'agosto del 1902,

per sfuggire alle persecuzioni della polizia, raggiunge il Sud

America dove vivrà spostandosi tra Argentina, Uruguay

e Brasile. Spesso in prima linea come agitatore sociale e pubblicista,

nel 1936, dopo essere stato uno dei protagonisti delle insurrezioni

operaie nella città di San Paolo contro i movimenti parafasciti,

è espulso dal paese e rimpatriato. Arrestato nel corso

delle manifestazioni popolari in occasione della caduta del

fascismo dell'estate 1943, muore fucilato per rappresaglia degli

squadristi a Firenze, al poligono di tiro, la mattina del 2

dicembre di quell'anno insieme all'anarchico Gino Manetti e

tre militanti comunisti Armando Gualtieri, Luigi Pugi e Orlando

Storai.

L'Archivio storico del Comune di Empoli gli ha dedicato un sito:

http://www.oresteristori.it.

Carlo Romani ha curato la voce sul Dizionario biografico degli

anarchici italiani e ha pubblicato l'articolo Oreste Ristori

un'avventura anarchica, sul n. 1/1999 della «Rivista

storica dell'anarchismo».

Su Ristori è appena uscito, per BFS edizioni (via I.

Bargagna, 60, 56124 Pisa, info_bfsedizioni@bfs.it,

tel. 050 9711432) il volume di Carlo Romani Oreste Ristori.

Vita avventurosa di un anarchico tra Toscana e Sudamerica

(pp. 288, € 20,00), del quale proponiamo questo stralcio:

Ristori combatteva una visione secondo cui l'anarchismo era

uno scopo inalienabile dell'umanità. Capiva invece che

le trasformazioni sociali, la possibile via rivoluzionaria,

sono frutto di un continuo lavoro nel presente, nelle azioni

quotidiane, dove nessuno meglio del libertario cosciente, già

libero dalle soggezioni imposte dalla disciplina e dal controllo

dello Stato borghese, è l'agente privilegiato da seguire

nei momenti in cui la tensione sociale irrompe in maniera più

repentina e violenta. Hobsbawm direbbe che gli anarchici, eroi

romantici, non avrebbero mai potuto realizzare la rivoluzione

per la loro incapacità di organizzare le forze in lotta

in maniera che si costituissero in effettiva resistenza agli

apparati repressivi esistenti. La rivoluzione di cui parla lo

storico inglese non è la stessa che idealizzavano gli

anarchici. Eroi romantici, utopici o, se vogliamo, ribelli primitivi,

gli anarchici durante il processo autogestionario della Rivoluzione

spagnola, dimostrarono che era possibile, con molta determinazione,

quasi una fede cieca, a partire da un lavoro costante, rivolto

al micro, al locale, organizzare amministrativamente comunità

senza il bisogno di una forza autoritaria centralizzata e repressiva.

Le rivoluzioni nascono in maniera spontanea, senza data prevista,

dipendono dalle condizioni favorevoli che si vanno generando

nel calore della lotta e hanno bisogno di una gran dose di coraggio

personale in tutti gli individui coinvolti. Spetta però

alla frazione più cosciente del proletariato dirigere

questo processo rivoluzionario. A Buenos Aires gli anarchici

non si erano dimostrati degni della fiducia che avevano l'obbligo

di trasmettere all'insieme dei lavoratori e questo non piacque

a Ristori. Dopo un breve periodo di calma, la repressione politica

ricominciò a farsi sentire. La visibilità che

Oreste esibì, nell'ansia di rimettere in moto il movimento,

gli procurò immediatamente dei guai. Arrestato assieme

a Basterra, il 14 gennaio fu condotto a bordo del piroscafo

tedesco “Schleswig” con destinazione Brema.

Purtroppo per il console italiano, il capitano della nave tedesca

si rifiutò di ricevere a bordo due passeggeri costretti

a viaggiare contro la loro volontà, quasi causando un

incidente diplomatico col governo argentino che, per superare

il problema, dopo due giorni di fermo del piroscafo nel porto

di Buenos Aires, cedette, aspettando un'altra occasione per

espellerli. In ringraziamento per la decisione adottata in quel

caso, Ristori e Basterra organizzarono una colletta tra i compagni

portuali per consegnare una medaglia al capitano della nave

tedesca, minacciando nel frattempo il governo argentino di rappresaglia

attraverso il boicottaggio degli stivatori addetti al caricamento

delle navi coinvolte nella deportazione di prigionieri. Il boicottaggio

era il primo strumento di pressione utilizzato dai sindacati

anarchici. In quell'occasione, col movimento sindacale in riflusso,

i lavoratori si rincuoravano quando qualche iniziativa veniva

presa, facendo crescere la loro autostima. E fu quel che fecero

Basterra e Ristori nel corso della loro deportazione. Vediamo

questa piccola beffa.

Il giorno 16, il Ristori – il quale si era fatto passare

per belga – ed il Basterra, venivano condotti per ferrovia

a La Plata, ed imbarcati sul Magdalena, postale inglese in partenza

per il Brasile e Southampton.

Giunto il piroscafo a Montevideo ove faceva il suo primo scalo,

il Ristori e il Basterra che erano stati raggiunti a bordo da

vari anarchici profughi in quella Città chiedevano al

Capitano il permesso di scendere a terra, cosa a cui questi

annuì senz'altro, aggiungendo che tutti i passeggeri

erano liberi di sbarcare ove volessero, non facendo egli il

carceriere. Naturalmente essi non tornarono a bordo. Ma non

contenti di ciò dopo aver fatto provare che avevano perduto

il piroscafo per mera sbadataggine, riuscivano a riscuotere

dal rappresentante la compagnia di Navigazione in Montevideo,

– come si usa del resto per i viaggiatori che per caso

perdono il piroscafo a Montevideo – la restituzione di

metà importo del viaggio pari a $ 20 oro per ciascuno,

e che han servito a tenere allegri per vari giorni, i malnutriti

anarchici dell'Argentina profughi a Montevideo.

Il modo patetico in cui vennero ridicolizzate le autorità,

per quanto irriverente, risollevò il morale degli esuli

a Montevideo che erano riusciti a sfuggire alla deportazione

imminente.

Carlo Romani

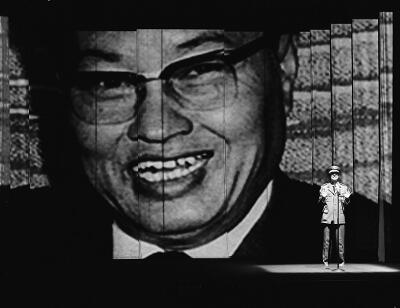

Teatro delle Albe/

Aung San Suu Kyi ovvero dell'ironia

Vita agli Arresti di Aung San Suu Kyi, andato in scena

al Teatro Rasi di Ravenna, è la proposta del Teatro delle

Albe per la regia di Marco Martinelli con Ermanna Montanari

(e con Roberto Magnani, Alice Protto, Massimiliano Rassu). La

domanda “è distante la Birmania? Evidentemente

no. Vicina come ogni parte della terra” racconta lo spettacolo.

Ad ognuno i suoi perché. Per me è vicina, perché

nei soprusi della polizia Birmana, ordinati dal regime militare,

vedo Aldrovandi, Cucchi, No Tav, Genova. In generale vedo tutti

quei momenti in cui lo stato si è fatto “mandante”

e il poliziotto “assassino”. Cosa è successo?

Perché come in un lampo è tornato questo pensiero

che raggela il sangue ma che nella quotidianità viene

assopito? Perché non ci si può più rassicurare

e cullarsi nella tranquillità avendo negli occhi quel

riserbo all'immedesimarsi? Perché non avviene come con

le immagini dei telegiornali che rendono lontani disastri anche

spesso vicini?

Perché, se non fossi impacchettato nella mia (quotidiana?)

impotenza o incuranza, se non fossi come incastrato nella sedia,

nei miei modi civili, mi verrebbe da alzarmi e gridare verso

il palco: guardate che qui la situazione è tragica alla

stessa maniera. Guardate che i soprusi sono qui di fianco, qui

nel cuore dell'Europa democratica, dagli esempi che ho fatto

prima alla quotidianità mostruosa dei singoli. L'inferno

di molte, troppe persone.

Da qui parte la mia vicinanza o meglio “l'avvicinamento.”

Lo spettacolo riesce con sottili ma efficaci espedienti a rendere

la Birmania vicina e piano piano a far sorridere. Come? Saw

Maung, per esempio, il dittatore birmano, interpretato da Massimiliano

Russu, ricalca la figura del nostro politico medio, un po' mafiosetto,

uno che cerca di essere furbo ma è uno sciocchino, un

cialtrone, un italiota. Con quella voce rauca di chi te la vuole

contare. È il padrino. È un ossimoro, ma non c'è

da stupirsi se il male è mediocre. D'altronde siamo in

Italia, ops, scusate in Birmania. Il dittatore è buffo,

si intoppa, non crede neanche lui più in quello che fa.

Occupa una poltrona e tira a campare.

Come ammesso dal regista, lo spettacolo nasce quando si accorgono

della somiglianza fisica tra Aung San Suu Kyi ed Ermanna Montanari.

Il fascinoso personaggio dell'eroina birmana esalta i lineamenti

del volto e le movenze orientali dell'attrice protagonista.

E poi quando Ermanna parla al microfono il tempo si ferma, i

vecchi spettri emergono, quelli nuovi si placano. Senti che

le distanze non esistono, né di tempo e né di

spazio. E della sua bravura è già stato scritto

in modo molto autorevole: “sperimentatrice delle possibilità

e del potere della voce umana” recita la motivazione del

Premio Lo Straniero, dedicato alla Memoria di Carmelo Bene che

le è stato conferito nel 2006. Nel momento in cui Ermanna

prende il microfono, secondo me, succede proprio un mistero:

lo spettacolo nello spettacolo. Alcuni momenti meravigliosi

quanto rari ma, quando avvengono, la magia pervade il teatro.

Improvvisamente la Birmania si allontana. E causa ne è

proprio Ermanna Montanari – Aung San Suu Kyi.

Con l'evolvere della vicenda biografica della protagonista mi

sento sempre più piccolo e squallido.

Quindici anni di reclusione e la protagonista dice: “Se

avessi odiato i miei carcerieri, allora sarei stata effettivamente

loro prigioniera”. Certo, ma dove trovare la forza per

sfidare i carcerieri se non usando la forza dell'ironia? Sbeffeggiarli

li rende deboli. Ma io mi chiedo se quella sofferenza che ho

provato all'inizio dello spettacolo è reale, se il mondo

in cui viviamo è sempre più invivibile e se il

malessere collettivo si estende a macchia d'olio. Vorrà

dire che siamo noi i nostri carcerieri? Come essere ironici?

“La serietà come unico umorismo accettabile”

è una frase di Flaiano (e come mai i suoi aforismi sono

sempre attuali?). E se facciamo quello che non ci piace? Se

non prendiamo la materia nella sua interezza? Non siamo forse

noi i prigionieri? E chi sono i nostri carcerieri?

Ritorna in me una beffarda voce che dice: “ciò

che è buono appare, ciò che appare è buono”.

Lo spettro della società dei consumi? Ognuno deve combattere

i propri oppressori e per farlo, lo spettacolo insegna: un'arma

potente è l'ironia.

|

| Marco

Martinelli con Ermanna Montanari |

L'ironia però sembra lontana. Svilita. In un pezzetto

dello spettacolo i Moustache Brothers, comici birmani che rischiano

la vita per le loro battute sul regime, dicono: “in Italia

esiste un comico che si chiama Crozza che prende in giro i politici

e più li sfotte e più guadagna soldi. A noi aumentano

solo gli anni di reclusione”. La leggendaria ironia della

Birmania è lontana da noi. Qui noi siamo comici. L'ironia

(che ci manca) porta con sé un tipo di risata diversa

dalla nostra? La risata rivoluzionaria, antiautoritaria, liberatrice.

Andrea Manica

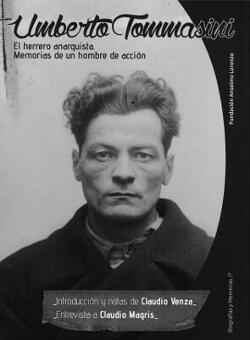

Quarta

edizione per il fabbro anarchico

Umberto TommasiniL'anarchismo, secondo il mio punto di vista, si è basato

soprattutto sull'individuo militante cosciente e responsabile.

Le strutture organizzative hanno evitato, quasi sempre, di appiattire

le singolarità con un modello di disciplina e uniformità.

Anche per questo, l'anarchico (e l'anarchica) ha, di solito,

una vita densa: impegno e utopia, resistenza e sogni.

Questo è il caso di Umberto Tommasini (1896-1980) per

60 anni attivista mai fanatico, aperto alle novità libertarie

e nemico di ogni autoritarismo. Attraverso l'esempio, e mai

dando lezioni, è stato un vero “maestro”

e come tale ha avuto un ruolo fondamentale nella formazione

di molti anarchici e libertari. A Trieste e non solo. Perciò

ricordarne l'esistenza ricca di ideali e di lotte offre un modo

di conoscere meglio le teorie e le pratiche anarchiche.

Ogni edizione dell'autobiografia ha una sua storia. Tutto inizia

con una nuova tendenza storiografica che vuole dare voce agli

“esclusi”: la scoperta delle fonti orali. Senza

la registrazione, fatta nell'estate del 1972 nella casetta di

Vivaro in Friuli, non avremmo mai avuto un documento di eccezionale

importanza, una finestra su un militante e un movimento quasi

del tutto sconosciuti o mistificati. Il progetto del libro

restò in un cassetto per diversi anni: gli anni Settanta

erano piuttosto densi di cortei, assemblee, scontri con fascisti

e polizia, volantini mattutini, pomeridiani, serali, affissioni

notturne, ecc. Insomma mancava il tempo per dedicarsi ad un

lavoro metodico e di non immediata utilità. Solo Clara

Germani si mise al lavoro seriamente e con regolarità

trascrisse, in più di 600 cartelle, l'intervista di 16

ore. Da ricordare che allora usò una piccola Olivetti

32, regalo per il suo diciottesimo compleanno. Ciò

comportò un impegnativo lavoro di “taglia e cuci”

per riordinare il discorso in ordine cronologico, ma fatto con

le forbici e il nastro adesivo...

Dare una forma scritta coerente alla narrazione orale richiede

notevole impegno. Nel nostro caso, il salto di paradigma espressivo

andava fatto con grande attenzione per salvare la spontaneità

del dialetto triestino e rendere leggibile un testo a chi non

fosse abituato a maneggiare questa lingua, una variante del

veneto. Il risultato fu un volume di più di 500 pagine

con glossarietto annesso. Poi un inserto fotografico e la prefazione

di Paolo Gobetti, il figlio di Piero, è l'animatore della

“videostoria”. Da anni andava raccogliendo interviste

preziose come quelle agli anarchici spagnoli esiliati e pieni

di speranze dopo la caduta di Franco. Lo stesso Umberto rese

un'ora di conversazione nel 1976 proprio a Gobetti all'interno

di una sessione della Biennale di Venezia dedicata alla guerra

di Spagna. È l'unica videoregistrazione in cui egli parla

con il suo linguaggio schietto e antieroico.

Parte integrante del volume del 1984, apparso quattro anni dopo

la sua morte, fu ricavata da un lavoro di scavo nell'Archivio

Centrale dello Stato a Roma, dove si accumulavano le informative

dell'OVRA, la polizia politica di Mussolini. Qui il suo fascicolo

si apre con la dicitura “Attentatore”, peraltro

molto fondata: nel 1926 e nel 1937 quasi si realizzò

il sogno di uccidere il “duce”.

Le duemila copie del libro andarono esaurite in tempi brevi.

Ci “aiutò” un onorevole democristiano di

destra, il padre padrone del principale circolo culturale triestino:

un'ora prima della presentazione ci chiuse la sala regolarmente

affittata. Un'affannosa ricerca di uno spazio ci permise di

deviare le 200 persone che volevano partecipare alla presentazione,

curata da Pier Carlo Masini, Paolo Gobetti e Nico Berti.

La polemica successiva scosse l'opinione pubblica triestina

e molte centinaia di triestini protestarono contro la discriminazione.

Tutto ciò promosse questo libro pericoloso e bisognava

passare a rifornire le librerie due volte la settimana. L'editrice

militante Antistato (oggi scomparsa) non perse i pochi fondi

disponibili e investiti in questa opera voluminosa anche grazie

al sostegno del compagno Attilio Bortolotti, un friulano emigrato

in Canada ed estimatore di Umberto.

Ci furono poi decine di presentazioni, locali e nazionali, che

permisero di far conoscere meglio la ricchezza umana e la determinazione

politica dell'anarchismo italiano, ma anche francese e spagnolo.

La soddisfazione di questa impresa era turbata dalla constatazione

che molti lettori mostravano serie difficoltà nel seguire

le pagine in dialetto. E così si giunse all'edizione

tradotta in italiano. Anche qui Clara Germani ci mise tutta

l'attenzione necessaria. Bisognava ridurre le dimensioni senza

far perdere il valore complessivo. Dopo molti anni, nel 2010,

Odradek, editore romano impegnato nella stampa di lavori sui

movimenti popolari, pubblicò “Il fabbro anarchico”

preferendo questo titolo al precedente “L'anarchico triestino”

troppo locale. Collaborò anche Claudio Magris con un'intervista

nella quale considera “epico” il libro e “straordinario”

il racconto di Umberto.

La versione in italiano è la base di altre due edizioni.

La prima esce a Barcellona nell'autunno del 2011 con un titolo

che cerca di riallacciarsi al grande movimento del 15M (Maggio)

una sorprendente mobilitazione spontanea che occupò le

principali piazze spagnole per circa un mese. Ecco che Tommasini

diventa Un indignat del segle XX. La minuscola casa editrice

catalana Llibres de Matrícula affronta però una

crisi molto grave e licenzia, per motivi economici, l'unica

lavoratrice (e traduttrice) il giorno dopo la presentazione

del libro. E così il volume circola assai poco, in pratica

solo nell'ambiente militante in cui ha un ruolo cruciale La

Rosa de Foc, la libreria della CNT in Calle Joaquim Costa, a

un passo da un noto edificio, il Centre de Cultura Catalana

de Barcelona, Calle Joaquim Costa 34b.

La seconda edizione tradotta è realizzata nel novembre

scorso dalla Fundación Anselmo Lorenzo, editrice della

CNT con sede a Madrid con un catalogo mirato a rafforzare la

cultura anarchica, in particolare di tipo storico. È

scelto il titolo El herrero anarquista. Memorias de un hombre

de acción. La traduzione è di Paca Rimbau

che vi dedica quasi un anno e l'Introduzione storica viene adattata

per un lettore non italiano e quindi presenta un maggior numero

di note esplicative. Questo volume ha un grande pregio: l'inserto

fotografico comprende una quarantina di riproduzioni, più

numerose e meglio stampate degli altri tre inserti. Il Prologo

è di Pere Gabriel, un docente dell'Universitat Autònoma

de Barcelona e uno dei migliori esperti di storia dell'anarchismo

spagnolo.

Nella capitale catalana, a metà novembre 2014, si svolge

una bella presentazione dell'autobiografia orale con la collaborazione

di un interessante gruppo, l'AltraItalia, composto da giovani

“emigrati” anni fa dalle nostre terre quando in

Spagna era facile trovare lavoro. Il loro orientamento è

genericamente di sinistra senza preconcetti verso l'anarchismo

e, dato assai rilevante, hanno varato una serie di iniziative

per far conoscere la memoria e l'attualità di un paese

ribelle. Intendevano, e intendono, dimostrare che l'Italia era

migliore dell'immagine diffusa nel mondo e che non si esauriva

in un furbo e deprimente personaggio da spettacolo televisivo

(Berlusconi) o in una congerie di politici, conservatori di

varie tendenze, di basso profilo. Quindi il libro e il nuovo

docufilm realizzato da due giovani registi triestini, Ivan Borman

e Fabio Toich, si sono inseriti in un programma di diffusione

della nostra storia di lotte e speranze. E le memorie, sempre

vive e gustose, di Umberto hanno apportato un'esperienza preziosa

fatta di scontro, individuale e collettivo, contro ogni potere.

Due presentazioni si sono svolte anche a Madrid, nella sede

della CNT e nella libreria LaMalatesta.

Si sta aspettando la traduzione in francese per aumentare la

conoscenza di questa figura di protagonista generoso, oltre

che modesto, della storia antiautoritaria del Novecento europeo.

Claudio Venza

|