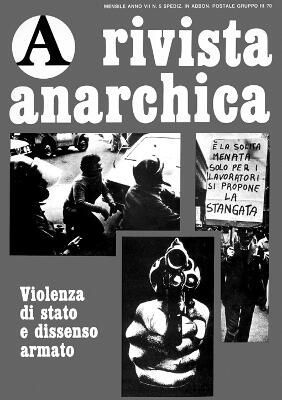

CCon il titolo “Violenza

di stato e dissenso armato” anche la copertina di questo

numero 57 (giugno-luglio 1977) dichiara fin dall'inizio quale

sia il tema che sta più a cuore alla redazione. E vari

sono gli scritti, all'interno, che in vario modo si rifanno

a quel tema. Il dibattito su “nuova sinistra e criminalizzazione

delle lotte” comprende due interventi, entrambi critici

con le posizioni “lottarmatiste”, di Franco Melandri

(“Ampliamo e consolidiamo l'area rivoluzionaria”)

e Luisito (“Lotta armata e 'delinquenza'”). C'è

poi una lunga intervista redazionale, non fìrmata, all'avvocato

Giuliano Spazzali, “uno degli avvocati di estrema sinistra

– si precisa nell'Ai lettori – più impegnati

nella difesa dei compagni rivoluzionari. Tra i recenti numerosi

arresti di legali rivoluzionari o comunque non disposti a farsi

condizionare dalla magistratura e dalla strategia del riformismo,

vi è stato anche quello di suo fratello Sergio.”

Altri tempi, altra sensibilità, altre posizioni politiche.

Lo si riscontra anche nel primo interno di copertina (“Contro

il terrorismo di stato”), nel quale tre foto e un testo

danno conto della manifestazione nazionale indetta dagli anarchici

a Pisa il 7 maggio 1977, nel quinto anniversario della morte

di Franco Serantini. Un corteo al quale partecipano diecimila

persone, tra cui migliaia di anarchici e folte rappresentanze

di Democrazia Proletaria e Lotta Continua. Sotto il palco ci

sono tafferugli (“abbastanza duri, ma fortunatamente brevi

e circoscritti” - si legge nel testo) quando per Lotta

Continua prende la parola Mimmo Pinto, leader dei “disoccupati

organizzati” napoletani ma soprattutto deputato. “Buona

parte della piazza anarchica – si legge sempre nella cronaca

redazionale – ha a quel punto espresso la sua disapprovazione

a gran voce, sommergendo con gli slogan le parole di Pinto,

giudicando politicamente contraddittorio che un esponente dello

stato concludesse una manifestazione contro lo stato e di pessimo

gusto che proprio a questa manifestazione Lotta Continua (che

ha sempre una pratica ambigua: un piede nella scarpa anti-istituzionale

ed uno in quella istituzionale) avesse voluto imporre proprio

il suo volto parlamentare nonostante la richiesta fatta dagli

organizzatori di scegliere un altro oratore (...)”.

Un episodio non fondamentale nella storia italiana e nemmeno

in quello della rissosità a sinistra. Ma, ad avviso della

redazione attuale (2014) di “A”, emblematico del

clima esasperato, del settarismo e soprattutto dell'auto-referenzialità

dei movimenti (quello anarchico, compreso) di quegli anni, in

un'ottica tutta ideologica incapace di cogliere le possibili

e necessarie articolazioni che i movimenti (appunto, e non a

caso, al plurale) devono avere ed accettare al proprio interno

per poter aspirare ad avere una qualche forma di influenza nel

sociale e nell'opinione pubblica.

Lo

scrittore Carlo Cassola Vista con gli occhi di oggi – decenni e decenni dopo (anzi,

per essere precisi e in linea con questa rubrica, 37 anni dopo)

– anche da quell'episodio si possono trarre elementi di

riflessione e di ragionamento. Che è poi il senso di

questa rubrica, che non vuole “celebrare” la storia

di questa rivista, ma ripercorrerne selettivamente alcuni passaggi

in un continuum di ricordi e di interrogativi affinchè,

come si usava dire in quegli anni, gli anziani ricordino e i

giovani sappiano.

Su di un versante di apertura mentale e di pluralismo, senza

per questo rinunciare alle “nostre posizioni”, è

l'intervista/confronto con lo scrittore Carlo Cassola, in quegli

anni promotore della Lega per il Disarmo Unilaterale e più

in generale della battaglia contro gli eserciti, il militarismo,

le guerre.

Una battaglia che riprendeva sensibilità e posizioni

classiche del pensiero e del movimento anarchico, ma li rileggeva

da una prospettiva molto particolare, quella data dall'impronta

dell'allora notissimo scrittore. Una prospettiva diciamo così

“catastrofista”, che all'imminente percepito pericolo

di una guerra nucleare mondiale e della consguente scomparsa

dell'umanità dalla faccia della terra opponeva un rifiuto

del militarismo che però non si sposava con una prospettiva

di trasformazione sociale. Al punto che, diceva Cassola, per

abolire gli eserciti ci si poteva accordare con chicchessia,

Stati compresi.

Alcuni anarchici (ricordiamo Ugo Mazzucchelli, altri anziani

militanti, e non solo anziani) fecero propria la battaglia di

Cassola, altri ne criticarono duramente le posizioni e rifiutarono

ogni contatto. In questo frangente “A” si mosse

con intelligenza, dando spazio sia alle posizioni cassoliane

sia alle voci critiche. Confermando che, anche allora (come

oggi), il compito di un foglio anarchico non è quello

di “dare la linea” ma di fornire materiali eterodossi

per riflettere. Lasciando poi ai singoli di formarsi un'opinione

e di agire in conseguenza.

Che, 37 anni dopo, è a nostro avviso il compito che ci

prefiggiamo e che vorremmo poter dire di realizzare almeno in

parte. |