|

società

Partecipazione pubblica ed eguaglianza

di Marvi Maggio

Non si può parlare di partecipazione pubblica senza parlare di uguaglianza, di giustizia sociale e di libertà.

E la questione determinante è trovare metodi di decisione e dibattito capaci di coinvolgere chi solitamente non ha voce in capitolo.

La domanda e l'offerta di partecipazione pubblica nei processi decisionali relativi alle trasformazioni territoriali sono entrambe in crescita: la questione centrale è l'indagine su quali siano le condizioni per dare davvero voce alle persone e ai gruppi sociali, alle classi che sono escluse marginalizzate oppure ridotte a credere di partecipare mentre il loro punto di vista non conta perfino quando si tratta di decidere le trasformazioni dei territori in cui vivono o che attraversano. La questione è chi debba promuovere la partecipazione e secondo quali modalità, quando l'obiettivo è una maggiore giustizia sociale e ambientale.

La partecipazione pubblica nasconde in sé delle ambiguità. Quando è proposta dall'alto, per esempio dai governi locali, emerge forte il timore che sia di facciata, che serva per attutire i conflitti senza affrontarli e risolverli, che prenda posizione a favore del più forte. Quando nasce dal basso è più simile a un movimento sociale e a una azione politica che a un processo strutturato a cui i metodi e strumenti partecipativi ci stanno abituando.

Fra questi due estremi si situa una questione cruciale per qualsiasi movimento che voglia essere inclusivo e creda nella possibilità di generare ed esprimere intelligenza collettiva; per qualsiasi governo che voglia essere democratico, trasformativo e capace di lottare contro le tante ineguaglianze che connotano le nostre società, fra cui emerge quella di potere.

La questione cruciale è quella di trovare metodi di decisione e di dibattito capaci di dare spazio a tutti quelli che di spazio non ne hanno, e capace di far crescere la consapevolezza delle persone e la conoscenza dei processi di trasformazione territoriale: conoscere per cambiare la realtà, in una direzione di maggiore giustizia sociale ed ambientale.

Vale la pena quindi di ragionare di potere, di comunicazione, di mancanza o sperequazione di risorse, di rapporti sociali, di discriminazioni, di libertà, di diritti, di eguaglianza. E vale la pena di inventare e sperimentare, con mente libera e aperta, metodi e strumenti che facilitino la comunicazione e lo scambio. E che siano capaci di contrastare le sperequazioni di potere e le ineguaglianze. Ci troviamo a trattare di partecipazione pubblica perché manca e la dobbiamo attivare, perché non è prassi comune ma va ogni volta conquistata. E questo è un problema solo per le classi subalterne. I potenti, le classi al potere hanno sempre voce in capitolo, dispongono di lobby, hanno l'influenza che nasce dal disporre di tutte le risorse che rendono efficace e pesante il loro punto di vista. Per questo la partecipazione pubblica è un problema e una conquista per le classi, i soggetti e i gruppi che sono esclusi, a cui è sottratto o sminuito il potere decisionale.

Per questo la partecipazione pubblica è una questione di eguaglianza, perché chiama in causa le diseguaglianze e le vuole guardare in faccia, per demolirle pezzo per pezzo. Ovviamente si tratta di una lotta che non si gioca solo con i metodi partecipativi, ma con tutti i mezzi necessari.

Dobbiamo costruire nuovi rapporti sociali, nuovi modi di decidere, nuovi progetti, nuovi mondi. E dobbiamo farlo a partire da qui e ora: decidere insieme da subito in modo corretto, inclusivo, creativo, collettivo e comune è uno dei frammenti del nostro progetto di un mondo più giusto.

Quale partecipazione, di chi e per cosa?

Ma di quale partecipazione stiamo parlando e di chi, con quali

mezzi e strumenti, con quali obiettivi e a partire da quali

contesti politici, sociali e territoriali?

La risposta non può essere univoca perché esistono

motivazioni, scopi, metodi divergenti e opposti che vanno proprio

in direzioni differenti. Agli estremi, possono essere individuati

due insiemi opposti di teorie e pratiche di partecipazione:

quelle di “mantenimento del sistema”, che pongono

in essere forme di interazione sociale finalizzate al mantenimento

della società e della città esistenti e a una

maggiore efficienza e consenso; e quelle di “trasformazione

del sistema”, che comprendono le forme di coinvolgimento

degli abitanti che puntano a modificare la distribuzione esistente

del potere, della ricchezza e della felicità.

Queste due tipologie utilizzano la partecipazione per ragioni

opposte. Le prime intendono rispondere a possibili o a esistenti

fronti di opposizione e di conflitto, le seconde riconoscono

che nelle nostre società gli interessi e le domande delle

classi subalterne non sono rappresentati e vanno invece trovate

delle risposte. Le prime vorranno decostruire il conflitto per

ricomporlo a vantaggio delle classi al potere; le seconde vogliono

contribuire a modificare la situazione esistente in una direzione

di maggiore giustizia sociale e ambientale.

Questa dicotomia fra tipologie mostra tutta la complessità

del tema e le poste in gioco in termini di democrazia reale

e concreta e di giustizia sociale. Questa complessità

determina la centralità del contesto sociale e politico,

economico e territoriale nella comprensione dell'entità

di cui stiamo parlando quando trattiamo la partecipazione pubblica.

Non possiamo parlare di potere e rapporti di potere in astratto

senza sapere in cosa si sostanziano in ogni specifico luogo.

In altri termini, abbiamo bisogno di mediazione fra teorie e

realtà.

|

|

| Wupatki pueblo è un insediamento dei nativi americani

costruito dai Sinagua nel 1100 dC e abitato fino al 1225.

Si trova a Flagstaff, Arizona (USA) ed è un sito

archeologico

di grande importanza.

Lo spazio circolare è lo spazio comunitario di autogoverno |

Le ragioni della domanda e dell'offerta di partecipazione

Prima di tutto da cosa deriva la crescente domanda e offerta

di partecipazione pubblica ai processi decisionali che riguardano

le trasformazioni territoriali e urbane?

Una risposta riguarda il prevalere generalizzato delle logiche

di rendita urbana e profitto immobiliare nel dare forma alle

trasformazioni urbane, come se le altre logiche si fossero indebolite.

John Friedmann parla di scontro fra razionalità economica

e razionalità sociale e sembra che nelle nostre società

proprio la razionalità sociale abbia perso forza e sostegno.

Il discorso sulla competizione fra le città, l'idea dell'imprenditorialismo

urbano sul modello delle coalizioni di crescita americane sono

diventate il discorso egemone delle élite del governo

urbano. E nuovi movimenti sociali urbani, nuovi comitati e nuove

proteste nascono proprio per opporsi ai progetti urbani pensati

per promuovere l'immagine della città, dimenticando i

bisogni legati alla vita quotidiana delle classi subalterne.

Sembra verificarsi una relazione fra il ruolo giocato dallo

Stato e la lotta per il potere da parte di coalizioni di governo

delle diverse città. Secondo Le Galès “la

competizione fra città è espressione del declino

della regolazione di Stato e del fatto che le città (nel

senso delle coalizioni che le governano) stanno cercando di

posizionarsi, per come meglio possono, nel contesto di questa

competizione… e questo vale soprattutto per le città

più importanti”.

Le coalizioni che governano le città lottano per conquistarsi

un ruolo nel contesto della divisione internazionale dei compiti,

utilizzando relazioni sociali e l'organizzazione della pianificazione

del territorio; lottano per affermare la loro città come

centro di consumo, accrescendone status e prestigio; lottano

per entrare nella competizione perché le proprie città

diventino sede di compagnie transnazionali, di uffici pubblici

di prestigio, o di altre forme di investimento pubblico e privato:

“la competizione ha a che fare con il controllo di risorse

limitate: classi medie, consumatori e imprese. La competizione

tra le città ha portato a una rapida reazione di imitazione/distinzione

tra le autorità locali urbane. Le seguenti azioni, per

esempio, hanno avuto inizio in molte città: grossi progetti,

sviluppo di piani strategici, creazione di parchi scientifici,

investimenti in eventi prestigiosi da un punto di vista culturale

e in spettacoli, politiche di marketing, sistemi di trasporto

pubblico più moderni (metro o tramvie), progetti di particolare

rilievo firmati da architetti di fama internazionale, nuovi

centri di uffici di alta tecnologia, nuove costruzioni pubbliche

quali stazioni dei treni, centri di ricerca, teatri e sale da

concerto, musei…”.

Questa omologazione che deriva dalla competizione è molto

importante ai fini di un dibattito sulla questione della partecipazione

pubblica perché è una delle ragioni implicite

o esplicite, occulte o palesi, delle proteste da parte degli

abitanti e della crescente domanda di partecipazione alle scelte

relative alle trasformazioni urbane e territoriali. Le élite

urbane decidono in base ai loro interessi e le ragioni degli

esclusi dal mercato per questione di reddito (laddove è

la retorica del lusso a predominare) o di valori (domanda di

spazio pubblico e comune e di valori d'uso fuori, oltre e malgrado

il mercato), non trovano espressione, a meno che non si ottenga

il diritto “speciale” di partecipare.

Vi è poi una ragione che riguarda la politica. Nella

letteratura nazionale e internazionale vengono discusse le ragioni

che si ritengono alla base dell'emergere di una domanda e di

una offerta di partecipazione che è in stretta relazione

con lo stato della politica e dei partiti che la rappresentano.

Le ragioni possono essere tracciate attraverso le lettura di

due traiettorie storiche: le competizioni elettorali fra coalizioni

politiche che sono sempre più simili nei propositi e

che non rappresentano interessi di classe contrapposti, ma il

neoliberismo e il pensiero unico, in modo tale da lasciare una

vasta compagine sociale priva di rappresentanza, dimostrata

dall'astensionismo dilagante, e l'emergere con sempre maggiore

chiarezza di una corruzione strutturale delle élite e

delle classi dirigenti sempre più pervasiva, se possibile

ancora più estesa di quella scoperta con tangentopoli

nei primi anni '90, che restituisce un sistema di disuguaglianze

e ingiustizie senza pari che emerge dai dati: su ricchezza e

povertà, sull'estensione della evasione fiscale da parte

dei più ricchi, sull'estensione dell'economia criminale,

dove il confine fra legale e illegale è offuscato. La

partecipazione pubblica in questo contesto è un tentativo

istituzionale di recuperare terreno mentre tutto frana. E per

i movimenti di base un modo per chiedere giustizia, non in astratto

ma nelle sue varie concretizzazioni.

|

| Lisbona, 2013. Centro sociale Espaço RDA: incontro

dell'INURA

(Rete Internazionale per la Ricerca e l'Azione Urbana) |

Dialogo e rapporti di forza

Gli strumenti e le tecniche partecipative possono essere collocate

in due grandi classi.

Una prima classe comprende gli strumenti volti a favorire il

dialogo, la creatività collettiva, nei casi estremi a

creare comunità dove prima c'era divisione e conflitto,

come descritto da Podziba. Questo tipo di tecniche affrontano

la questione dei linguaggi, degli atteggiamenti, degli stili

di argomentazione, della contrapposizione fra emotività

e razionalità; propongono il dibattito in piccoli gruppi,

mettono in rapporto il sapere esperto e il sapere contestuale,

vogliono far emergere il sapere contestuale; ritengono di poter

mettere fra parentesi i rapporti di potere operando opportunamente

sul contesto del dialogo e della discussione (cfr. Habermas).

Una seconda classe comprende gli strumenti che affrontano i

rapporti di forza, non tentando di metterli fra parentesi, ma

cercando di far ottenere maggiore potere a chi ne ha meno, per

equilibrare la situazione. Presuppongono di scoprire e rendere

trasparenti gli elementi costitutivi e caratterizzanti del potere:

la mancata leggibilità e l'oscurità dei processi

può essere contrastata con la conoscenza, il re nudo

ha meno prestigio; i network di relazione e di potere delle

élite, vanno resi noti ed espliciti, mostrando i legami

privilegiati fra specifiche imprese, politici, investitori e,

spesso, troppo spesso, criminalità più o meno

legale; l'accumulazione di ricchezza per pochi si contrasta

rendendo trasparenti i conti economici che mostrano a vantaggio

di chi avviene la distribuzione di profitti e rendite e più

in generale la re-distribuzione di quanto viene collettivamente

prodotto; individuazione di chi guadagna e chi perde, in termini

economici, in termini ambientali, in termini di opportunità;

accesso socialmente differenziato al sapere legale, pianificatorio,

economico; accesso differenziato ai network; accesso differenziato

all'amministrazione pubblica come risorsa. In sintesi il potere

è fatto di disponibilità di risorse economiche,

di prestigio, di accesso al processo decisionale, di potere

di decisione, di accesso a network, accesso al sapere esperto,

accesso ai centri decisionali amministrativi. La soluzione sta

nell'offrire queste risorse a chi non le ha (cfr. Michel Foucault).

Nick Wates, autore di uno dei più noti e interessanti

manuali di partecipazione intitolato Community Planning,

individua quattro livelli di coinvolgimento della comunità:

informazione (flusso di informazioni unidirezionali); consultazione

(le autorità chiedono l'opinione della comunità);

partnership (lavoro e processo decisionale condiviso); self

help (controllo della comunità). Il rapporto è

fra le autorità pubbliche e la comunità.

Non va dimenticato che molti strumenti e metodi di partecipazione

non sono nati al chiuso di studi di professionisti o accademici

o funzionari pubblici, ma nelle lotte sociali, nei movimenti

sociali, in quelli che sono da sempre i produttori di ciò

che è significativo, che conta, che cambia davvero lo

stato delle cose. Molti degli strumenti partecipativi oggi utilizzati

anche in campo istituzionale sono nati nelle lotte per la casa,

per il diritto alla città, contro la costruzione di autostrade

o di quartieri di lusso, di infrastrutture dannose. Nelle lotte

sono nati il bilancio partecipativo brasiliano e la società

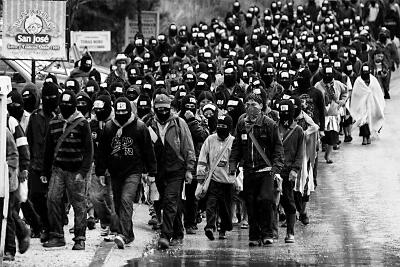

autogestionaria degli zapatisti (EZLN) nel Chiapas, che tanto

interesse hanno suscitato in tutto il mondo. L'autogoverno praticato

dagli zapatisti può fornirci utile ispirazione per i

nostri processi decisionali. E ci aiuta a chiarire anche il

rapporto fra forma di governo e partecipazione pubblica: parliamo

di partecipazione pubblica come supplemento della democrazia

rappresentativa ma in realtà avremmo solo bisogno di

un diverso tipo di (auto)governo, ben più democratico

ed inclusivo di quelli attuali, che si definiscono democratici,

ma non lo sono neppure formalmente.

|

| Messico, 21 dicembre 2012. La marcia degli zapatisti |

Partecipazione e giustizia sociale

Rimettere i processi decisionali nelle mani della collettività.

E in primo luogo dei soggetti e gruppi che ne sono esclusi,

dei bisogni e delle rivendicazioni che puntano alla produzione

e riproduzione dei beni comuni, del valore d'uso contrapposto

al valore di scambio, della razionalità sociale contrapposta

a quella economica. Si tratta di un ribaltamento della situazione

attuale che vede oggi il prevalere degli interessi e delle logiche

del mercato finanziario e immobiliare e dei desiderata delle

classi dominanti.

La partecipazione fa parte del bagaglio di molti movimenti urbani

e sociali, ne è uno dei fondamenti: come si decide se

non c'è un governo, uno stato, delle istituzioni ma liberi

individui uniti da un progetto comune? Nuovi modi di operare

e nuove istituzioni prendono forma nel concreto dell'azione.

Eppure oggi sono molti i casi in cui le amministrazioni pubbliche

mettono in atto processi partecipativi, spesso in collaborazione

con aziende preposte allo scopo. Il loro obiettivo è

nella maggior parte dei casi guadagnare popolarità e

consenso, in un momento di crisi della (loro) politica, e attutire

i conflitti territoriali senza tuttavia affrontarli e risolverli.

In particolare il rischio è che nei conflitti queste

stesse amministrazioni invece di scegliere di difendere i beni

comuni scelgano di sostenere gli interessi economici, spesso

significativamente immobiliari e finanziari, che promettono

posti di lavoro, senza nemmeno offrirli davvero, in cambio della

privatizzazione oppure della devastazione del territorio. Gli

interventi che nascono dalla ricerca di profitto immobiliare

e finanziario sono sempre più significativamente differenti

da quelli che potrebbero rispondere ai bisogni sociali e culturali

della maggioranza della popolazione. In un momento di crisi

poi si tende a predisporre progetti finalizzati a rispondere

alla domanda di lusso, a quelle classi che si stanno arricchendo

proprio grazie, e non solo malgrado, la crisi.

La sfida è creare gli strumenti per rendere efficace

la partecipazione delle classi subalterne.

Classi subalterne è un termine forse desueto ma che rappresenta

lo stato in cui ci stanno riducendo. Non è un destino

ineluttabile, ma vanno intraprese contromisure. Sono tanti i

gruppi e i soggetti che ne fanno parte e non sono omogenei,

ma molto differenziati. Nessuno può pensare a punti di

vista comuni oppure bisogni comuni e speranze condivise. Ma

di certo esiste uno stato dei fatti condiviso, sebbene vissuto

in modi differenti e diversi: uno stato di deprivazione e di

mancanza e riduzione dei diritti fondamentali, diritti umani

e sociali. Un motivo in più per rivolgersi a chi si è

posto i problemi dei conflitti, delle difficoltà di esprimere

i propri pensieri, di comunicare e di discutere collettivamente

sulle trasformazioni dei territori. Lo scopo è di porre

le questioni e le condizioni perché la partecipazione

pubblica si diffonda come modalità decisionale e migliori

la sua inclusività e la capacità di trattare i

conflitti in modo equo, ricordando che ci sono diritti inderogabili

(autodeterminazione) e pretese inaccettabili (non si possono

avere diritti su altri esseri umani).

Per favorire e facilitare le discussioni e le prese di decisione

collettive, comuni e motivate, è necessario conoscere

i problemi che ostacolano il lavoro comune, che impediscono

la fiducia e quelli che provocano conflitto; per questo le ineguaglianze

e le ingiustizie giocano un ruolo cruciale, perché caratterizzano

e pesano sulle nostre società, sulle nostre vite quotidiane,

sulle trasformazioni che incessantemente danno forma ai nostri

luoghi di vita, quelli vicini e quelli lontani, quelli areali

e quelli a rete: segregazioni, confini, esclusione, squilibri,

espulsione, saccheggio dei beni comuni e loro privatizzazione.

Quindi si tratta di andare verso decisioni condivise e trasparenti,

fondate sui diritti: l'opposto di quelle a cui ci hanno abituato

clientelismo e nepotismo, con i vantaggi occultati, le tangenti

e i favori ottenuti dai potenti in cambio della cessione di

beni e fondi pubblici che apparterrebbero a tutti noi.

Non si può parlare di partecipazione pubblica senza parlare

di uguaglianza, di giustizia sociale e ambientale, di libertà,

di felicità. Si tratta di decidere di sé e della

propria vita per conto proprio e di decidere collettivamente

di quel territorio, materiale e immateriale, reale e metaforico,

che abbiamo in comune con tutti gli altri, dal locale al mondo

intero. La partecipazione pubblica non deve essere ridotta a

strumento di politica locale, perché si pone in modo

sempre più pressante la necessità di scambio e

confronto di livello internazionale, come ben avevano compreso

i social forum lanciati all'inizio degli anni 2000 e prima di

loro gli incontri internazionali proposti dagli zapatisti nel

1994. Esistono numerose sperimentazioni di interscambio che

vanno in questo senso.

La partecipazione pubblica nella sua versione più valida

e utile, è politica, nel suo significato migliore, e

il suo soggetto deve essere tutta la collettività. Decidere

è una questione troppo importante per lasciarla alle

élite e alle istituzioni statali esistenti.

Marvi Maggio

(International Network for Urban Research and Action)

Bibliografia

Friedmann, John, (1987) Planning in the public Domain. From

Knowledge to Action, Princeton University Press, Princeton,

Ney Jersey, 1987.

Le Galès, Patrick, (2002), “Government e governante

urbana nelle città europee: argomenti per la discussione”,

Foedus, n.4.

Maggio, Marvi, (2005a), “Movimenti urbani a Firenze: una

mappa sociale dello spazio conteso”, Archivio di Studi

Urbani e Regionali, n.83, pagg.131-140.

Maggio, Marvi, (2005b), “Movimenti urbani e partecipazione”,

Archivio di Studi Urbani e Regionali, n.82.

Wates, Nick, (2000), The Community Planning handbook. How

people can shape their cities, towns & villages in any part

of the world, Earthscan, London.

Podziba, Susan L., (1998), Social Capital Formation, Public-building

and public mediation: the Chelsea Charter consensus process,

An occasional paper of the Kettering Foundation, Publisher Edward

J. Arnone. |