|

pedagogia libertaria

A partire dalle esperienze concrete

di Maurizio Giannangeli / foto Giulio Spiazzi

Le pratiche di educazione libertaria

in Italia si confrontano, a partire dall'ultimo incontro della

Rete che in Italia le promuove e coordina.

Nell'ambito degli incontri periodici

che caratterizzano la Rete per l'educazione libertaria (Rel),

sabato 18 e domenica 19 maggio 2013 si è tenuto il seminario

di autoformazione sul tema dell'educazione libertaria in collaborazione

con il Cmel (Comitato milanese per l'educazione libertaria).

La realizzazione è stata possibile grazie al sostegno

e alla disponibilità del circolo Arci La Scighera di

Milano che ha ospitato il seminario con generosità e

interesse.

L'idea del seminario è nata dal desiderio, espresso da

alcune realtà educative libertarie presenti in Italia,

di dare avvio a processi di autoformazione favoriti dallo scambio

delle reciproche esperienze su temi e problemi individuati dalle

stesse realtà.

Chi compone la Rel è convinto che nel campo aperto dell'educazione

libertaria la formazione sia prevalentemente autoformazione;

nel senso che il racconto reciproco di pratiche ed esperienze

possa offrire un'occasione di formazione per tutt* coloro che

si impegnano quotidianamente in contesti educativi libertari.

Su come la Rel intende l'educazione libertaria e anche sui temi

della formazione e del rapporto tra contesto educativo e genitori

si rimanda alla lettura del Documento di presentazione

e al Manifesto sull'educazione libertaria, entrambi scaricabili

dal sito web della Rel (educazionelibertaria.org).

Per quanto riguarda il seminario, come già detto, sono

state le stesse esperienze in atto a decidere quali questioni

mettere a tema. Quelle divenute oggetto del seminario sono le

seguenti: 1. Pratica democratica tra libertà, autonomia

e partecipazione; 2. I saperi tra disciplinareità

e universalità; 3. Incidentalità e progetto.

Autenticità, rispetto e competenze nel rapporto educativo;

4. Gestione dei conflitti. La relazione tra sé e gli

altri.

Dato il carattere di autoformazione del seminario si è

deciso di dare svolgimento ai temi individuati in una forma

dialogica, lasciando libera circolazione alla parola, piuttosto

che attivare una modalità a conferenza. A tale proposito

va detto che quanto riferito in questo resoconto non può

che avere il carattere di parzialità rispetto a quanto

emerso in due giorni di discussione e confronto aperti.

Il gruppo di partecipanti, circa quaranta persone per la maggioranza

donne, provenivano da realtà educative di diverse regioni:

Puglia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Veneto e Lombardia.

Ogni tema era condotto da una o più persone.

In aggiunta a questi quattro temi, il Cmel e La Scighera hanno

organizzato, sabato sera, un dibattito aperto proponendo al

pubblico una domanda: “In che modo secondo te la felicità

ha a che fare con l'educazione?”. La serata di sabato

è stata molto partecipata.

|

| Milano, circolo Arci La Scighera, maggio 2013.

Seminario

di autoformazione sull'educazione libertaria |

Tra libertà e autonomia

Il primo tema, Pratica democratica tra libertà, autonomia

e partecipazione, è stato condotto da Thea Venturelli,

referente della Rel nella regione Puglia, da 18 anni componente

di una comune in quella stessa regione.

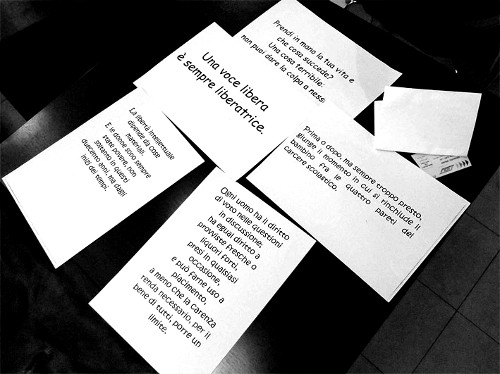

Disposti su cinque tavoli dei fogli che presentavano frasi differenti

Thea ha chiesto ai partecipanti di sceglierne liberamente uno.

Si sono così costituiti cinque gruppi di discussione.

Dopo un tempo concordato ogni gruppo avrebbe esposto agli altri

quanto emerso. Prima di iniziare il lavoro a gruppi Thea ha

chiesto a tutti di depositare in una ciotola cinque euro. Tutti

hanno liberamente accettato e si è dato avvio al lavoro

dei piccoli gruppi.

Queste le cinque frasi scritte sui fogli e le considerazioni

emerse da ogni piccolo gruppo.

Prima frase: Una voce libera è sempre liberatrice.

Da un lato si è attribuita importanza allo scarto sempre

esistente tra ciò che la voce dice e l'interiorità

del soggetto da cui nasce. Contemporaneamente si sono riconosciute,

nella voce intesa come libera presa di parola nelle relazioni

autentiche quindi non di dominio, la forza e la capacità

del soggetto di esporsi all'altro, di esporsi all'ignoto dell'incontro.

In questa voce, esplicita istanza di comunicazione nella relazione

non coercitiva, è possibile sentire una voce libera e

al tempo stesso liberatrice. Nel momento in cui 'io' e

'tu' ci esponiamo reciprocamente nella comunicazione in

quello stesso momento si sta generando una possibile libertà

dei soggetti.

Seconda frase: Prendi in mano la tua vita e che cosa

succede, una cosa terribile: non puoi dare la colpa a nessuno.

La frase è apparsa “spietata”. Costringe

i soggetti a una solitudine essenziale riconducendoli esplicitamente

alla responsabilità dell'agito. D'altro canto è

stata anche riconosciuta come radice delle pratiche libertarie.

Essa annuncia il senso dell'autonomia ed il guadagno che questa

porta all'interno dell'agire libertario. Ossia, in una misura

umanamente accettabile, la possibilità di uscire dalla

lamentazione, di abbandonare l'abitudine a rimuovere da se stessi

il senso del proprio agire, anche quello più ordinario

e quotidiano, per assumere su di sé la responsabilità

e la felicità che la libertà di scelta comporta.

In misura umanamente accettabile, si è detto, perché

è stato anche ricordato che la frase potrebbe essere

diversamente intesa. Volgersi verso un senso di onnipotenza,

sottindendere una presunzione di infallibilità, una volontà

certa di non sbagliare rischiando così l'idealità

e l'irrealtà, perdendo definitivamente di vista i soggetti

reali, inevitabilmente opachi, contraddittori, incerti e costitutivamente

conflittuali.

Terza frase: La libertà intellettuale dipende

da cose materiali. E le donne sono sempre state povere, non

soltanto in questi duecento anni, ma dagli inizi dei tempi.

L'intreccio di libertà di parola e di pensiero, vita

materiale e differenza di genere è davvero inestricabile.

La vita materiale, intesa come forme di sussistenza, condizioni

economiche avverse, assenza di mezzi e opportunità, rischia

di limitare il nodo politico della differenza di genere al tema

dei diritti. Facile pensare alle politiche riparatorie, alle

affirmative action, alle quote rosa, alle pari opportunità.

In queste politiche riparatrici le donne, al pari di altri “soggetti

discriminati”, gruppi socio-politici non dominanti, ecc.,

sono intese come ennesima “categoria sociale” che

necessita di tutela. Ancora una volta non si capisce come un

sistema che produce disparità possa produrre, contemporaneamente,

credibili forme di contrasto alla disparità stessa.

La “vita materiale” però può essere

intesa anche in senso più ampio. Possiamo includere tra

le cose materiali anche i modi e le forme concrete delle relazioni,

l'ordine simbolico che le sorregge, la dipendenza psicologica

che le attraversa, le gerarchie e i ruoli definiti che precludono

la possibile autonomia dei soggetti.

Proprio i movimenti femministi, e in particolar modo il femminismo

della differenza, su queste questioni hanno segnato un punto

importante: di una condizione di svantaggio si può far

profitto. È possibile prendere parola anche in condizioni

materiali non favorevoli, intese in senso ampio, ossia anche

in quelle relazioni di dominio che mirano a impedire l'espressione

di una libertà intellettuale. Questa consapevolezza è

sicuramente un portato anche delle lotte e della politica delle

donne e dei movimenti femministi.

Se si riesce in questa autodeterminazione, simbolica prima ancora

che materiale, ciò che accade può generare chance

inaspettate: autonomia, scarto, “partire da sé

e non farsi trovare”, rivendicare il primato della politica

prima, “quella che viene dal tessuto delle relazioni personali

e sociali”, che non si compie nella delega, distinta dalla

politica istituzionale. Tutte chance che, pur in condizioni

di difficoltà, aprono all'inedito e all'imprevisto soprattutto

se vissute in modo collettivo.

Quarta frase: Ogni uomo ha diritto di voto nelle questioni

in discussione; ha egual diritto a provviste fresche o liquori

forti, presi in qualsiasi occasione, e può farne uso

a piacimento, a meno che la carenza renda necessario, per il

bene di tutti, porre un limite.

Si è subito detto che il diritto di voto, di per sé

non sufficiente a garantire libera partecipazione, implica una

capacità e un esercizio di ascolto attivo per nulla facili

ma necessari se si vuole pervenire insieme alla produzione di

un consenso condiviso. Da questo punto di vista la frase presenta

una circolarità espressa nell'oscillazione tra il soddisfacimento

di un personale e legittimo principio di piacere e l'autoresponsabilità

in relazione agli altri. Questa circolarità ben rappresenta

la dinamica della relazione educativa nei contesti libertari.

Dinamica che comporta cambiamenti e aggiustamenti continui,

che né gli adulti né bambini e ragazzi vivono

con facilità. Eppure la disponibilità a stare

in equilibrio dinamico tra desideri e piaceri soddisfatti da

un lato e consapevolezza del limite dall'altro è capacità

che va affinata e messa in atto.

Quinta frase: Prima o dopo, ma sempre troppo presto,

giunge il momento in cui si rinchiude il bambino fra le quattro

pareti del carcere scolastico.

L'ultima frase pone il tema dell'esperienza educativa sotto

il segno negativo dell'assimilazione alle istituzioni totali.

È apparso sin troppo facile sparare a zero sull'istituzione

scolastica, sugli effetti negativi della scolarizzazione, sollevare

critiche alla massificazione di un sapere standardizzato, denunciarne

l'autoreferenzialità.

Questa critica però non basta. Occorre anche puntare

il dito verso di noi, verso quelle esperienze che si vogliono

alternative al modello dominante. Anche in queste esperienze

bisogna porre estrema attenzione a quali pareti andiamo costruendo

sia in senso materiale e fisico, sia vigilando sulle pareti

“ideali” e quindi sui nostri pregiudizi, sul desiderio

di noi adulti di prefigurare comunque il bene di bambini e ragazzi

sovrapponendo la nostra visione alla loro effettiva esperienza.

La riflessione si è conclusa recuperando il significato

etimologico di scuola (scholé) che rimanda a un

“età del tempo libero”, a una cura di sé

nell'ozio, “in opposizione a un'economia dominata dalle

industrie dei servizi”.

|

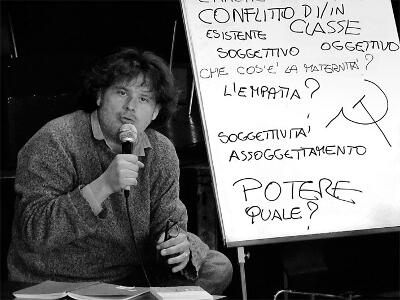

| Intervento di Maurizio Giannangeli del Collettivo

Milanese

Educazione Libertaria e Gabriella Prati

de I Saltafossi di Bologna |

|

| Un momento del dibattito |

“Cosa ne facciamo dei soldi raccolti?”

I resoconti dei piccoli gruppi, come ha osservato Thea, hanno

dimostrato ricchezza di sguardi imprevisti, capacità

di circolazione libera della parola, di ascolto e di confronto,

riuscendo anche a cogliere legami con il tema dell'educazione

libertaria, giungendo a considerazioni inaspettate.

Tornati nel gruppo allargato i partecipanti hanno sperimentato

cosa vuol dire raggiungere un consenso unanime nel prendere

una decisione. Oggetto della decisione l'utilizzo del denaro

raccolto all'inizio della giornata.

La discussione è apparsa subito più difficile,

meno partecipata; lunghi silenzi e persino un certo imbarazzo.

Si oscillava tra la critica a un metodo, che non aveva precisato

il fine e non aveva offerto la possibilità di una reciproca

presentazione, e ammettere di aver comunque aderito liberamente

alla proposta con un gesto di fiducia. Appariva evidente che

una decisione sul “danaro” creava imbarazzo. Alla

fine ha preso forma una risoluzione: lasciare la possibilità

di riprendere i soldi a chi lo ritenesse opportuno. I soldi

eventualmente rimasti avrebbero costituito la prima disponibilità

economica, per ora simbolica, di un fondo destinato ad aiutare

le realtà educative libertarie in Italia.

Dopo il momento conviviale garantito da La Scighera con un ottimo

pranzo, Thea è brevemente tornata sull'accaduto osservando

quanto il denaro sia ancora un tabù. Per parte sua la

raccolta iniziale nasceva dalla necessità di trovare

un oggetto, uno “strumento neutro” utile al raggiungimento

di un fine, intorno al quale compiere insieme l'esperienza della

formazione di un consenso unanime in forma assembleare.

Si è concluso che è importante porre al centro

la riflessione sulle risorse materiali grazie alle quali potremo

realizzare i nostri progetti. Dell'idea di un fondo, di una

sorta di “microcredito” a sostegno delle diverse

esperienze, dovrà senz'altro farsi carico la Rel e se

ne dovrà discutere ancora.

|

| Genitori e figli all'incontro |

I saperi tra disciplinarietà e universalità

Più difficile il resoconto sul tema dei saperi. La forma

dialogica e interlocutoria ha dato libero spazio alla presa

di parola dei presenti. Gabriella Prati, referente per la Rel

in Emilia e fondatrice dell'esperienza educativa libertaria

I Saltafossi di Cadriano (Bologna) e io, referente della Rel

in Lombardia e componente di Cmel, in qualità di conduttori

abbiamo svolto una introduzione breve, per lasciare tempo al

confronto libero.

Gabriella ha introdotto il tema ponendo una serie di interrogativi

in riferimento all'apprendimento e ai saperi. Cosa è

in gioco nell'azione quotidiana insieme a bambini e ragazzi?

Cosa portiamo nei saperi e quali saperi? Cosa vuol dire, che

nell'esperienza educativa l'adulto è un accompagnatore?

Verso quali forme e modi dell'apprendimento, verso quali saperi?

Ha poi letto un breve estratto da un testo collettivo di un

gruppo di sette donne con le quali ha lavorato per trent'anni

nella scuola statale dell'infanzia. Il testo ha reso esplicita

una continuità tra l'esperienza statale di allora e quella

libertaria di oggi. Dal testo è emerso che, allora come

oggi, la relazione educativa è vissuta nell'esercizio

di un ascolto attivo capace di accogliere la soggettività

e l'unicità di ognuno, le diverse sensibilità

e tutti gli imprevisti che l'incontro comporta quotidianamente.

Il brano letto si intitola Sensibilità relazionale,

artistica, ecologica. Come allora, anche oggi si tratta

di “favorire lo sviluppo di una sensibilità”.

Sensibilità è parola che “si avvicina al

concetto di consapevolezza di sé in modo plastico e dinamico,

è un termine fragile e forte, aperto alle innumerevoli

sfumature dell'esperienza.” Sensibilità è

parola scelta perché “abilità, competenze,

conoscenze, non rendono appieno ciò che noi ci sforziamo

di offrire al bambino.”

Ne esce un'immagine dell'adulto educatore/accompagnatore capace

di continua interrogazione su di sé come su ciò

che lo circonda, disposto a stare nell'“incessante flusso

del fare”, in una relazione aperta e autentica grazie

anche alla narrazione e all'ascolto.

Sul tema dei saperi io ho invece proposto di spostare lo sguardo

dai modi con cui noi adulti ci disponiamo all'accompagnamento

ai modi e alle strategie di apprendimento messe in atto da bambini

o ragazzi nella relazione educativa, ponendo particolare attenzione

a cosa diventano i saperi per il soggetto attivo che apprende

in un contesto di apprendimento libero. A partire da questo

spostamento ci possiamo porre ulteriori domande sui saperi:

quale ruolo svolgono (anche i saperi formalizzati) nelle esperienze

educative libertarie rispetto alla “questione politica

decisiva del potere di formare i soggetti”? I saperi restano

strumento e forma di dominio o divengono occasione di crescita

dei soggetti? E se lo divengono cosa divengono e attraverso

quali modi e forme nell'apprendimento?

Nominare l'apprendimento non è facile e non è

mai certo se riportato solo dallo sguardo dell'adulto educatore/accompagnatore.

Si ritiene però utile, come occasione di autoformazione,

partire dalle esperienze di educazione libertaria in atto in

Italia e tentare di descrivere quale ruolo svolgono i saperi

anche formalizzati nel favorire o meno il libero ed autonomo

apprendimento.

Nella scuola statale superiore di secondo grado la maggior parte

dei ragazzi mostrano una esplicita mancanza di fiducia nella

possibilità di essere loro stessi i “soggetti in

grado di creare conoscenza, di dare significato, di costruire

la propria identità”.

Procedendo negli studi sembra che i soggetti attivi scompaiano

a tutto vantaggio degli “oggetti della conoscenza”,

delle discipline, dei saperi oggettivati, esterni al concreto

campo di esperienza di ragazzi e ragazze. Va quindi detto che

in contesti simili i saperi mantengono un ruolo importante nelle

pratiche di dominio e di espropriazione dei soggetti dalla possibilità

di libera scelta, di crescita autonoma e consapevole.

La questione qui sollevata riguarda allora quale campo hanno

i saperi in esperienze di autoapprendimento che pongono più

attenzione ai soggetti attivi che agli “oggetti della

conoscenza”. Si tratta di indagare quale rapporto, nelle

esperienze di educazione libertaria in atto, si instaura tra

il soggetto che autoapprende e i saperi stessi, intesi anche

come saperi formalizzati. Verificare insomma se in parte restano

strumento e forma di dominio o, diversamente, in che modo divengono

occasione di crescita autonoma dei soggetti.

|

| Materiale laboratoriale |

Dai liberi interventi

Gli interventi che si sono succeduti hanno articolato il tema

delle responsabilità degli adulti nella relazione educativa,

che siano educatori o genitori, e di fatto non hanno quasi trattato

la questione del campo dei saperi per come è stata proposta.

I temi emersi sono risultati: l'importanza che l'accompagnatore

si faccia “neutro” e nello stesso tempo capace di

ascolto selettivo; l'importanza di instaurare una relazione

di fiducia nell'apprendimento; come aiutare il bambino a essere

un soggetto forte; la necessità di creare centri educativi

permanenti abbandonando la struttura scolastica a favore di

una esperienza di comunità autoeducante e autogestita

dove anche la famiglia si faccia carico dell'educazione dei

figli; la critica alla società attuale e il progetto

di “realizzare l'utopia”; l'esperienza educativa

libertaria come protezione dell'essere che viene al mondo.

Per contro sono emerse anche la necessità di stare al

presente e di calarsi nella realtà di ogni giorno carica

di contraddizioni e conflitti; la perdita di centralità

dell'insegnante depositario del sapere in una realtà

di condivisione di un sapere aperto e diffuso offerto dalle

nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione.

Tutti temi importanti e sentiti che comunque hanno evidenziato,

come già detto, un forte sbilanciamento sulla descrizione

di ciò che noi adulti possiamo o dobbiamo agire nella

relazione educativa piuttosto che su come bambini e ragazzi

apprendono; una difficoltà a descrivere i reali processi

di apprendimento e, soprattutto, un'ulteriore difficoltà

a porre attenzione alla trasformazione dei saperi che bambini

e ragazzi mettono in atto nell'esperienza autoeducativa concreta.

D'altro canto alcuni dei presenti appartengono a realtà

che non sono ancora del tutto avviate e, a oggi, le esperienze

rappresentate nell'insieme si rivolgono a bambini e ragazzi

di età compresa tra i pochi mesi di vita sino a un massimo

di 14 anni.

È probabile che il problema del ruolo che giocano i saperi

nell'apprendimento assuma maggior rilievo mano mano che ci si

approssima alla maggiore età.

In conclusione, sul tema del ruolo dei saperi come su altre

questioni affrontate, bisognerà tornare in un prossimo

seminario per approfondire meglio, nel senso soprattutto di

ancorare di più la riflessione al vissuto e alle pratiche.

|

| Sabato 18 maggio, pubblico femminile

all'intervento aperto

di Cmel |

Incidentalità e progetto

Paul Goodman (1911-1972) sosteneva che l'educazione incidentale

è la forma principale dell'apprendimento. Il riconoscimento

di questo statuto è dovuto al fatto che l'incidentalità

è determinata dal forte legame che tiene insieme l'apprendimento

e lo studio alle istanze espresse dalla vita. È questa

verità che garantisce a bambini e ragazzi di apprendere

scoprendo e che determina il fatto che l'apprendimento è

sempre autoapprendimento. In questo senso l'educazione incidentale

non è altro che il “prendere parte alle attività

correnti della società” tenendo fermo il punto

che “ogni studio rappresenta solo una risposta alle domande

della vita” (Lev Tolstoj).

Il confronto sul tema dell'incidentalità è stato

condotto da Giulio Spiazzi e Simone Piazza, entrambi componenti

attivi della Rel. Con i loro racconti sono riusciti a comunicare

non solo qualcosa che potrebbe ben corrispondere all'esperienza

di educazione incidentale ma anche a dare descrizione di cosa

sono i saperi e come si trasformano nell'esperienza concreta

del libero apprendimento, rispondendo così anche alla

domanda posta nel tema precedente.

Giulio Spiazzi è stato per sette anni cofondatore della

scuola libertaria Kiskanu e da due anni, conclusa quella esperienza,

ha dato avvio, con un piccolo gruppo sperimentale sempre a Verona,

alla realtà di Kether, esperienza ancora più estrema

e libertaria di Kiskanu.

Per introdurci al tema Giulio ci ha raccontato due episodi che

ci hanno portati uno in Asia Centrale e uno sulle colline di

Avesa (Verona), due mondi lontanissimi e apparentemente antitetici.

Una è la storia, o parte della storia, di Noor Makhmud,

bambino afghano, l'altra racconta di H. e della sua esperienza

a Kether. Bambino di sette anni Makhmud “vive nella provincia

nord orientale dell'Afghanistan, al centro della piana del Takhar.

Nella città di Taloqan aiuta il nonno ciabattino nell'attività

di riparazione di sandali e scarpe.” Makhmud apprende

dal fratello Wajid come riconoscere Tajiki, Uzbeki, Hazara e

Pashtun dal tipo di calzatura, a saper cogliere, nel differente

passo, la necessità di calzare scarpe differenti. Insomma,

dal fratello di pochi anni più grande e dai loro amici

Makhmud apprende a “farsi sicuro nell'arte della distinzione”.

Frequentando la strada e i mercati apprende le svariate lingue.

Impara a scrivere e a leggere insieme al fratello con l'aiuto

del nonno. Questa prima storia si conclude con Makhmud che dichiara

che “questo è quello che ci piace e ci interessa

e che ci fa vivere. Nostro cugino va a scuola ma lì vogliono

farti pensare in arabo e a noi non va bene... non serve a quello

che ci piace fare e che ci dà il naan, il pane.

E poi,... gli arabi vanno a cavallo.”

La seconda storia si svolge nella piccola scuola libertaria

Kether di Verona, sulle colline dell'Avesa. H. è un ragazzo

che per mesi è stato oggetto di impegnative assemblee

del gruppo educativo Kether composto da bambini, ragazzi e accompagnatori.

Alcuni ne volevano l'allontanamento momentaneo, altri l'espulsione.

Motivo di tali proposte era il comportamento che spesso H. assumeva,

le sue provocazioni ed anche, talvolta, le violenze ai danni

di persone e cose. Ma a Kether non vige il metodo della “maggioranza”

e il raggiungimento dell'unanimità è invece la

scelta che il gruppo si è data per comporre un consenso

unanime nelle decisioni che riguardano la vita del collettivo

e dei suoi componenti.

Ciò ha consentito “ad H. di 'darsi del tempo' per

imparare a convivere e partecipare 'a modo suo' a un percorso

di quotidiana serena frequentazione”. In questo modo,

da settembre a oggi, H. ha imparato a non scontrarsi fisicamente

per ogni situazione di contrasto, ha partecipato alla “costruzione

di un ambiente ludico” come la “base” o il

mercatino nel bosco, ha trovato la propria posizione nella ritualità

della partita di calcio. “H. si sta autoeducando alla

relazione non conflittuale.

La lettura di Giulio ha dimostrato una capacità di sguardo

in grado di cogliere i diversi aspetti e modi con i quali H.

si sta autoeducando: ”H. è sensibile al contatto

fisico rassicurante, si “scioglie” quando un amico

o una compagna lo abbraccia con affetto. H. impara, perché

vuole imparare, non dai libri né dagli accompagnamenti

di materia o di studio scolastico. H. non può né

vuole “vedere” un traguardo d'esame che sancisca

una presunta “idoneità alla classe successiva”.

In questi giorni passa alcune ore su un albero. È diventato

uno dei maestri d'arrampicata, grazie alle sue forti

doti di equilibrio fisico, coraggio e disponibilità.

Aiuta “piccoli” e “grandi” in quest'arte

attraverso la sua profonda generosità. Tutto ciò

lo fa star bene e già molti si rivolgono a lui

con più accettazione ed iniziano a stimare i suoi aspetti

socializzanti emergenti.”

Ora H. vuole stare con gli altri. Prima voleva fare a botte

con tutti. Ora, con il tempo, ha capito da sé che forse

le relazioni si possono vivere in modo più compiuto e

autentico. Ogni tanto disegna, ogni tanto assiste a qualche

lezione. Adesso ha scoperto l'albero. C'è sempre stato

l'albero, solo che adesso H. lo vede. Questa scoperta è

potuta accadere perché l'albero è divenuto per

lui un pretesto per poter apprendere e contemporaneamente insegnare

qualcosa agli altri.

Il confronto seguito a questi due racconti ha sottolineato quanto

questi esempi descrivano bene il significato che un percorso

di autoeducazione assume per dei ragazzi, oltre a chiarire quanto

l'esperienza di autoeducazione sia prevalentemente incidentale.

Si è anche detto che questi racconti ci ricordano l'importanza

della libera scelta.

Libertà di scelta e apprendimento incidentale sono entrambi

principi cardine di un contesto educativo libertario e la possibilità

che vengano concretamente vissuti da bambini e ragazzi è

un punto fermo per ogni esperienza educativa che si dica libertaria.

Il legame con la vita produce curiosità, sviluppa interessi

propri, porta a promuovere da sé un autonomo apprendimento,

porta bambini e ragazzi a scoprire che ciò che apprendono,

prima di essere interessante, li trova pienamente interessati.

Questo è certamente il tratto comune delle storie di

Makhmud, ragazzo afghano, e di H. ragazzo che vive sulle colline

di Avesa nel piccolo gruppo libertario di autoeducazione Kether.

|

| Pierpaolo Casarin |

Relazione reciproca

Anche Simone Piazza, insegnante in una scuola elementare nella provincia di Vicenza e dottorando in scienze pedagogiche a Padova, ha proposto il racconto di alcune esperienze. Simone ha avuto modo di incontrare bambini e ragazzi della Colombia che erano venuti in Italia a testimoniare la loro esperienza nel movimento dei NATs (Niños y Adolescentes Trabajadores), ossia dei bambini e adolescenti lavoratori. A seguito di questo incontro si è recato prima in una scuola comunitaria alla periferia di Salvador de Bahia, e poi nella periferia di Bogotà, in Colombia, presso una scuola popolare che accompagna bambini e adolescenti lavoratori.

Per vari mesi si è immerso in una realtà che lo ha portato a vedere cose diverse da quelle cui era abituato in Italia. Bambini e ragazzi apparivano molto più incuriositi, presi dalle cose che andavano facevano in questi spazi educativi. Che cosa facilitava un apprendimento attivo ed integrale in queste scuole-non scuole?

Innanzitutto la relazione autentica e di reciproca fiducia esistente tra adulti e bambini e ragazzi. Una relazione capace di dichiarare e nominare reciprocamente, nel contesto, cosa metteva in discussione l'adulto o che cosa faceva soffrire bambini e ragazzi. Una relazione capace anche di generare spazi di condivisione, di mediazione tra le diversità, per risolvere i problemi di ognuno.

Un altro fattore che facilitava la promozione di sé nel gruppo era sicuramente il fatto che le porte degli spazi, delle aule, erano sempre aperte alla vita, al vissuto della comunità. Il contesto educativo era quindi aperto a tutto quello che bambini e ragazzi portavano dalla vita di ogni giorno, principalmente problemi materiali, difficoltà quotidiane, ma anche sogni e speranze.

Il quotidiano entrava principalmente con richieste urgenti, come la vicenda di un bambino che ha trovato il coraggio di confidare nel gruppo la propria condizione ponendo pubblicamente una domanda: “Perché mio papà è alcolizzato, viene a casa e mi picchia tutte le sere?” Dalla manifestazione di un primo stupore bambini e ragazzi hanno presto scoperto che la situazione del loro compagno era purtroppo simile a quella di molti di loro. La condivisione di questa condizione li ha portati a decidere insieme, in modo libero e spontaneo, di scrivere una lettera al padre di questo compagno per comunicargli quanto soffrisse suo figlio e invitarlo a scuola per parlare insieme a loro.

Questa lettera è stata poi molto di più. Ha dato

avvio all'esperienza della scuola per i loro genitori. Bambini

e ragazzi si sono detti che in fondo anche i propri genitori

avevano bisogno di un contesto educativo che li aiutasse; “noi

ci troviamo tra di noi, ci capiamo. I nostri genitori no, non

hanno tempo. Lavorano per strada, si ubriacano o che...”

Così è nata la scuola per i genitori. Gli educatori

hanno accompagnato gli adulti in questo esperimento e si è

avviata un'esperienza autoeducativa per i genitori con la stessa

modalità di quella dei loro figli: trovarsi in cerchio,

condividere i problemi della vita, avere il sostegno di una

guida che fornisca strumenti, che aiuti a rintracciare fonti

di informazione per sé stessi utili.

Un altro ingrediente che compone queste esperienze è la partecipazione attiva dei bambini anche alla vita della scuola dal punto di vista dell'organizzazione, della definizione delle attività, delle scelte di come organizzare e regolare la reciproca convivenza. A inizio anno si realizza un accampamento, un campeggio di tre quattro giorni, appena fuori della città, dove tutti i bambini e gli adulti accompagnatori decidono insieme, per l'anno che sta per iniziare, a che cosa dedicarsi, che cosa si vorrebbe imparare, quali temi affrontare. In questo modo nasce la prima grande mappa delle conoscenze, dei laboratori, dei percorsi. Simone conclude considerando che tutti questi ingredienti sono di fatto politici perché offrono a bambini e ragazzi la possibilità di formarsi una propria lettura del mondo in cui vivono, una lettura personale e critica. Ed anche perché questa esperienza autoeducativa li aiuta a costruire insieme soluzioni possibili ai loro problemi reali. Soluzioni che molto spesso vanno contro il pensiero dominante anche solo per il fatto che i soggetti scoprono quanto la propria condizione sociale non è necessariamente un destino ineluttabile.

Nella discussione che si è sviluppata dopo il racconto di Simone si è ribadito che le esperienze che mantengono uno stretto rapporto tra apprendimento e vita, che privilegiano un'educazione incidentale, realizzano concretamente la possibilità che “bambini e ragazzi siano al centro della loro esperienza educativa, siano gli attori principali di tale esperienza”. I racconti di Giulio e Simone mostrano quanto bambini e ragazzi siano soggetti attivi capaci di progettare, ideare e in parte realizzare anche da soli, la trasformazione del proprio presente.

I contesti educativi libertari si reggono sulla fiducia profonda che bambini e ragazzi, accompagnati nel gruppo a leggere la loro realtà, sono in grado di autorganizzarsi e di impegnarsi nella possibile trasformazione dell'esistente in modo costante, senza noia; e se si tratta di vivere la fatica, di avere la forza di reggere questo impegno facendo anche ricorso al gruppo.

Da qui si apre la possibilità di elaborare, insieme o da soli, idee, proposte, cercando il proprio pane, quello che loro serve. E questo accade che si trovino in Afghanistan, in Colombia o in Italia.

Nel segno della felicità

La serata di sabato 18, aperta al pubblico, organizzata da Cmel e dalla Scighera, metteva a tema il possibile rapporto tra educazione e felicità a partire da una domanda: “In che modo secondo te la felicità ha a che fare con l'educazione?” Gli organizzatori hanno distribuito al pubblico fogliettini e penne in modo da consentire a ciascuno di scrivere una possibile risposta. Sullo schermo sono state poi proiettate anche le risposte che i componenti di Cmel si erano dati precedentemente all'incontro.

Non possiamo qui restituire tutti i contributi, molto ricchi e vari. Emerge però una visione comune positiva. L'idea generale è che la relazione educativa possa essere vissuta nel segno di una felicità possibile, di un primato dello “star bene” nel presente, di un'esperienza di apprendimento che conta per il soggetto che la compie mentre la sta compiendo e non solo in virtù di una realtà differita nel tempo, di una utilità tutta sbilanciata sul futuro, per l'uomo o la donna che saranno domani.

Qui e ora è possibile essere felici e anche l'esperienza di apprendimento, insieme ad altre esperienze, può essere occasione di felicità. Questa si compie quando il soggetto è consapevole di sé, riconosciuto da altri e messo nelle condizioni di riconoscere liberamente altri; di scegliere con chi, come e quando accompagnarsi in un'esperienza di apprendimento per se significativa, senza rinunciare al proprio corpo, alla propria unicità, come al piacere di sentirsi parte di un gruppo.

Queste sarebbero state parole un po' vaghe se non fossero state accompagnate dalla presenza di Gabriella Prati de I saltafossi, e di Giulio Spiazzi di Kether, che in modo molto generoso hanno risposto a tante domande poste dal pubblico. Il senso di realtà e non di mero vagheggiamento di una possibilità lo hanno restituito soprattutto le immagini di bambini e ragazzi all'opera nella loro realtà di autopprendimento libero nell'esperienza di Kether.

La relazione tra sé e gli altri

L'ultimo tema del seminario, il tema del conflitto, è stato affrontato domenica mattina. A condurlo sono stati Silvia Bevilacqua e Pierpaolo Casarin, entrambi impegnati da anni nella pratica educativa della Philosophy for children (P4c). Silvia è anche una componente attiva della Rel in Liguria.

Entrambi hanno raccontato di sé e della loro esperienza con la P4c, una pratica che intende rivalutare la filosofia come possibilità per ognuno di essere generativo rispetto al proprio pensiero e al proprio pensare. Questo tipo di pratica è in rapporto anche con una prospettiva di tipo libertario perché mette in discussione il tradizionale rapporto fra insegnante e studente che destina quest'ultimo a ricettore passivo di saperi predeterminati, detenuti dal solo insegnante.

Nella P4c l'insegnante è facilitatore di un contesto dialogico. Favorisce una dimensione interrogativa invitando la classe a diventare comunità di ricerca. In concreto, in classe o nel gruppo, si parte dalla lettura di un testo. Una volta letto l'adulto invita bambini e ragazzi a formulare delle domande. Queste domande diventano la sollecitazione che la comunità di ricerca si pone come possibile strada di riflessione. L'attività è di dialogo, partendo da dei pre-testi che nella tradizione della P4c sono in forma dialogica, non hanno un tema direttivo e hanno un orizzonte di tematiche rispetto alle quali non è data alcuna modalità di esplorazione prestabilita. Sono quindi bambini e ragazzi ad attivarsi liberamente nel dialogo interagendo tra loro e con gli adulti sulle questioni che si pongono.

Si tratta di una pratica che se sottopone a critica il potere dell'insegnante d'altro canto evidenzia le varie modalità di interazione interne al gruppo di ricerca. Pratica che espone la diversa distribuzione e articolazione dei poteri che attraversano l'intero gruppo a partire dal contesto in cui ci si trova. Una pratica quindi in grado di mostrare come e quanto un certo regime e una certa articolazione di verità influenzano il dialogo tra i presenti.

Raccontando della loro esperienza nella P4c Silvia e Pierpaolo ci hanno fatto intendere quanto il tema del conflitto sia centrale in ogni contesto educativo e ancor più in contesti che si vogliono libertari.

Come stare nel conflitto?

Silvia e Pierpaolo ci hanno quindi proposto il tema del conflitto

in modo particolare. Comunemente la parola conflitto porta con

se l'idea che questo debba essere superato, appianato, risolto

in qualche modo. Ancora più comune e diffuso è

il desiderio di rimozione del conflitto stesso. Silvia e Pierpaolo

ci hanno invece proposto l'ipotesi che il conflitto possa essere

modalità attraverso la quale interagiamo con l'altro

e ci poniamo all'interno della differenza.

I riferimenti da cui hanno preso le mosse sono due testi. Uno

di questi è il saggio di Miguel Benasayag e Angélique

Del Rey, Elogio del conflitto. Il testo è critico

rispetto alla possibilità di superare il conflitto e

mette in luce quanto questa “soluzione” sia motivata

in realtà dal timore e dalla necessità di una

sicurezza costruita artificialmente. I due autori assumono il

conflitto come condizione del divenire delle cose e della vita

e di una società ricca di complessità e di differenze

che non possono essere appianate, o sedate, da una pacificazione

fittizia.

La domande urgenti divengono allora: “come pensare il

conflitto altrimenti che nella prospettiva del suo superamento?

Come pensare la permanenza del conflitto stesso?” Sorgono

considerazioni che integrano pienamente il conflitto nello statuto

del vivente. Così dal testo di Benasayag e Del Rey: “In

una civiltà che non tollera i conflitti (...) si tratta

di capire in che modo l'essere umano, così com'è,

con il suo fondo di costitutiva oscurità, possa costruire

le condizioni di un vivere comune malgrado il conflitto

e anzi attraverso il conflitto, mettendo fine al sogno

o all'incubo di chi vorrebbe eliminare tutto ciò che

vi è, in lui, di ingovernabile. L'ingovernabile è

parte essenziale dell'uomo. Per questo imparare a pensare insieme

il conflitto e la civiltà è decisivo.”

Il problema del conflitto, in questo senso, viene assunto non

tanto al fine di individuare possibili strategie per risolverlo,

per superarlo. Sembra semmai che il conflitto, nelle sue determinazioni

contingenti e materiali, sia una delle possibili manifestazioni

dello spirito critico, ossia dell'“arte di non essere

eccessivamente governati”.

Non si tratta allora di mettere a punto e sviluppare pratiche

di educazione alla risoluzione dei conflitti, quanto piuttosto,

di comprendere, ragionando assieme, quali siano nel conflitto

le possibilità che questo stesso divenga generativo e

trasformativo del presente. Silvia ha fatto giustamente notare

che questa possibilità è da proporre 'in

punta di piedi', ossia con estrema cautela e rispetto del vissuto

di ognuno; nella consapevolezza che nel conflitto il dolore

e la sofferenza sono spesso così forti e così

reali da non consentire di proporre con troppa leggerezza l'idea

di conflitto come processo generativo in grado di “costruire

le condizioni di un vivere comune”, come se fosse cosa

facile.

Il secondo riferimento testuale è il saggio di Judith

Butler, Critica della violenza etica. La questione che

Butler pone in questo testo è legata a una domanda che

Silvia e Pierpaolo ritengono importante nell'affrontare il tema

del conflitto e della relazione: com'è possibile parlare

di etica nel quadro della società contemporanea? In questa

direzione Butler apre una riflessione sull'esperienza con e

verso l'altro a partire da una domanda: “chi sei tu?”;

domanda che l'autrice mutua da una filosofa italiana, Adriana

Cavarero. Un tu che resta “mai totalmente conosciuto

e conoscibile”, nemmeno attraverso una relazione empatica.

Ciò comporta una doppia condizione, da un lato il soggetto

si espone al rischio del disconoscimento, dall'altro scopre

che l'esperienza del “dar conto di sé” è

fallimentare. In questa duplice condizione la prima esperienza

che ciascuno di noi vive nella relazione è che “proprio

nella vulnerabilità e singolarità che ci contraddistinguono

siamo esseri necessariamente esposti uno all'altro”.

In questo senso la domanda al centro del riconoscimento di sé

non può essere quella riflessiva che possiamo rivolgere

a noi stessi, “che cosa” siamo, o cosa possiamo

divenire. La domanda davvero al centro del riconoscimento è

diretta, rivolta all'altro: “Chi sei tu?”.

A partire da questa consapevolezza Judith Butler consegue che

“io non sono un soggetto 'interiore', solipsistico e autocentrato,

che si interroga da solo” e “se non ho un 'tu' a

cui rivolgermi, allora ho perso me stessa”.

Questa domanda, “chi sei tu?”, è il riconoscimento

che vi è sempre qualcosa che eccede il soggetto, che

lo trascende, ed è probabile che questa eccedenza sia

il cuore di ciò che mette in moto il conflitto. Le parole

riportate da Judith Butler toccano quindi il nostro tema in

modo particolare, coniugando il tema del conflitto a quello

del reciproco riconoscimento e dando a questo intreccio non

tanto una soluzione quanto una tensione, l'aspetto di una possibile

verità.

Questi alcuni passaggi del testo in questo senso indicativi:

“Sospendere la pretesa di una identità propria

o, più specificamente, di una assoluta coerenza con se

stessi mi sembra un buon antidoto a un certo tipo di violenza

etica”. “Si può dare e ricevere riconoscimento

solo a condizione che qualcosa che non siamo noi ci disorienti

da noi stessi, che si sia sottoposti a un decentramento e si

'fallisca' nel conseguire una propria identità.”

“Solo (...) lasciando che la domanda resti aperta, che

addirittura continui ad insistere, noi lasceremo davvero vivere

l'altro (...).” “Come suggerisce Cavarero, il 'vero'

atteggiamento etico consiste nel porsi la domanda 'chi sei tu?'

e nel continuare a domandarselo senza mai aspettarsi una risposta

piena e definitiva.”

Questa tensione è forse una chance che nel conflitto

può essere giocata, aperta, e che forse potrebbe far

diventare la situazione di conflitto generativa, nell'auspicio

che ci aiuti a trasformare positivamente il presente.

|

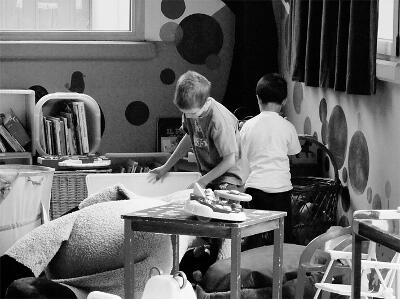

| Lo spazio gioco offerto dalla Scighera.

“Mentre parlano

noi giochiamo.” |

Tra soggettività e assoggettamento

A seguito di queste sollecitazioni si è aperto il dialogo che ha visto un susseguirsi di interventi prevalentemente interrogativi. Alcuni hanno insistito nel chiedere chiarimenti sull'idea di conflitto generativo chiedendo che cosa ci aspettiamo dal conflitto? Come entriamo in esso nella pratica? Le domande si sono susseguite fitte: come sperimentare nella pratica il conflitto? come si può evitare di consolare e moderare, di stabilire un ordine? come intervenire nel conflitto?

Queste domande ripropongono il rapporto fra soggettività e assoggettamento. Si cerca con ciò di indagare come particolari forme di relazione possano generare stati di dominio che bloccato le possibilità di espressione. Altri sottolineano come il conflitto fra i bambini ha forma differente sia nel senso sia nelle modalità, di quello fra adulti. Come gestire il conflitto fra adulti? È possibile costruire una pluralità di strade da percorrere? Queste domande investono soprattutto, nelle esperienze in atto, il rapporto tra educatori/accompagnatori e genitori. Altri tornano sulla pratica della P4c chiedendo se anch'essa non sia un esercizio di potere sui bambini. Con questa domanda si vuole indagare quanto la pratica della P4c generi concretamente la possibilità che le dinamiche di potere presenti nel gruppo non determinino forme di assoggettamento. Domanda metariflessiva che invita a non sottovalutare il potere che noi stessi generiamo nella relazione.

Qualcuno fa presente l'importanza del corpo, chiedendo se non sia vero che il conflitto sia agito e vissuto prima ancora nel corpo che non nella parola. Se il corpo può essere inteso come sensibilità e esperienza del conflitto in quale rapporto sono corpo e conflitto nella relazione educativa, dato che soprattutto nel corpo l'altro ci mette continuamente sotto scacco? In questo senso è importante non negare l'esistenza del conflitto anche nel rapporto di amicizia e di amore.

Si è anche considerato che nella vita, nei rapporti quotidiani, esiste una sensazione di paura del conflitto. In questo senso è legittimo pensare che nel conflitto assistiamo a un “errore”? E se è così vuol dire che qualcuno ha colpa?

Infine, come porre attenzione allo stare nella relazione senza sostituirsi all'altro? Possiamo sperare di indovinare ciò di cui l'altro ha bisogno o dobbiamo lasciare che sia questi a chiedere, a esporsi?

A questo punto si fa riferimento anche al problema del senso del limite. Nel conflitto e nelle relazioni di potere e dominio il senso del limite dell'autolimitazione gioca un ruolo essenziale anche nella stessa espressione della libertà.

Vari interventi veloci, sovrapposti e confusi, spostano il tema sulla necessità o meno di intervenire in caso di conflitto tra bambini e ragazzi. Emerge un disaccordo. Alcuni preferiscono 'lasciar fare', evitando quindi ogni forma di mediazione e di intervento. Altri invece ribadiscono la necessità di intervenire anche con modi impositivi.

In forma di non conclusione

Il seminario si è poi concluso con i saluti, i ringraziamenta

al circolo La Scighera e al Cmel che hanno reso possibile questo

primo seminario della Rel anche ospitando per la notte molti

dei partecipanti.

Non sono state tratte conclusioni particolari. Di certo si è

detto che il seminario è risultato ricco di stimoli e

di spunti, di questioni appena accennate che sarà necessario

riprendere. Ritornando alla propria esperienza ciascuno cercherà

di sviluppare e di articolare ulteriormente nella pratica quotidiana

insieme a bambini e ragazzi le tante domande che ci siamo posti.

Magari aggiungendo ad esse altre questioni aperte, non risolte,

da rilanciare alla prossima occasione.

L'essere in divenire delle singole esperienze resta materia

feconda che lascia intravedere, in tutti i presenti, la necessità

anche per il prossimo anno di dare vita ad altri seminari di

autoformazione. Su questa promessa ci siamo lasciati con un

arrivederci all'anno prossimo e con l'impegno, da parte della

Rel, di far sì che le varie realtà divengano sempre

più da isole arcipelago.

Maurizio Giannangeli

Per saperne di più

Bibliografia

Pedagogia Libertaria

- Marcello Bernardi, Educazione e libertà, Rizzoli,

2009, pp. 192, € 15,00

- Lamberto Borghi, La città e la scuola,

a cura di Goffredo Fofi, Elèuthera copyleft (eleuthera.it/scheda_libro.php?idlib=129)

- Francesco Codello, La buona educazione. Esperienze libertarie

e teorie anarchiche in Europa da Godwin a Neill, intr. Giampiero

Berti, Franco Angeli Editore, 2a ristampa 2013, pp. 704, €

48,00

- Michael P. Smith, Educare per la libertà. Il metodo

anarchico, Elèuthera, 1990, pp. 192, € 13,00

- Filippo Trasatti, Lessico minimo di pedagogia libertaria,

Elèuthera 2004, pp. 168, € 12,00 (nuova edizione

nel 2014)

Pedagogia Libertaria – esperienze

- Francesco Codello, Irene Stella, Liberi di imparare. Le

esperienze di scuola non autoritaria in Italia e all'estero

raccontate dai protagonisti, Terra Nuova Edizioni, 2011,

pp. 185, € 12,00

- Grazia Honegger Fresco, Dalla parte dei bambini. Fare scuola

dall'obbligo all'oblio, l'ancora del mediterraneo, ed. 2011,

pp.156, € 15,00

- Andrea Papi, Quando ero “la dada coi baffi”.

Educare e autoeducarsi, Presentazione di Grazia Honegger

Fresco, Prefazione di Francesco Codello, Edizioni La Fiaccola,

2011, pp. 174 € 14,00

Alcuni testi riportati nel seminario

- Miguel Benasayag, Angélique Del Rey, Elogio del

conflitto, Feltrinelli, 2008, pp. 206, € 16,00

- Judith Butler, Critica della violenza etica, Feltrinelli,

2006, pp. 182, € 18,00

- Adriana Cavarero, Tu che mi guardi, tu che mi racconti.

Filosofia della narrazione, Feltrinelli, 2001, pp. 192,

€ 13,50

- Disattendere i poteri. Pratiche filosofiche in movimento,

a cura di Silvia Bevilacqua e Pierpaolo Casarin, Mimesis Edizioni,

2012, pp. 164, € 14,00

- Gruppo Le Libre, L'ascolto dalla parte delle radici,

Bacchilega Editore, 2013, pp. 96, € 10,80

- Simone Piazza, Il coraggio di insegnare. Diario di viaggi

dove la Scuola, e la Vita, hanno ancora valore, edizioni

creativa, 2012, pp. 182, € 15,00

Sitografia

Rel, Rete per l'educazione libertaria (educazionelibertaria.org)

Le realtà e i gruppi che hanno partecipato al seminario

Lazio: Associazione Soqquadro per l'educazione libertaria

(maninpiedi.it)

Liguria: Mareggen (mareggen.jimdo.com)

Lombardia: Cmel (su Facebook: Collettivo Milanese per

l'Educazione Libertaria)

Emilia-Romagna: I Saltafossi (associazionemerzbau.wordpress.com/2012/01/19/i-saltafossi)

Marche: Serendipità

(lilliput-osimo.blogspot.it)

(snacksofmarketing.wordpress.com/2013/08/07/educazione-cambiamento-scuola-serendipita)

(lefunkymamas.com/e-se-sognassimo-una-scuola-diversa)

Puglia: Scuola di paglia (scuoladipaglia.blogspot.it)

Umbria: Il genio selvatico (genioselvatico.org)

Veneto: Kiskanu (kiskanu.org)

Kether (kether.it).

|

|