|

incidenti sul lavoro

Uomini e caporali

intervista a Angelo Ferracuti di Giuseppe Ciarallo

Il nuovo libro di Ferracuti, Il costo della vita, ricostruisce la tragedia della nave Elisabetta Montanari con empatia e precisione documentaria.

E apre una riflessione sul mondo del lavoro come oggi lo conosciamo.

Il 13 marzo 1987 è una

data che rimarrà impressa a fuoco nella storia del movimento

operaio italiano: presso i cantieri navali Mecnavi nel porto

di Ravenna, in seguito a un incendio sviluppatosi nelle stive,

tredici operai muoiono asfissiati dalle esalazioni di acido

cianidrico. Molte le cause di quella strage: sistemi di sicurezza

inefficaci quando non assenti, inesperienza del personale (tra

le tredici vittime, una al suo primo giorno di lavoro), vie

di fuga ostruite, incompetenza, sottovalutazione del rischio

da parte dei responsabili, ecc.

Angelo Ferracuti, scrittore e reporter, nel suo recente lavoro

Il costo della vita – Storia di una tragedia operaia

(Einaudi, 2013), ricostruisce pazientemente un complesso puzzle

attraverso le voci di chi quella drammatica vicenda l'ha vissuta

in prima persona (parenti e colleghi delle vittime, vigili del

fuoco e soccorritori, giornalisti, legali), denunciando al contempo

le origini del degrado in cui è piombato il mondo del

lavoro così come oggi lo conosciamo.

Dunque, Angelo, partirei da una tematica che tu hai evidenziato

e che condivido in pieno: quella del linguaggio. Tra le tante

cause che hanno portato il mondo del lavoro allo stato attuale

fatto di precariato, caporalato, assenza di diritti per il lavoratore,

inconsistenza (anche applicativa di leggi esistenti) nei sistemi

di sicurezza sui luoghi di lavoro, la resa incondizionata di

una consistente parte del sindacato, la deregolamentazione selvaggia

del mercato del lavoro e la contestuale “morte”

di una classe operaia attiva, intesa come forte soggetto sociale

a far da contrappeso allo strapotere del padronato, oltre a

tutte queste cause, dicevo, c'è anche un lento ma decisivo

intervento operato dai media sul vocabolario usato da un'intera

nazione, accuratamente depurato di termini socialmente pericolosi

(proletario, padrone, lotta di classe, sfruttamento) in quanto

potenziali portatori di tensione. La colpa, però, non

è anche un po' nostra, nell'esserci fatti scippare, oltre

ai diritti e alle modalità di conquista degli stessi,

la nostra “lingua”?

Questo impoverimento lessicale, estetico, politico, comincia

dopo il crollo del muro di Berlino, ed è la conseguenza

di una sconfitta storica del movimento operaio internazionale,

avvenuta principalmente per colpa dei regimi burocratici e sanguinari

dell'ex Urss. La lingua è sempre lo specchio più

sensibile del pensiero, che condiziona in modo molto forte anche

l'agire delle persone.

In quegli anni, a metà degli '80 del secolo scorso, c'è

un vero e proprio terremoto epocale, cominciano a declinare

i valori del socialismo planetario, c'è un arretramento

rispetto a tutte le conquiste che la classe operaia ha fatto

in un secolo di lotte pagate con il sangue, si afferma il pensiero

unico che porta fino ai giorni nostri. Oggi la controrivoluzione

padronale è compiuta, il lavoro non c'è più

e quando c'è è iperprecarizzato, i produttori

cosmopoliti delocalizzano a seconda dei loro bisogni, la finanzia

internazionale ricatta stati e mercati. La scomparsa della cultura

di sinistra in Italia, l'imbarbarimento della politica ormai

ridotta a marketing o a “partito personale” del

leader, che detesto naturalmente, cioè la scomparsa di

una idea di futuro e di società, è frutto però

anche di tutto questo. Il mio libro cerca di raccontarlo.

Lessico del conflitto

Per analogia, mi viene in mente il lascito che Edoardo

Sanguineti ci ha fatto prima della sua scomparsa: “Bisogna

restaurare l'odio di classe. Perché loro ci odiano, dobbiamo

ricambiare. Loro sono i capitalisti, noi siamo i proletari del

mondo d'oggi. [...] Loro fanno la lotta di classe, perché

chi lavora non deve farla proprio in una fase in cui la merce

uomo è la più deprezzata e svenduta in assoluto?

Recuperare la coscienza di classe del proletariato di oggi,

è essenziale. È importante riaffermare l'esistenza

del proletariato. Oggi i proletari sono anche gli ingegneri,

i laureati, i lavoratori precari, i pensionati.” Parole

chiare e nette che in molti, a sinistra, hanno lasciato cadere

bollandole come la provocazione di un eccentrico (e anziano)

intellettuale...

Oggi esiste un Quinto stato, formato da precari che stanno in

tutti i mondi del lavoro, ma il precariato è da sempre

la forma principale del dominio capitalista, non è che

non ci fosse negli anni '50, quando si chiamava apprendistato,

o nel lavoro bracciantile dove si lavorava in un regime di schiavitù.

Le lotte sociali degli anni '60 e '70, in quel fantastico ventennio,

hanno semplicemente interrotto una condizione precedente che

si ripropone proprio quando va definitivamente in crisi un modello

di società che doveva essere alternativo.

Abbiamo bisogno di una contro narrazione, di una inversione

di rotta dell'immaginario, credo sarà un processo molto

lungo. Quella di Sanguineti mi pare una boutade, molto più

convincente il libro di Gallino La lotta di classe dopo la

lotta di classe. È necessario rimettere in circolo

un lessico del conflitto, anche attraverso le storie traumatiche,

terribili come quella che racconto nel mio libro.

Tornando alla tragedia di Ravenna. Il capoluogo romagnolo

era all'epoca dei fatti una roccaforte del Pci, nella fabbriche

del luogo c'era un livello di sindacalizzazione molto alto.

Dice De Renzi, un sindacalista da te intervistato: “Noi

sindacalisti si andava il sabato nei cantieri edili insieme

agli operai a vedere se venivano rispettate le misure di sicurezza.

E se succedeva qualcosa ci chiamavano...”. Quindi, com'è

potuto succedere il dramma della Mecnavi? Tu che idea ti sei

fatto?

De Renzi lo spiega benissimo, e questo si ricollega al discorso

che facevo prima. In quegli anni comincia a declinare anche

l'idea di un sindacato di classe; Treu, che è stato un

ministro del Governo Prodi, ed era un autorevole consulente

della Cisl, comincia a parlare di flessibilità. Poi Ravenna

pur essendo una cittadina storicamente comunista è però

anche altro, cioè ha proprio le caratteristiche tipiche

della provincia italiana, con i suoi bizantinismi e poteri,

e l'onta massonica che da sempre la contraddistinguono. Tanto

che Enzo Arienti, il proprietario della Mecnavi, come risulta

da una memoria che ho trovato nel corso delle mie ricerche,

ha rapporti in quegli anni con imprenditori della cantieristica

iscritti alla P2 o legati alla malavita organizzata, e in soli

cinque anni diventa uno dei più grandi imprenditori europei

del settore. È ovvio che è stato sostenuto da

tutto un sistema economico che a Ravenna significa mondo politico,

economico, banche; sarebbe impensabile il contrario. Non poteva

bastare l'uso massiccio del lavoro nero e del caporalato. Tanto

che nella tragedia del 13 marzo furono condannati tutti, dalla

Capitaneria di porto alla Asl, e questo è tipico del

sistema corruttivo e marcio che si è sviluppato in Italia

negli ultimi vent'anni. Se proprio a Ravenna, nel cuore del

“piccismo”, in un'Italia civile, era così,

figuriamoci nelle zone depresse del meridione. Oggi la situazione

è persino peggiorata.

Per scrivere il tuo libro hai incontrato decine e decine

di persone a vario titolo coinvolte nella tragedia, le quali

ti hanno fornito la loro personale tessera per ricostruire quello

che da subito si è presentato come un complesso mosaico.

Ma c'è qualcuno, secondo te, che più di altri

ha una visione d'insieme di quanto accaduto a bordo della Elisabetta

Montanari quel maledetto 13 marzo 1987?

Ho lavorato ossessivamente per un anno andando a Ravenna moltissime

volte, cercando di penetrare proprio negli ambiti più

diversi della città, una specie di lavoro rabdomantico

e da investigatore, e molte persone hanno lasciato in me un

segno. Ma quello che ha una visione più lucida, coerente,

che poi è anche il mio punto di vista, è proprio

Giacinto De Renzi, il sindacalista della Fiom per il quale questa

storia è stata davvero una ferita non solo politica ma

anche personale. Infatti lui e gli altri sindacalisti di quella

che allora si chiamava Flm, cioè il sindacato unitario

dei metalmeccanici, furono gli unici, inascoltati, che denunciarono

la deregulation e il pericolo per la sicurezza dei lavoratori

proprio in quel settore della cantieristica ormai minato dal

subappalto, dal caporalato e da una organizzazione del lavoro

a dir poco approssimativa. Ma nessuno diede mai una risposta

al loro grido d'allarme. Poi la tragedia e le lacrime di coccodrillo.

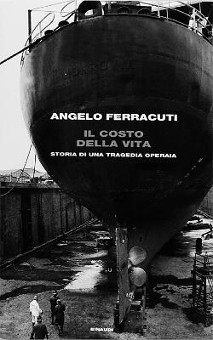

Curiosità mia personale. Perché nella bellissima

foto di copertina (che è la stessa pubblicata a pagina

116) è stato cancellato il nome della nave “Elisabetta

Montanari – Trieste” e sostituito con un quasi invisibile

“Monrovia”?

È stata tolta solo per una questione grafica, cioè

perché la scritta creava disturbo con il titolo, non

per altro. Monrovia era una scritta precedente. Si sa che le

navi cambiano pelle molte volte prima di essere demolite, e

cambiano anche molti proprietari.

Oltre ad aver scritto Il costo della vita

e altri reportage, hai partecipato con un tuo racconto alla

raccolta collettiva Lavoro vivo (imperniato

sul mondo del lavoro e della fabbrica in particolare) e fai

parte del collettivo redazionale di Nuova Rivista Letteraria

– Semestrale di letteratura sociale. Che cos'è

per te la letteratura sociale, e quanto è importante

in una società la figura dell'intellettuale partecipe

attivo della vita socioculturale della sua nazione e del suo

tempo?

Ho smesso di scrivere fiction nel 2002 perché avvertivo

intorno a me, nella società in cui vivo, un clima di

iperfinzione assoluta che cresceva negli atti quotidiani della

vita, i cui processi comportamentali erano già allora

fortemente fagocitati dai mezzi di comunicazione di massa, in

particolare la televisione. Ricordo una frase di Rushdie a riguardo

che mi condizionò molto: “I politici, i media,

inventano menzogne, è dovere dello scrittore dire la

verità”. Così ho cominciato a scrivere cose

ibride, spesso di reportage, proprio per una reazione e insofferenza

di tipo realista a una narrativa molto congeniale alla società

dello spettacolo, come il giallo, il noir, oppure tutti quei

romanzetti generazionali stucchevoli, o quelli postmoderni.

Credo di essermi un po' inventato una cosa, cioè il racconto

d'empatia, e mi interessa molto tutto ciò che è

volutamente marginalizzato dal potere, come la vita delle classi

oppresse, e della nuova classe operaia, quella che oggi soffre

maledettamente la crisi non solo economica di questi anni. Credo

talmente alla figura dell'intellettuale attivo, partecipativo,

che sono da anni il coordinatore del Premio Paolo Volponi, l'unico

che premia libri di impegno civile. Ma l'impegno di uno scrittore

è anche soprattutto estetico, nell'utilizzo delle armi

della scrittura, della letteratura: è quello il suo compito

principale.

In quarta di copertina si legge: “Ferracuti ricostruisce

una vicenda che ventisei anni fa annunciava l'avvento di una

nuova, nefasta idea del mondo: quella del liberismo sfrenato,

in cui l'imperativo del profitto diventa assoluto e la vita

umana un valore marginale”. Annotazione del tutto condivisibile,

però mi chiedo come è possibile che un libro di

denuncia sociale così forte sia rientrato nel progetto

di una casa editrice di proprietà di chi ha fatto, negli

ultimi vent'anni, del liberismo sfrenato e del rifiuto (e l'aggiramento)

di ogni regola, la sua bandiera di personale libertà...

Non ho ricevuto alcun condizionamento, solo incoraggiamenti,

soprattutto da Andrea Canobbio e Irene Babboni, e molto rispetto.

L'Einaudi resta, come ha scritto Marcello Fois, “l'editore

al quale tutti tendiamo”. Cioè qualcosa che conserva

ancora oggi un'aura mitica, quella della migliore cultura italiana

del dopoguerra in tutti i campi del sapere. E non credo che

le sue strategie commerciali siano diverse da quelle di altri

proprietari, ritenuti più democratici o di sinistra.

Il problema è un altro, cioè l'abbassamento della

qualità nell'offerta editoriale in generale, con una

narrativa media innocua e d'intrattenimento molto spesso imbarazzante,

ma anche la mancanza di un progetto culturale, che è

stato sostituito dal piano d'impresa, cioè il management

che sostituisce i gruppi di pensiero, gli intellettuali. Gli

ultimi intellettuali veri che sono rimasti dentro le case editrici,

e che fanno una lotta interna secondo me molto coraggiosa, tentano

una mediazione tra qualità e mercato, in una situazione

difficilissima e molto compromessa. E poi Berlusconi, il cui

calco generalista e populista si riflette su Mondadori più

che su Einaudi, dove non è mai riuscito a imporre un

controllo culturale, non è la causa ma l'effetto, o l'effetto

che diventa anche causa. Il vero problema è che il sistema

sociale italiano è molto consociativo, provinciale, tipico

di una democrazia debole, ipocritica e storicamente fragile.

Giuseppe Ciarallo

|