a cura

della redazione

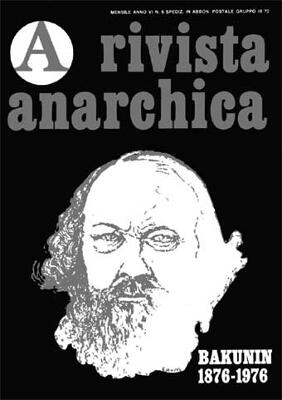

Un faccione stilizzato di Mikhail

Bakunin, (1814-1876) campeggia nella copertina del n. 49 (agosto/settembre

1976) della rivista. Oltre la metà delle pagine sono

dedicate a questo “padre fondatore” dell'anarchismo

internazionale. Roberto Ambrosoli (R. Brosio) ne traccia la

vita; Gampietro “Nico” Berti (M. Roberti) ne analizza

l'attualità del pensiero; Paolo Finzi intervista lo storico

Pier Carlo Masini; Maurizio Antonioli affronta la questione

del suo rapporto con il sindacalismo; Tina Tomasi con la pedagogia

libertaria; Heri Arvon con la sinistra hegeliana.

“Nessuna forma di 'culto della personalità' da

parte nostra – si legge nella presentazione del dossier

– anzi sappiamo bene quanto deteriore e paralizzante risulti

qualsiasi tipo di venerazione per chicchessia e non saremo certo

noi anarchici a elevare qualcuno al rango di Maestro, Caposcuola,

colui-che-ha-capito-tutto. Neppure Bakunin che è stato

il primo ad inquadrare dal punto di vista ideologico e organizzativo

l'anarchismo, neppure Bakunin può sfuggire a questo nostro

costante atteggiamento critico.”

Questo dossier usciva anche in vista del Convegno internazionale

di studi bakuniniani, tenutosi poi a Venezia, Palazzo Sceriman,

24-26 settembre, promosso dai Gruppi anarchici federati (Gaf)

con decine di relatori. Fu quello il primo degli incontri internazionali

anarchici tenutisi in quegli anni nella città lagunare,

che si concluderanno nell'orwelliano 1984 – otto anni

dopo – con l'Incontro internazionale anarchico in Campo

Santa Margherita e in altre parti di Venezia. Avremo modo di

parlarne, perché di “A” ne fummo informalmente

tra gli organizzatori.

Gran parte delle pagine restanti sono dedicate al 6° Festival

del proletariato giovanile, tenutosi dal 26 al 29 giugno di

quell'anno (1976) a Milano, al Parco Lambro. L'evento aveva

avuto un grosso impatto sui mass media sia per la notevole affluenza

di partecipanti sia per alcuni fatti di cronaca. La presenza

organizzata degli anarchici, provenienti da tutta Italia (e

la foto di un intervento al microfono del carrarese Goliardo

Fiaschi, da poco uscito da una lunga detenzione in Spagna e

in Italia, ne è testimonianza), era stata notevole non

solo in termini numerici. A caldo, la redazione di “A”

organizza una tavola rotonda alla quale partecipano Marina Candia

e Alberto Castelnuovo (della commissione animazione), Luciano

Lanza (della segreteria del festival), Massimo Varengo (della

commissione cultura e dibattiti) e Gabriele Roveda (della redazione

di “A”, come peraltro allora Lanza). In apertura

si precisa che la tavola rotonda non pretende di essere esaustiva

rispetto ai molti aspetti del festival, ma “è solo

un modo per aprire un dibattito sereno e approfondito sulla

condizione giovanile e sulle sue prospettive rivoluzionarie.

Questa tavola-rotonda non mancherà di sollevare osservazioni

e critiche, ne siamo certi. Il dibattito è aperto (...).”

Per quanto attiene la vita interna della rivista, si dà

conto della tredicesima assemblea di “A”, tenutasi

a Napoli l'11 luglio, con la partecipazione di una sessantina

di compagni, provenienti in grande maggioranza dalla Campania,

ma anche dalla Sicilia, dal Lazio e da altri centri. In quell'occasione

numerosi partecipanti all'assemblea, compresi i nostri redattori

presenti, andarono a trovare a casa sua Beppe Furia, un anarchico

residente con i suoi cari in un tipico quartiere super popolare

della città, gravemente handicappato, che non aveva potuto

essere presente.

Naturalmente sulla rivista non c'è traccia di quell'incontro.

Ma a chi vi partecipò, sono di sicuro rimasti impressi

nella memoria e nel cuore il coraggio e la dimensione poetica

e militante di Beppe, la calda ospitalità e umanià

della madre, il casino caratteristico dei vicoli, quel muro

della casa dirimpetto che sembrava di poter toccare con la mano

tanto era stretta la vociante via sottostante. Uno spaccato

di una Napoli che noi polentoni non conoscevamo, un ricordo

di Beppe che non ci ha mai lasciati.

|