Le Br,

dalle grandi fabbriche alla sconfitta

La più duratura organizzazione della lotta armata in

Italia è stata oggetto di un'ampia pubblicistica concentrata

tuttavia in modo quasi esclusivo sugli eventi che hanno ruotato

intorno al sequestro dell'on. Aldo Moro e non sugli “anni

della formazione”. Come se le Brigate rosse, che nel 1978

operavano già da sette anni, fossero nate e si fossero

strutturate solo in vista dell'obiettivo finale di rapire lo

statista democristiano. Poca e superficiale attenzione è

stata invece dedicata alla nascita e agli albori dell'organizzazione,

intorno ai quali circolano ancora giudizi storiograficamente

imprecisi e rievocazioni solo giornalistiche sganciate da qualsiasi

contesto.

Il saggio di Andrea Saccoman (Le Brigate Rosse a Milano:

dalle origini della lotta armata alla fine della colonna “Walter

Alasia”, Unicopli, Milano 2013, pagg. 287) colma tale

lacuna e rappresenta una affidabile ricerca storica basata sullo

studio attento dei documenti provenienti dall'organizzazione

e sull'esame di prima mano degli atti processuali e che utilizza,

correttamente, solo come fonti secondarie le dichiarazioni degli

appartenenti alle Br, pentiti o irriducibili che siano, per

evitare rielaborazioni basate su racconti autogiustificatori

o autoelogiativi.

Grazie a tale metodo la ricerca di Saccoman consente di fissare

alcuni punti fermi: il luogo e la data di nascita delle Brigate

rosse, l'esordio delle loro azioni, la composizione sociale

e la provenienza dei suoi componenti.

Luogo di nascita è stato senza dubbio Milano, dalle cui

fabbriche provenivano i primi nuclei di brigatisti, con un apporto

limitato dal mondo universitario di Trento, fornito anche dall'interno

del cattolicesimo del dissenso, e del collettivo “gruppo

dell'appartamento” di Reggio Emilia, formato in parte

da ex militanti del Pci usciti dal partito su una linea “avventurista”.

L'arrivo a Milano da Trento di Renato Curcio e di sua moglie

Margherita Cagol e di Franceschini da Reggio Emilia sarebbe

stato tuttavia insufficiente a creare una nuova forza e avrebbe

aggiunto alla piazza solo qualche rivoluzionario di professione

in più se non si fosse incontrato con nuclei radicali

presenti in modo significativo all'interno delle grandi fabbriche:

la Pirelli, la Sit Siemens, la Magneti Marelli, la Breda, la

Falck, luoghi di lavoro dell'operaio-massa e ormai come tali

praticamente scomparsi

Certa è quindi l'origine operaia delle Brigate rosse,

a smentita di una percezione ancora diffusa che le vorrebbe

creazione di studenti e di piccoli borghesi frustrati, ed è

individuata con certezza nel saggio di Saccoman la loro data

di nascita: il convegno di Pecorile, un minuscolo paese dell'Emilia,

nell'agosto del 1970 che sancì il processo di uscita

delle Br dal bozzolo di Sinistra proletaria, involucro destinato

a estinguersi una volta terminata la sua funzione di incubazione

della nuova realtà. Una realtà che teorizzava

come ormai impossibile la lotta semplicemente politica e inevitabile

l'unificazione con il piano militare sulla base anche della

distorsione percettiva che giudicava parimente inevitabile lo

scivolamento a breve dell'Italia in uno scenario autoritario

e golpista.

La provenienza operaia, con l'abitudine alla disciplina del

lavoro e alla frugalità, ha certamente favorito quella

scelta strategica dell'organizzazione che nel saggio è

descritta con grande efficacia: l'assoluta clandestinità

dei militanti, applicata dalle Brigate rosse per prime dopo

la fine della guerra. Quindi sparizione dai luoghi di lavoro

e rottura di ogni legame familiare, assunzione di una nuova

identità e contemporanea “apparizione” di

un altro individuo, un “uomo senza qualità”

con regole precise: abita in una casa anonima e “compartimentata”,

conosciuta cioè solo dai militanti che la abitano e da

un altro componente della “colonna”, si inventa

una figura sociale, operaio, artigiano rappresentante e quindi

esce e rientra in casa a orari precisi, gentile ma riservato

con i vicini, non stringe rapporti sociali nel quartiere tanto

da non comperare i giornali sempre nella stessa edicola. Una

scelta obbligata per la guerra rivoluzionaria nella metropoli,

che tuttavia col tempo ha separato i militanti dalla loro base

sociale di riferimento e li ha distaccati dalla realtà.

Un aspetto, questo, poco studiato e, aggiungiamo, l'esatto contrario

dello stile di vita alternativo, della creatività rivoluzionaria,

dell'attenzione al “personale” che sono stati tra

i tratti salienti dei movimenti del '68.

È il 17 settembre 1970 la data della prima azione rivendicata

con il simbolo della stella a cinque punte, il banale incendio

della porta del garage dell'ing. Giuseppe Leoni, dirigente della

Sit Siemens, azienda che, tra azioni contro uomini e cose, sarà

colpita nel corso della vita delle Br per ben 30 volte.

Seguiranno i sequestri “volanti” di altri dirigenti,

fotografati con un cartello appeso al collo (il primo, Idalgo

Macchiarini, il 3 marzo 1972), la produzione “seriale”

delle gambizzazioni (la prima vittima è l'esponente democristiano

Massimo De Carolis il 15 maggio 1975) e delle uccisioni, fra

cui, tra le più efferate, la strage, nel gennaio 1980,

in un sottopassaggio di via Schievano, di tre agenti di polizia,

che nulla avevano a che fare con l'antiterrorismo.

A metà di questa catena di delitti, tutti descritti in

dettaglio nel saggio anche nei loro aspetti più curiosi

(una volta fu gambizzato un dirigente d'azienda scambiato per

un altro e il volantino di rivendicazione fu precipitosamente

corretto) si consuma alla fine del 1980 la scissione della colonna

Walter Alasia dall'esecutivo romano di Moretti e Balzerani,

accusato dalla componente “autonomista” milanese

di aver privilegiato un velleitario attacco al cuore dello Stato

a discapito dell'origine fondante delle Br e cioè il

collegamento con la classe operaia.

Per qualche tempo sono esistite dunque due Brigate rosse e poi

addirittura tre con la nascita a Napoli dell'ancor più

feroce Partito della guerriglia.

La fine della Walter Alasia milanese e dell'intera esperienza

delle Br storiche si consuma con lo smantellamento delle ultime

basi nel 1982, cui seguiranno, dopo anni di silenzio, le riedizioni,

dal 1988 in poi con gli omicidi Ruffilli, Biagi e d'Antona,

che tuttavia sono all'esterno del perimetro storico del saggio.

Perché le Brigate rosse, nonostante il primato di longevità

come organizzazione della lotta armata in Europa, hanno fallito

e si sono poi ridotte ad una variante marginale? Le ragioni

sia tattiche sia strutturali indicate nella conclusione del

volume sono tutte condivisibili.

In primo luogo sono scomparse le grandi fabbriche, serbatoio

di militanti e di simpatizzanti. Dove vi era la concentrazione

operaia della Pirelli-Bicocca sorge ora la seconda Università

milanese in cui è ricercatore proprio l'autore del saggio.

Sul piano generale, soprattutto dopo il sequestro di Aldo Moro,

le Br si erano infilate in un vicolo cieco. Per quanto ottusa

e corrotta fosse parte della classe politica, nella Dc come

in altri partiti, la sua impopolarità non fu mai tale

da spingere una parte significativa della popolazione italiana

anche solo ad augurarsi una soluzione rivoluzionaria guidata

dalle Br o da gruppi simili che mancava di una qualsiasi progettualità

di ampio respiro.

Oltretutto le Br non si erano nemmeno prese cura di descrivere

cosa avrebbero fatto dell'Italia se avessero vinto la loro guerra

contro lo Stato. Non esisteva in pratica una parte “costruttiva”

del loro progetto che facesse da specchio alla parte “distruttiva”,

ritmata dalle esecuzioni e dai volantini di rivendicazione.

Era possibile solo, e in modo più che giustificato, immaginare

che in caso di presa del potere avrebbero instaurato un regime,

ben lontano tra l'altro dall'anima libertaria del '68, molto

simile quello di Stalin e di Pol Pot: una prospettiva questa

di qualche attrattiva davvero per molto pochi.

Sul piano strategico era impensabile che una guerriglia urbana,

incentrata solo su azioni in alcune città, potesse avere

risultati decisivi. Anche i Gap del resto, i Gruppi di azione

patriottica che agivano nelle città, avevano avuto, durante

la Resistenza, un semplice ruolo ausiliario. E le Br non erano

mai riuscite nè avevano tentato di costruire anche solo

una parvenza di esercito regolare che agisse in montagna o in

altre zone non metropolitane del paese.

Sul piano tattico le azioni delle Br si erano poi disperse su

molti e troppi obiettivi: dirigenti di azienda, democristiani,

sindacalisti “revisionisti”, poliziotti, agenti

di custodia, giornalisti. Un vasto numero di obiettivi dà

certamente il vantaggio di rendere ardua l'azione di prevenzione

dello Stato (più numerosi sono i potenziali obiettivi,

più difficile è difenderli tutti) ma in tal modo

l'organizzazione armata non era riuscita a portare veramente

in profondità nessuna campagna. Anche durante le intermittenti

campagne contro i dirigenti di azienda, le carceri, i giornalisti,

nessuna azienda si era fermata per paura, nessun carcere aveva

cessato di funzionare, nessun giornale aveva interrotto le pubblicazioni.

Infine, benché attente alla pubblicità delle loro

azioni e ai mezzi di comunicazione di massa le Br si erano dimostrate

incapaci di costruire messaggi di una qualche efficacia: i loro

volantini e le loro risoluzioni erano monotone e ripetitive

come le loro azioni. In poche parole: illeggibili. Sono state

più studiate dai carabinieri che le analizzavano a fini

investigativi – e questo è un ricordo personale

di quando negli anni '80 ero giudice istruttore – che

lette da coloro che, operai, proletari, studenti, ne sarebbero

stati i naturali destinatari.

A questi fattori di sconfitta si deve unire, aggiungiamo noi,

il mutamento del quadro internazionale. Le Br non erano certo

dirette dall'esterno ma erano comunque nate all'interno della

Guerra fredda e lo spostarsi del conflitto dall'Est\Ovest al

Nord\Sud del mondo ha reso obsolete le loro analisi e la loro

pratica e quasi artigianali le loro azioni: una uccisione ogni

tanto, di fronte a nuove forze che con un modesto sforzo sono

riuscite a far crollare le Torri gemelle.

Chiudono il volume due documenti del tutto inediti, custoditi

presso la Fondazione Isec di Sesto San Giovanni e provenienti

dalla Federazione milanese del Pci: una dettagliata “indagine”

del partito su sospetti brigatisti presenti nelle fabbriche

milanesi e una confessione-relazione di un militante del Pci

della Sit Siemens, “sedotto” alla metà degli

anni '70 per breve tempo dalle Br, fitta di dati su coloro che

avevano cercato di reclutarlo.

A riprova del fatto che, per quante azioni di fuoco riuscissero

a mettere a segno, il destino delle Br, strette tra la tenaglia

delle forze dello Stato e del Pci che si muoveva dall'interno

della loro base sociale, era, anche nei momenti della loro massima

espansione, a lungo termine segnato.

Infine l'autore ha ricordato le difficoltà incontrate

negli anni nelle sue ricerche per reperire negli archivi giudiziari,

di difficile accesso e privi di una catalogazione se non per

numero dei processi, le sentenze e gli atti di indagine. Fortunatamente

tale ostacolo è stato da poco superato, grazie al lavoro

dei responsabili dell'archivio del tribunale di Milano, che

ha consentito di versare all'archivio di Stato di Milano gli

originali e in più la versione digitalizzata non solo

dei processi alle Br, ma anche sul terrorismo di destra, sul

caso Calvi- Sindona, sulla strage di via Palestro e gli altri

casi “storici”.

Un patrimonio che merita ancora di essere esplorato da studiosi

come Saccoman, con metodi storiografici e senza l'intento di

giudicare o di condannare ma quello di offrire ad altri gli

strumenti per leggere e per riflettere.

Guido Salvini

Musica/

InCanto sulla Martesana

L'attività poliedrica del complesso corale e strumentale

Martesana InCanto Ensemble (www.incanto.name) non è

solamente esecutiva, ma soprattutto creativa, nella forma di

un autentico laboratorio poetico e musicale, tramite la formula

del concerto tematico. Ogni esperienza concertistica risulta

strutturata all'interno di un contesto narrativo, costituito

dall'agile e sagace intreccio tra canti, testi e immagini, al

punto da connotarsi come autentica opera corale. Le musiche

proposte sono rielaborazioni di brani classici (Mozart, Haydn,

Clementi, Vivaldi, Brahms ecc.), oppure direttamente composte

dal maestro Bruno Belli, le parole dei canti sono tratte da

testi di poeti contemporanei o personalità storiche,

da Martin Luther King a David Maria Turoldo, da Gandhi a Piero

Calamandrei, da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Vandana

Shiva e molti altri.

Lo spettacolo dal titolo “Con lo sguardo dei bambini”

spazia dalla rievocazione della storia, tramite la suggestione

delle poesie dei fanciulli internati nel ghetto di Terezin,

all'attualità del nostro presente, della contemporaneità,

nelle zone in cui l'infanzia è negata e violata dalla

guerra, dallo sfruttamento, dalla fame, dalla più atroce

sopraffazione sulle fragilità e diversità infantili.

Lo spettacolo “Desiderio di pace” presenta percorsi

di riflessione tramite il prisma del desiderio di fratellanza

e solidarietà, annientato dal lager, dai campi di sterminio,

nell'indifferenza della discriminazione, del razzismo, della

segregazione, ricordando l'alto prezzo pagato in vite umane,

per i diritti imprescindibili della persona sanciti dalla Costituzione.

Per approdare al nobile ideale della pace, le proposte musicali

spaziano attraverso gli stilemi della musica di Brahms e il

sapiente andamento delle strofe di Calvino, con un grande anelito

agli ideali di libertà, di lotta alla discriminazione

e al razzismo, tramite la partecipazione, l'impegno e la solidarietà.

Lo spettacolo “La musica non è indifferente”,

in un connubio tra pensiero razionale ed elemento emotivo trasforma

il contesto musicato in un potente mezzo di liberazione del

pensiero e di esercizio di tolleranza antidogmatico. Attraverso

le immortali parole di Martin Luther King, grazie alle quali

il sogno della pace diventa aspirazione alla consonanza, alla

ricerca dell'ideale di libertà, si giunge alla riflessione

musicale che, con brani adeguati, parte dai processi di liberazione

dall'oppressione dei regimi totalitari, per approdare all'esplorazione

delle condizioni di pace da coniugare con alti ideali di giustizia,

solidarietà e incontro di culture e diversità,

per comprendere noi stessi e la dignità umana, lungo

le strade della speranza, della progettualità, dei processi

di pace, di liberazione ed emancipazione anche femminile, vissuti

nell'interiorità e nella socialità. Il cuore dell'opera

corale “Variazioni sulla memoria” propone un percorso

di narrazione degli orrori della Shoah, tramite brani che raccolgono

la dolorosa testimonianza delle vittime, che si compongono,

come tessere di un mosaico di pace, con la rappresentazione

di altri eventi drammatici, ma anche capaci di smuovere le coscienze

e orientarle al cambiamento, nella solidarietà che sempre

sconvolge ed erode il potere, tramite piccoli passi, passaggi

e processi di pace che si alimentano di musica, pensieri e poesia

in un impianto corale, un autentico InCanto concertistico, che

vibra negli animi per far vivere l'anelito del grande sogno

della pace, contro ogni razzismo, contro tutte le guerre, contro

tutti i totalitarismi.

Laura Tussi

La

famiglia Scarselli/

Un libro. Un mito Correte a leggere la storia degli Scarselli, scritta da Angelo

Pagliaro. Vi accorgerete che è possibile fare del male

al Male. E che c'è stato chi s'è ribellato ai

fascismi, senza perdere la gioia.

La letteratura sui movimenti rivoluzionari ci ha abituato ad

una certa forma di schizofrenia. Da una parte i racconti aridi

di una storiografia farraginosa e specialistica, riservata ad

“eletti” ed “iniziati”; dall'altra i

salti onirici di un'affabulazione a tratti trionfalistica. In

mezzo, massacrate dall'editoria commerciale, dal carrierismo

accademico e da qualche produttore cinematografico a caccia

di emozioni forti, rimangono le carogne delle passioni politiche

e della verità storica. Che persino quando è perseguita

con strumenti certosini, si rivela diafana, inconcludente, criptica.

Grande assente, ai giorni nostri, è la mitopoiesi, la

produzione di mito. Qualcosa d'interessante è stato scritto

e pubblicato a ridosso del ciclo di lotte sociali del 2001.

Ma poi i movimenti antagonisti che si oppongono al Potere hanno

ripreso a parlare difficile. I santoni della conoscenza pickpocket,

quelli che borseggiano i produttori di sapere per infilarselo

in tasca e rivenderlo al miglior offerente, si parlano e si

capiscono da soli. E anche quando narrano qualcosa d'interessante,

finiscono per trasmettere depressione. Sembra si sia persa la

voglia di raccontarsi e sentire raccontare. Del resto la rapidità

con cui viaggia l'odierna comunicazione politica genera un effetto

illusorio. In apparenza, disponiamo di qualsiasi strumento comunicativo.

In realtà viviamo rinchiusi dentro il recinto di una

democrazia drogata. Così diviene inarrestabile la deriva

verso forme improbabili di partecipazione politica. E non ci

si può più aggrappare all'unico argine simbolico:

il piacere di sapere che è ancora possibile non solo

ribellarsi, ma anche giusto e divertente, visto che in tanti,

prima di noi, lo hanno già fatto. Sì, soffrendo,

spesso pagando con la vita e la libertà, ma sempre muniti

di una tendenza ideale alla ricerca della felicità. Da

trovare qui ed ora.

Lo spiega bene Domenico Liguori, della Fai di Spezzano Albanese

(Cosenza): “La storia reale è quella che va al

di là dei libri di testo scolastici, la storia di personaggi

cosiddetti minori”. Nell'ultimo decennio, è andato

in metastasi un male antico, quello della messa a profitto dell'intelligenza

sovversiva. La ricerca storica sponsorizzata dal neoliberismo,

anche quando mascherata da inchiesta genuina, ha continuato

a divorare miti, storie e simboli.

Potrà forse apparire retorico, quasi obsoleto, eppure

a segnare il confine tra la ricerca fine a se stessa e il sincero

lavoro politico c'è, come si diceva tanto tempo fa, una

questione “di classe”. Dipende quindi soprattutto

da chi scrive. Quando a farlo è un libertario

sincero, un attivista della ricerca autonoma, che dedica tutta

la propria esistenza alla ricostruzione di fatti diversamente

destinati all'oblio, il risultato è quanto meno dignitoso.

Nel caso de La famiglia Scarselli (edizione Coessenza,

Cosenza, 2012, pp. 211, e 10,00), Angelo Pagliaro è andato

al di là della semplice testimonianza, regalandoci un

testo che potrebbe a pieno titolo far parte della biblioteca

di ogni sovversivo, oltre che dei pochi sceneggiatori e romanzieri

liberi rimasti in circolazione. Ha ragione Katia Massara, docente

di Storia contemporanea presso l'Università di Arcavacata,

quando dice che quello di Pagliaro è un lavoro “generoso,

appassionato, ricco di umanità e dignità”.

È lo specchio di un'epoca, perché – aggiunge

la Massara – è solo apparentemente storia locale.

È una storia che è anche la storia della grande

famiglia libertaria”. E lo è ancor di più

perché la struttura del racconto è stata congegnata

per lasciar entrare il lettore nel laboratorio dello scrittore.

“Una struttura della narrazione molto interessante che

procede dall'esterno, una sorta di gioco di scatole cinesi in

cui l'aspetto politico acquista una forte tonalità emotiva.

Non è un caso che il testo inizia e termina con dei brani

intimi e familiari”, spiega Elena Giorgiana Mirabelli,

precaria della conoscenza, nonché editor della casa editrice

indipendente Coessenza.

Pagliaro riporta nel volume tutta la documentazione cui ha attinto

per tessere la tela di una vicenda umana e politica sinora confinata

nella dimensione del banditismo, grazie a questo lavoro finalmente

restituita alla sua reale natura. Gli Scarselli hanno vissuto

in mezzo alle dittature fascista, staliniana e brasiliana, e

sono riusciti a dare filo da torcere a tutte e tre, contribuendo

a lastricare l'impervia strada dei movimenti rivoluzionari del

secolo scorso. Grazie anche a loro, rimangono aperti i nostri

infiniti sogni di liberazione. È un libro antidepressivo.

Provare per credere, per arrabbiarsi, per sorridere.

Per ordinare il libro:

ordini.coessenza@libero.it

fax 0984/1862284

Claudio Dionesalvi

Note di lettura

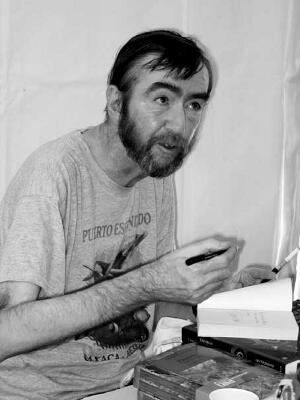

su Valerio Evangelisti

|

|

| Valerio

Evangelisti |

Valerio Evangelisti è uno scrittore da anni noto al

grande pubblico ed è anzi oggetto da parte di molti lettori

di grande interesse che, a volte, sconfina in una vera e propria

passione. È anche uno scrittore, per molti versi innovativo

e, nel contempo, capace di riprendere forme assolutamente tradizionali

della narrativa.

Se si scorre l'elenco dei suoi libri si può cogliere

la presenza di almeno due macrofiloni narrativi. Da una parte

vi sono opere riconducibili al fantasy, in particolare, ma non

solo, il ciclo di Nicolas Eymerich, un inquisitore, realmente

esistito ma completamente trasformato da Evangelisti, protagonista

di vicende che vedono spostamenti nel tempo e l'intervento di

esseri innaturali. In questo caso la scelta, spiazzante, di

un “cattivo” come personaggio principale permette

di guardare in maniera allucinata e originale a una serie di

eventi che si collocano alla frontiera fra la crisi culturale

determinata dalla fine dell'egemonia culturale della Chiesa

in Europa, sovrapporsi di diversi piani di realtà, sguardi

in un “futuro” che vede spinti agli estremi gli

aspetti più osceni del nostro oggi.

Dall'altra Evangelisti, almeno a mio avviso, riprende la pratica

classica del romanzo storico e da vita, per ora, ad almeno tre

serie di romanzi di questo tipo:

- il ciclo americano, famosissimi Noi saremo tutto e

One Big Union, che tratta essenzialmente della storia

del conflitto di classe e del sindacalismo radicale negli Usa

fra '800 e '900;

- il ciclo messicano che tratta delle vicende, appunto, del

Messico fra seconda metà dell'800 e prima metà

del '900 in stretta relazione con le contemporanee vicende statunitensi;

- il ciclo dei pirati collocati fra '600 e '700 che reinterpreta

la vicenda dei pirati che solcarono in quei secoli l'Atlantico

come anticipazione delle rivoluzioni borghesi che nella seconda

metà del '700 fecero saltare i vecchi equilibri.

Quando faccio riferimento al classico romanzo storico come modello

a cui Evangelisti si tiene – in maniera peraltro innovativa

–, intendo opere che ricostruiscono dettagliatamente vicende

storiche collocando al loro interno personaggi letterari.

È anche vero che l'opera di Evangelisti si distingue

significativamente da quella di Alessandro Manzoni o di Walter

Scott, i maestri del romanzo storico, su almeno due piani, quello

linguistico, caratterizzato dall'uso di uno stile secco e crudo

che molto deve alla lezione di Hemingway, Steinbeck e Dos Passos

e soprattutto quello del senso profondo delle sue opere.

Se infatti Manzoni e Scott descrivono punti di crisi che trovano

soluzione e superiore sintesi nelle fede religiosa e nel riconoscersi

in una cultura nazionale, in Evangelisti non vi è “salvezza”.

Che tratti dei pirati del Mar dei Caraibi, degli Iww (Industrial

workers of the world) o dei rivoluzionari messicani, le contraddizioni

di cui tratta rimandano da un romanzo all'altro e non hanno

alcuna soluzione.

Per Evangelisti, infatti, le contraddizioni che descrive non

oppongono “buoni” e “cattivi” o, meno

moralisticamente, progresso e reazione ma individui e gruppi

sociali che esprimono derive storiche che sembrano attrarre

l'autore essenzialmente da un punto di vista estetico, la storia

come un immenso arazzo vivacemente colorato. E così,

ad esempio, le vicende dei Cavalieri del Lavoro e degli Iww

statunitensi vengono narrate attraverso la biografia immaginaria

di un poliziotto privato infiltrato al loro interno per operare

alla loro distruzione, e quelle dei pirati caraibici attraverso

le vicissitudini di un ufficiale di Luigi XIV che opera come

agente di collegamento fra la flotta francese e quella dei pirati

che la supportano nell'assalto e nel saccheggio di Cartagena

e che, col tempo, anche a causa di una singolare passione amorosa

nei confronti di una nobildonna spagnola che è in realtà

un “agente” dell'anziano marito governatore della

città e che lo tradirà.

Nell'opera di Evangelisti, insomma, si intrecciano erudizione

notevolissima verificabile nella costruzione di ognuno dei suoi

cicli, rielaborazione in chiave letteraria di una passione politica

che ha caratterizzato la sua formazione, notevolissime curiosità

e spregiudicatezza intellettuale.

Una lettura insomma interessante e una sfida per chi, contemporaneamente,

sogna universi altri rispetto all'esistente e opera con l'obiettivo

di facilitarne la nascita.

Cosimo Scarinzi

|