dossier Piazza

Fontana & dintorni

9. Il coinvolgimento degli apparati statali

Freda e Ventura sono stati riconosciuti colpevoli per la strage

di Piazza Fontana quando ormai non potevano più essere

processati perché già assolti in via definitiva.

Nel 1979 erano stati condannati all'ergastolo, ma le sentenze

successive ribaltarono il verdetto. Nel 1987 la Corte di Cassazione

confermò definitivamente la loro assoluzione per insufficienza

di prove. Furono invece condannati con sentenza definitiva per

ventidue attentati dinamitardi compiuti prima del 12 dicembre

1969.

Quei giovani fascisti erano consapevoli di scrivere una della

pagine più tragiche della storia italiana del dopoguerra?

Il sangue, i feriti e i morti servivano a creare terrore, paura,

far nascere la psicosi della bomba, incolpare l'estrema sinistra,

per imporre uno spostamento a destra degli equilibri politici.

La creazione di un clima politico e sociale infuocato doveva

spingere la media e piccola borghesia e le classi dirigenti,

spaventate dalle enormi mobilitazioni operaie e studentesche,

a invocare una soluzione forte.

A Roma, per il 14 dicembre 1969, era stata indetta dal Msi

una mobilitazione contro la «barbarie comunista»

e per un nuovo governo dal pugno di ferro, fermo e autoritario.

Doveva essere una sorta di «parata della vittoria»

a cui erano stati invitati tutti i gruppi di estrema destra,

ordinovisti compresi. Ma, per motivi di ordine pubblico, le

autorità vietarono la manifestazione.

Poco dopo la strage, nel tardo pomeriggio, il presidente della

Repubblica Giuseppe Saragat convocò i ministri e il comandante

dei carabinieri per discutere l'opportunità di proclamare

lo stato di emergenza. Presidente del consiglio era Mariano

Rumor, che guidava un governo monocolore democristiano; vicepresidente

era Paolo Emilio Taviani; ministro degli Interni era Francesco

Restivo; della Difesa Luigi Gui; ministro degli Esteri Aldo

Moro, che quel giorno si trovava a Parigi per la riunione del

consiglio d'Europa.

Proprio in questa riunione dei ministri dei vari Paesi europei,

si doveva discutere la permanenza della Grecia all'interno di

tale Consiglio.

Il dittatore greco Georgios Papadopulos in quella mattinata

diffuse un comunicato dal tono profetico: «Stiano attenti

quelli che ci vogliono espellere, perché la democrazia

è in pericolo anche nei loro Paesi. Si mettano all'altezza

delle circostanze e affrontino quello che deve essere affrontato:

una dura forza sovversiva, l'anarchia». Sembrava un avvertimento

ai governi che volevano la Grecia fuori dal Consiglio Europeo,

tra cui l'Italia.

Comunque Rumor non attuò lo stato di emergenza. Forse

fu indotto a desistere dalla reazione straordinariamente composta

agli attentati di dicembre: il clima di sostegno che si era

creato, l'imponente mobilitazioni degli studenti, dei sindacati

e dei singoli cittadini che avevano affollato Piazza del Duomo

per portare solidarietà ai familiari delle vittime, in

un clima di rispettoso silenzio. Digilio ha affermato che il

capitano Carret, funzionario della Cia, gli aveva confidato

che il piano era fallito proprio per i tentennamenti di Rumor.

Forse alla base della retromarcia ci fu un accordo: impunità

per i colpevoli in cambio della mancata proclamazione dello

stato d'emergenza.

Oppure, tesi più plausibile, i ministri e il capo del

governo che erano a conoscenza di alcuni nomi dei responsabili,

hanno preferito il silenzio per non svelare il coinvolgimento

degli apparati statali nell'atto terroristico.

Non vi sono indizi che coinvolgano i governanti all'interno

del piano eversivo, ma sicuramente alcuni di loro hanno contribuito

a rallentare la strada verso la verità.

dossier Piazza Fontana & dintorni

10. Conclusione

Nell'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura persero

la vita:

Giovanni Arnoldi, 42 anni, da Magherno;

Giulio China, 57 anni, da Novara;

Eugenio Corsini, 71 anni, da Milano;

Pietro Dendena, 45 anni, da Lodi;

Carlo Gaiani, 57 anni, da Milano;

Carlo Garavaglia, 67 anni, da Corsico;

Paolo Gerli, 77 anni, da San Donato Milanese;

Luigi Meloni, 57 anni, da Corsico;

Gerolamo Papetti, 79 anni, da Rho, morì la mattina del

sabato al Fatebenefratelli;

Mario Pasi, 50 anni, da Milano;

Carlo Luigi Perego, 74 anni, da Usmate Velate;

Oreste Sangalli, 49 anni, da Milano;

Carlo Silva, 71 anni, da Milano;

Attilio Valè, 52 anni, da Moirano di Noviglio, deceduto

la sera della strage al Fatebenefratelli;

A causa delle gravi ferite riportate, il 25 dicembre morì

Angelo Scaglia, 61 anni, da Abbiategrasso e il 2 gennaio 1970

morì Calogero Galatioto, 71 anni, da Milano.

Oltre dodici anni dopo, sempre a causa delle lesioni riportate

quel 12 dicembre, morì Vittorio Mocchi, che nel 1969

aveva trentatré anni.

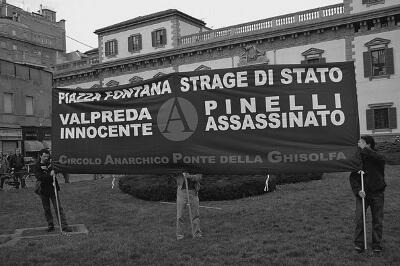

Durante la commemorazione milanese dei quarant'anni della strage

Aglaia Zanetti, familiare di una delle vittime, ha letto i nomi

dei morti del 12 dicembre, aggiungendo in coda alla lista quello

di Giuseppe Pinelli.

Anche se i parenti delle vittime non possono più avere

giustizia in un'aula di tribunale, mi sembra doveroso che le

persone non lascino cadere nel vuoto del silenzio una barbarie

che abbiamo subìto tutti. Perché quelle bombe

non hanno fatto distinzioni, hanno estratto dal mazzo la vita

di cittadini comuni; nella banca milanese, nella sala d'aspetto

di seconda classe della stazione di Bologna o in piazza a Brescia

poteva esserci chiunque: potevamo esserci noi. Ecco perché

non si deve dimenticare.

Camilla Galbiati

Camilla Galbiati

|