letture

Vino e ribelli in terra d'Apua

di Franco Bertolucci

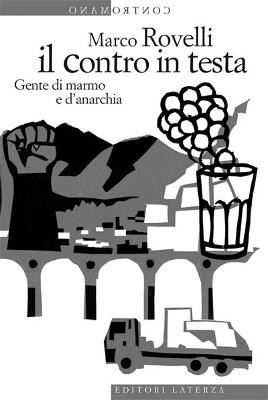

È uscito di recente l'ultimo libro

dello scrittore toscano Marco Rovelli, dedicato alla sua terra

d'origine, la provincia di Massa e Carrara. Ce ne parla il direttore

scientifico della Biblioteca Franco Serantini.

«Ho

odiato la mia terra come si odia una madre secca e muta, una

landa sterile e infeconda, un vuoto inabitabile e senza contorni.

L'ho odiata perché mi appariva come un magma informe,

impasto senza lievito. L'ho odiata perché non ne trovavo

l'anima. L'ho odiata perché, man mano che mi conoscevo,

temevo che non sarei stato altro da lei». Così

inizia il viaggio autobiografico di Marco Rovelli, scrittore,

musicista e insegnante di terra d'Apua, nato ai piedi di quelle

montagne che, come scrive, ospitano i «visionari». «Ho

odiato la mia terra come si odia una madre secca e muta, una

landa sterile e infeconda, un vuoto inabitabile e senza contorni.

L'ho odiata perché mi appariva come un magma informe,

impasto senza lievito. L'ho odiata perché non ne trovavo

l'anima. L'ho odiata perché, man mano che mi conoscevo,

temevo che non sarei stato altro da lei». Così

inizia il viaggio autobiografico di Marco Rovelli, scrittore,

musicista e insegnante di terra d'Apua, nato ai piedi di quelle

montagne che, come scrive, ospitano i «visionari».

Con una scrittura piana e vivace, Rovelli ci trascina in un

viaggio personale nelle viscere di una terra fatta di donne,

uomini e ribelli, tra leggende, mito e storia, di cui oramai

rimane solo una flebile traccia.

Rovelli nasce nell'anno successivo al Sessantotto studentesco:

il 1969 fu caratterizzato dalla grande contestazione operaia

– anno terribilis, che si chiuderà con la

strage di stato di Piazza Fontana e il “suicidio”

dell'innocente Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico, volato

giù dal quarto piano della Questura di Milano –.

Rovelli cresce culturalmente e politicamente negli anni '80,

l'epoca dell'ascesa di Craxi e dell'incubazione del berlusconismo.

Sono gli anni della deindustrializzazione, che per la provincia

apuana significa la dismissione delle fabbriche storiche di

tutta l'area del piano che va da Avenza a Massa, un'area nata

sotto il fascismo come risposta negli anni '30 alla grande crisi

del commercio del marmo.

È in questo scenario che Rovelli si imbatte nella leggenda

e nel mito delle genti ribelli di queste terre. L'incontro avviene

progressivamente con la scoperta dei luoghi, degli spazi e delle

montagne che sovrastano l'intero territorio. I luoghi sono le

piazze e le strade di due città rivali ma vicine, Carrara

e Massa, con le loro diverse origini, i loro monumenti e le

loro lapidi. Queste città, pur con le loro diversità

storiche, urbanistiche e delle loro genti, nonostante tutto

sono unite da un indissolubile destino comune.

Massa, politicamente moderata, è una città influenzata

dal suo ruolo amministrativo e istituzionale, ed esprime sul

piano sociale un riformismo gradualistico.

L'Oro

bianco e il vino di Candia L'Oro

bianco e il vino di Candia

Carrara è invece la città del marmo, dai forti

contrasti sociali che contrappongono la borghesia industriale

a un proletariato forgiato dal duro lavoro dell'estrazione dell'“oro

bianco” e istintivamente ribelle. La città è

ancora oggi attraversata spesso dalle ritualità laiche

e libertarie dei cortei del primo maggio che bene testimoniano

lo spirito e la fede delle sue genti agli ideali antiautoritari.

Un approccio istintivo all'anarchismo con alcune venature mistiche,

dove spesso l'adesione agli ideali libertari è vissuta

come una “religione laica”.

In mezzo a queste due realtà c'è poi Forno, un

borgo che rappresenta l'anello di congiunzione tra la tradizione

politica moderata della prima e il ribellismo della seconda.

Gli spazi per eccellenza dove si tramanda la memoria di questi

territori sono le osterie con i loro personaggi verghiani, che

si affrontano, con duelli di parole e pensieri, sbicchierando

il profumato vino di Candia.

Le montagne che fanno da spettacolare palcoscenico a entrambe

le città sono gli incredibili e affascinanti bacini marmiferi

delle Alpi Apuane – definite da Rovelli «montagne

resistenti».

L'impatto con questo mondo permette a Rovelli di conoscere e

raccontare la sua storia rovesciata – quella con l'esse

minuscola – della società locale, la storia dei

“vinti”, dei subalterni, dei “senza volto”,

e delle loro utopie, delle loro contraddizioni, della loro caparbietà,

in specie per i carrarini – dura come il marmo –

che ne caratterizza lo spirito «insuscettibile di ravvedimento».

Racconta Silvano, uno dei personaggi che Rovelli incontra in

osteria, della «differenza ontologica» tra la gente

di Massa e quella di Carrara: «Il massese è molle.

È rimasto sempre un contadino, servile. Il carrarino

no, il carrarino non si piega, è fiero, schiena dritta.

Ha il contro in testa il carrarino».

«E che significa?».

«Per spaccare il marmo devi capire qual è la linea

giusta, il suo verso. Se la segui, tagliarlo è facile.

Se invece provi a tagliarlo diciamo al contrario, se vai contro

il verso, non ci riesci: non c'è verso, proprio. E quello

si chiama contro.

Ecco, i carrarini hanno il contro in testa, sono duri, resistono,

e non c'è verso di scalfirli. Non c'è il verso,

proprio».

Fantasmi di un passato remoto, che a volte riappaiono nell'oscurità

delle fiaschetterie che raccontano di donne e uomini i cui nomi

– Taro, Ciac, Pedro, Franca, Evaristo, Ometto, Conte Giò,

Rina, Ovidio Pegollo e tanti altri – sembrano usciti da

un film di Fellini, ai più non dicono niente ma in quei

luoghi sono una parte attiva della memoria orale collettiva.

Custodi di un tempo e di una storia che l'oblio tende a cancellare

e a volte esse stessi vittime di un mito – quello della

città “anarchica” per eccellenza –

che tende a fagocitare la storia stessa del movimento libertario.

Come dice l'autore del libro «il selciato di Carrara è

ingombro di memoria».

Dalle conversazioni e dalle sbicchierate in osteria escono altri

nomi come quello di Alberto Meschi, Galileo Palla, Gino Lucetti,

Pietro Gori, Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, Ugo del Papa ecc.

e momenti di storia collettiva come i Moti di Carrara del 1894;

la rivolta delle donne di Piazza delle Erbe contro gli occupanti

nazi-fascisti del 1944 e le incredibili vicende del movimento

resistenziale apuano; le manifestazioni di Lotta continua –

il ricordo della presenza di Adriano Sofri a Massa – dei

primi anni Settanta; la dura agitazione contro la Farmoplant

– industria chimica della “morte” –

degli anni Ottanta; le rivendicazioni dei Cobas del marmo –

guidati da Giovanni Pedrazzi detto «Pedro» –

sull'uso civico degli agri marmiferi negli anni Novanta del

secolo scorso (un bene comune delle comunità locali espropriato

dalla borghesia industriale nel XIX secolo).

Infine, altri personaggi animano questo racconto, con storie

diverse come quella di Gogliardo Fiaschi, dei compagni del Circolo

Bruno Filippi, fino alla vicenda di Ovidio Bompressi. È

bene precisare che questo non vuol essere un libro di storia.

Il racconto si alimenta delle storie biografiche di alcuni ribelli,

che per vari motivi hanno attraversato l'immaginazione e il

cuore di Rovelli. Queste vicende sono un approccio personale

e letterario a una storia, quella del movimento anarchico della

zona, che è assai ben più complessa, articolata

e ricca di personaggi.

Uno

sguardo al passato Uno

sguardo al passato

La lettura delle pagine di questo libro che, a volte, risente

positivamente anche di un taglio antropologico, ci immerge altresì

nella particolare cultura del lavoro di queste terre, sui mille

mestieri che animano l'antica estrazione del marmo. Un mondo

anch'esso in via di estinzione a causa dell'insensato e selvaggio

industrialismo che, oltre a far scomparire il lavoratore di

mestiere, ha ridotto queste bellissime montagne in un groviera

con mille problemi ambientali.

Un libro per la memoria perché, dice Rovelli, in «assenza

di futuro non restava che rivolgersi al passato», alla

ricerca di quel «conduttore elettrico» che ha contribuito

a illuminare la storia sociale e politica di questa terra. Racconti

nel racconto, quasi generazionale, di una generazione «orfana»

dei «padri dell'anarchia e dell'utopia» che non

sa darsi pace dell'inevitabile avanzare delle acque del fiume

mitologico Lete che ogni memoria distrugge. Un processo che

porta Rovelli a domandarsi «dove sono finiti tutti quei

ribelli» e «dove sono finiti quei sogni?».

Risposte non ce ne sono, questa non è più l'epoca

delle grandi certezze delle ideologie e poi questo è

un racconto, non un libro di sociologia o di filosofia politica

ed è giusto che il lettore provi da solo a immaginare

e sognare le proprie risposte a una crisi epocale che attraversa

l'intera società come, inevitabilmente, anche l'anarchismo

contemporaneo e che angoscia anche l'autore di questo libro.

Rovelli chiude il proprio racconto lasciando aperta una finestra

sul futuro, quando descrive la lotta di un gruppo di migranti

nel Duomo di Carrara, di cui egli stesso è partecipe:

«Ecco, qui, nel centro della città, dove ci sono

lavoratori senza diritti che li rivendicano, è qui che

io ritrovo finalmente lo spirito di una terra che non sentivo

più mia. È qui che trovo la resistenza viva, vibrante,

gioiosa, piena di speranza, che guarda all'avvenire. È

qui che i fantasmi smettono di essere tali, e tornano a essere

lo spirito di corpi che agiscono e costruiscono un mondo».

Franco Bertolucci

Franco Bertolucci

Ecco qualche stralcio dal libro di Marco

Rovelli

“Differenze ontologiche”

All'osteria mi insegnarono il brindisi alla carrarina. Perché

questa è un'osteria della campagna massese, sì,

ma sta appena sotto le colline del Candia, e il Candia richiama

anche i carrarini. Uno di loro mi ha preso per un braccio una

sera che si cantava, “Vieni qui che ti offro un bicchiere”,

e tu mica puoi dirgli che ce l'hai già sul tavolo e ne

hai bevuto anche tanto, è buona educazione accettare.

Beve, e alza il bicchiere, anzi il bicierin, il “goccio

di vino” che si può scolare tutto d'un fiato. Brinda,

e quel brindisi somiglia molto a un rito. Si leva il bicierin

in alto, lo si fa digradare verso terra, poi lo si porta a sinistra

e infine a destra: un segno della croce, insomma, e l'importante

è che l'occhio non perda mai di vista il vino. Si salmodia

nel gesto apotropaico: “ciar i è ciar – muss'lin

a ni né – te 'n t'l vo – te nemanc –

al bev me” (chiaro è chiaro – moscerini non

ce n'è – te non lo vuoi – te neanche –

lo bevo io). Va da sé che si pronuncia l'ultimo verso

levando il bicierin alla bocca per assimilare il Verbo.

“Sai qual'è la frase migliore per definire il carrarino?

Il contro in testa”.

Silvano veniva di tanto in tanto all'osteria, e mi diceva della

differenza ontologica tra massese e carrarese.

“Il massese è molle. È rimasto sempre un

contadino, servile. Il carrarino no, il carrarino non si piega,

è fiero, schiena dritta. Ha il contro in testa il carrarino.”

“E che significa?”

“Per spaccare il marmo devi capire qual è la linea

giusta, il suo verso. Se la segui, tagliarlo è facile.

Se invece provi a tagliarlo diciamo al contrario, se vai contro

il verso, non ci riesci: non c'è verso, proprio. E quello

si chiama contro.

Ecco, i carrarini hanno il contro in testa, sono duri, resistono,

e non c'è verso di scalfirli. Non c'è il verso,

proprio.”

Il marmo è come la vita, morbido al verso e duro al contro.

“Solo che avere il contro in testa non è facile.

È un bel fardello da portare. Che se ti trovi in periodi

di piena va bene, sei un ribelle, ti unisci con gli altri e

allora guai a chi vi tocca. Se Carrara è terra di anarchici

ci sarà un motivo no? Ma in tempi di secca, quando nessuno

ha speranze di trasformare questo mondo, allora avere il contro

di testa non è bello, vai contro il tuo vicino, il tuo

compagno, il tuo amico. Tutti a parlar male dell'altro, a farsi

guerra l'un con l'altro. Non è bello.”

Silvano alzò il bicchiere e se lo scolò d'un sorso.

Niente brindisi. “È un mondaccio questo. E mi sto

stufando di questa terra.”

***

Piazza Gino Lucetti

Silvano l'ho incontrato di nuovo dopo alcuni anni, tra le bandiere

nere e rosse alla fine del corteo del primo maggio anarchico

a Carrara. Un corteo di canti, una ritualità antica,

corone di fiori rossi alle lapidi. Tante. Troppe, visto che

dietro ognuna di quelle lapidi c'è una vittima da ricordare.

Le vittime dei moti del 1894 alla caserma Dogali, Giordano Bruno

in piazza del Duomo, Alberto Meschi storico sindacalista d'inizio

novecento, e per finire i morti alle cave e Francisco Ferrer

educatore anarchico, le due lapidi che stanno nella piazza dove

arriva il corteo. La piazza ufficialmente si chiama piazza Alberica

– dal duca Alberico I dei Cybo Malaspina, il sovrano che

la volle nel Seicento –, ma per gli anarchici continua

a essere piazza Gino Lucetti, l'anarchico che attentò

a Mussolini e per un soffio lo mancò, in un tragico impeto

di sfortuna: la bomba rimbalzò sul tetto della macchina

del Testa di Morto, esplodendo solo toccando terra e ferendo

sei persone plaudenti. Lucetti venne condannato all'ergastolo.

Nel 1943, all'arrivo degli alleati, Lucetti fu liberato dal

carcere di Santo Stefano, una delle isole ponziane, ma riuscì

a vivere libero solo per pochi giorni: arrivato a Ischia, il

17 settembre morì sotto un bombardamento aereo tedesco.

A Lucetti venne dedicato il battaglione partigiano libertario

sui monti apuani, a lui venne dedicata la piazza, che nel 1960

tornò all'antica denominazione per gli stradari ufficiali.

Non per gli anarchici però, che nei loro manifesti di

convocazione della giornata continuano a scrivere “piazza

Gino Lucetti”.

[...]

“Anche le pietre sono anarchiche”

A percorrere la strada della Foce – una strada in collina

con i boschi che di tanto in bruciano, tra piccole cave e case

sparse – mi sono sforzato di vedere il fantasma che ha

segnato l'immaginario di questa terra: quello delle plebi in

sommossa durante i moti del 1894, alla cui lapide sulla caserma

Dogali si mette la corona di fiori il primo maggio.

Mi è sempre piaciuta questa storia. Sui manuali dei licei

c'è scritto moti di Lunigiana, perché ancora nell'ottocento

Lunigiana comprendeva Massa e Carrara (mentre oggi si intende

unicamente l'entroterra, da Aulla a Pontremoli, che con le due

città di costa non ha molto a che spartire). Furono,

in realtà, moti di Carrara e, in sottordine, di Massa.

Era sulla strada della Foce che una delle bande degli insorti

aveva eretto la prima rudimentale barricata, fermando due carri

trainati da buoi, carichi di blocchi di marmo, e mettendoli

di traverso. Era il 13 gennaio, e l'insurrezione carrarina avrebbe

contagiato l'Italia, i dimostranti ne erano certi. Del resto

in Sicilia il fuoco era già stato appiccato, dai Fasci

Siciliani, e in parecchie altre città a dimostrare erano

grandi folle. La banda che veniva da Ortonovo aveva con sé

una bandiera nera, orlata di rosso, con scritto in caratteri

d'oro: Fascio Operaio. Era la rivoluzione.

“Domani i soldi italiani non hanno più valore perché

deve entrare un nuovo governo”, si diceva in giro. Riportano

le relazioni di polizia che un tale Alessandro Merlini disse

a un tale Andrea Spagnuoli, il quale stava andando a trovare

la fidanzata: “questa sera non si fa l'amore perché

dobbiamo andare a Carrara a fare la dimostrazione”. Quella

dimostrazione a cui l'amore andava sacrificato doveva essere

la scintilla della rivoluzione. Dopo la scintilla della Foce,

si mossero le genti dei paesi di montagna – e non solo

di quella carrarina, anche di quella massese. Ma tutto si risolse

in un massacro. Non riuscì l'effetto sorpresa, le bande

non presero il controllo della città, e quando arrivò

l'esercito la manifestazione delle genti di montagna venne repressa

nel sangue: fucilate sui quattrocento che avanzavano, dieci

morti sul terreno.

A Massa venne instaurato il Tribunale di Guerra, che in tre

mesi comminò 454 condanne per oltre 2500 anni di carcere.

Più del 60 per cento dei condannati erano cavatori. Su

542, 68 erano massesi, in maggioranza dei paesi della montagna.

Galileo Palla, anarchico lunigianese trapiantato a Massa, che

sulla montagna massese aveva predicato il verbo anarchico, ed

era definito nei documenti di polizia “il primo della

lista degli anarchici più pericolosi della Provincia

di Massa Carrara”, ebbe a dire che “in Carrara anche

le pietre sono anarchiche”: ebbene, questo anarchismo

non poteva non spargersi come polvere di marmo su tutto il territorio

circostante.

Lo stesso Palla aveva scritto due anni prima agli anarchici

di Massa, in un momento di crisi politica (pareva ch'essi volessero

appoggiare l'elezione di un deputato): “Sappiate imitare

Carrara, consorella di Massa.” Due città sorelle,

dunque. È questo punto, prima e al di là delle

differenze. Tanto è vero che a innalzare le barricate

sulla Foce era stata quasi certamente una banda di cinquecento

persone scese dalla montagna massese.

“Il contro in testa, Valè, ce l'hanno anche i massesi.

Quelli del piano no, solo qualcuno. Ma quelli della montagna

di sicuro. Più vicini stanno alla montagna, più

hanno il contro in testa. È la montagna a fare resistenza.”

Così aveva detto Carlo all'osteria urlando a Silvano.

Poi aveva tirato l'ultima bestemmia e se n'era andato a casa.

“Sì”, aveva borbottato Silvano come se Carlo

ci fosse ancora, “ma i fascisti son sempre stati tutti

massesi”. E si era ripreso l'ultima bestemmia, che spettava

a lui.

[...]

Bandiere

C'è tutto questo sovraccarico di sensi e di emozioni

in gioco, in questa terra, sensi ed emozioni che traboccano

e ci fanno figurare una realtà diversa da quella che

in realtà è. Accadde a José Seves, lo storico

leader degli Inti-Illimani, quando sbarcò a Carrara per

un concerto. Appena fuori dall'autostrada, appesi ai pali dei

cartelloni pubblicitari, c'erano due enormi bandiere rossonere,

il vento le faceva sventolare, era come se un'icona si palesasse

per come la si è sempre figurata: “Carrara, sì!”,

esclamò felice e tonitruante José, “la patria

dell'anarchia!”. Un istante dopo, la sua voce fu sommersa

dai clacson di un corteo di auto, tutte imbandierate di rossonero:

e fu facile accorgersi che non era per il trionfo della rivoluzione

anarchica, ma per la vittoria dello scudetto del Milan.

Marco Rovelli

Marco Rovelli

Il contro in testa

gente di marmo e d'anarchia

Marco Rovelli

L'Apuania – Massa e Carrara – è sempre

stata terra di ribelli, anarchici, partigiani, sovversivi.

Terra di confine, terra di margine: e nei suoi margini

si articola questa storia, tra osterie, montagne, cave

di marmo, boschi e pastori, alla ricerca delle testimonianze

di quel passato ribelle, per vedere quanto è

ancora presente, e per vedere se c'è un avvenire.

Quegli “uomini che non ci sono più”

hanno ancora qualcosa da insegnarci? Possono ancora

parlarci? Sono solo fantasmi dissolti in una mitologia

passata o le loro tracce possono essere ancora seguite?

Un intreccio di storie visionarie, con percorsi eccentrici:

dal Taro, ultimo partigiano anarchico che custodisce

il circolo dei libertari a Ovidio Pegollo, fondatore

con Sofri di Potere Operaio, embrione di Lotta Continua.

E poi cavatori, pastori, veggenti, operai. E tanto vino,

visto che la narrazione si articola attorno ai tavoli

delle tante osterie.

In una terra che dagli anni ottanta pare aver smarrito

la propria identità, presa nella morsa di una

crisi economica, ambientale, culturale, che ha di fatto

anticipato un processo più generale che ha riguardato

l'intero paese, l'autore si fa voce narrante alla ricerca

di storie, voci che s'infilano una dietro l'altra per

restituire la verità di una storia che possa

essere ancora viva e vibrante.

Marco Rovelli

Il contro in testa: gente

di marmo e d'anarchia

Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 144, €

14,00.

|

|