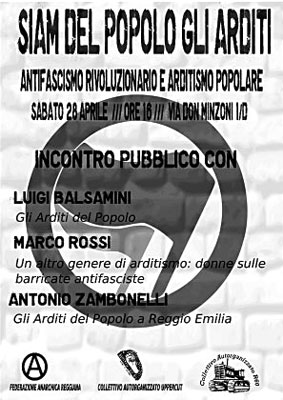

| antifascismo

Un altro genere di arditismo

di Marco Rossi

Gli Arditi del Popolo?

Un'esperienza storica molto interessante, di cui ci siamo

occupati anche recentemente.

Questa volta parliamo delle donne sulle barricate antifasciste.

I fascisti sanno di nulla rischiare…

e sono tanto più feroci quanto

più sono vili;

e tanto più vili quanto più si accorgono

che gli attaccati minacciano di risorgere.

(Virgilia D'Andrea)

È alquanto noto l'atto

di nascita del movimento fascista, con la riunione in Piazza

S. Sepolcro a Milano il 23 marzo 1919. Tra i circa centoventi

partecipanti, di eterogenea provenienza politica, venne

segnalata la presenza di appena nove donne, ma nonostante

questo nel Programma dei Fasci di combattimento fu inserito

l'obiettivo del suffragio universale “anche per le

donne” (1).

In realtà, tale attenzione nei confronti di potenziali elettrici,

si ridusse alla fondazione, pressoché simbolica, dei Fasci

femminili e quando questi accennarono ad assumere caratteri

autonomi furono sciolti d'autorità dal Comitato centrale

dei Fasci. La stessa Ines Donati, poi celebrata come indomita

avanguardista del primo fascismo, fu mal sopportata dai

dirigenti maschi a causa della sua irrequietezza. Inoltre

il fascismo avrebbe al contrario propagandato e imposto,

al fine di penetrare nel mondo del lavoro e raccogliere

consensi operai, il licenziamento della manodopera femminile

nelle fabbriche e negli uffici per risolvere il problema

della disoccupazione a favore degli ex-combattenti e dei

proletari di sesso maschile.

Una volta al potere venne pure rinnegata la promessa del

suffragio; infatti, il 14 novembre 1922, Mussolini dichiarò

al «Journal» di Parigi: “Non darò il voto alle donne.

È inutile. In Germania e in Inghilterra le elettrici votano

per gli uomini”. Nel 1923, di conseguenza, venne riconosciuto

tale diritto in modo così limitato da apparire farsesco:

le donne facenti parte delle categorie “prescelte”

furono poco più di un milione, su oltre 12 milioni, e potevano

recarsi alle urne solo nelle consultazioni amministrative

(2).

In seguito, Mussolini avrebbe connotato il regime in senso

pesantemente familista e sessista tanto che, nel 1933, «Critica

Fascista» avrebbe sentenziato “Resta provato essere

il femminismo esagerato nient'altro che del chiaro e preciso

antifascismo”.

Ma tornando agli esordi va sottolineato che il vero volto

del fascismo “diciannovista” si palesò subito

nella sua essenza controrivoluzionaria, antiproletaria ed

anche maschilista: basti ricordare che la prima vittima

della violenza “tricolorata” fu un'operaia sovversiva,

di nome Teresa Galli, in quello che lo stesso Mussolini

ebbe a definire come “il primo episodio della guerra

civile”.

Le Ardite Rosse di Trieste

Le Ardite Rosse di Trieste

A Milano, il 13 aprile 1919, durante una manifestazione

socialista, a seguito dell'intervento della polizia si erano

verificati gravi disordini in via Corsieri culminati con

l'uccisione di un dimostrante e il ferimento di molti altri.

Due giorni dopo, i socialisti e la Camera del Lavoro proclamarono

uno sciopero generale tenendo un nuovo, imponente, comizio

all'Arena per protestare contro la repressione poliziesca.

Alle ore 16 circa, come ebbe a ricostruire Gaetano Salvemini:

“Dopo che il comizio socialista si era sciolto, una

parte della folla che ostentava bandiere rosse e nere e

ritratti di Lenin e dell'anarchico Malatesta, si mise in

marcia verso il centro della città. È chiaro che gli spartachisti

e gli anarchici si erano messi d'accordo per organizzare

una dimostrazione senza il concorso dei socialisti di destra

e dei massimalisti”. Prima che il corteo, non-autorizzato

e “incordonato” per quattro, raggiungesse Piazza

Duomo venne attaccato tra via Mercanti e via Dante.

Gli aggressori erano circa 3-400 tra arditi-futuristi (una

quarantina), ufficiali studenti del Politecnico oltre ad

aderenti alle varie associazioni tricolori; dopo essersi

riuniti presso la redazione de «Il Popolo d'Italia» in via

Paolo da Cannobio armandosi di mazze ferrate, pugnali, pistole

e bombe a mano, sotto la guida di Vecchi e Marinetti affluirono

verso il centro cercando lo scontro, non impedito dai carabinieri

e dai militari in servizio d'ordine pubblico. In questo

frangente, oltre a vari feriti, rimase uccisa la diciannovenne

Teresa Galli. Alle 17,30 circa dal teatro degli incidenti

il gruppo in cui dominava il grigioverde anche se ingrossato

da borghesi esaltati, con a capo Vecchi e altri ex-ufficiali

si diresse alla sede del quotidiano socialista in via San

Damiano assaltandola. Dalle finestre della redazione si

rispose con rivoltellate; ma la difesa durò poco e, penetrati

nella sede del giornale, gli attaccanti distrussero e incendiarono

tutto. Alla fine della drammatica giornata il bilancio fu

di quattro morti (la giovane operaia, un soldato di guardia

e due socialisti, Pietro Bagni e Giuseppe Lucioni) e di

trentanove feriti.

Da allora sino alla Marcia su Roma, nel corso delle sue

spedizioni punitive, il fascismo uccise non meno di quaranta

donne che, in vario modo, si erano opposte agli squadristi

oppure rimaste vittime occasionali delle loro pratiche terroristiche.

Si tratta senz'altro di un capitolo ancora tutto da scrivere,

ma di cui si possono individuare alcune tracce interessanti,

anche se i rapporti di polizia e le stesse memorie antifasciste,

comunque redatte da uomini, hanno finito per oscurare o

minimizzare questa resistenza sommersa (3).

Semisconosciuto, ad esempio, il raggruppamento delle Ardite

rosse, segnalato dagli organi di polizia a Trieste come

struttura “al femminile” collaterale a quella

dei più noti Arditi rossi e consistente in una ventina di

aderenti socialcomuniste (4).

Questa esperienza, per quanto limitata, assume comunque

il valore dell'eccezione in un panorama declinato al maschile

in modo quasi totale, se si eccettua la presenza di alcune

donne, rilevata in un registro sequestrato dalla polizia

a Torino, nell'elenco nominativo degli aderenti alla locale

sezione degli Arditi del Popolo.

Circostanza questa del tutto insolita se si considera che

l'organizzazione ardito-popolare non prevedeva l'inquadramento

per le donne, per questo appare non meno significativo il

fatto che il 15 ottobre 1922 a Roma, l'anarchica Elena Melli

sostituì Errico Malatesta, indisposto per motivi di salute,

in occasione di un'assemblea degli Arditi del Popolo del

quartiere S. Lorenzo.

I fascisti, da parte loro, pur avendo nella struttura del

partito una componente femminile, mostrarono stupore ogni

volta che si trovarono di fronte delle nemiche invece che

dei nemici. Uno squadrista napoletano, nel suo diario, annotò

turbato: “accorsero dalla strada le donne armate di

sassi, e gridando come ossesse si scagliarono contro di

noi. Stranissime donne. Sembravano arpie” (5).

Non più madri accoglienti, ma donne disumanizzate e senza

pietà, come quella sovversiva che, secondo il martirologio

fascista, nel maggio 1921 a Soave Mantovano avrebbe finito

uno squadrista “spaccandogli il cranio con un randello”

o come la popolana che, nel luglio 1921 a Sarzana, avrebbe

infierito con un forcone su un fascista ferito.

Anche

le donne socialiste Anche

le donne socialiste

Per la loro opposizione al fascismo molte donne subirono

la punizione dell'olio di ricino, come riportato da E. Lussu,

od altre umiliazioni quali il viso sporcato col nerofumo;

ma in numerosi casi costò loro la morte ed anche peggio

(6).

Tra il 1919 e il 1922 si verificarono situazioni che videro

le antifasciste non soltanto vittime ma anche protagoniste

degli scontri, in quanto militanti delle organizzazioni

di sinistra o del movimento fiumano, ma soprattutto quali

appartenenti alle classi popolari come Alba Bartolini, una

giovane donna arrestata e processata per aver preso parte

alla Rivolta di Ancona nel 1920 o quella “anonima

ragazza di diciassette anni” che, nell'agosto 1922

a Parma, “tenendo levata in alto una scure e agitandola”

da una finestra aveva gridato ai compagni delle barricate

“Se vengono, io sono pronta!” (7).

Le donne socialiste, ad esempio, si dimostrarono più lucide

e decise dei loro dirigenti, al punto da contestarne la

linea rinunciataria; in un articolo redazionale comparso

sul giornale «La Difesa delle Lavoratrici» del 30 luglio

1921 veniva sostenuto che “la ‘resistenza passiva'

da parte del proletariato non ha fatto altro che imbaldanzire

i nemici e creare, colla complicità del Governo, innumerevoli

vittime”.

A Bologna, tra il 1921 e il '22, si verificano almeno due

episodi in cui gli squadristi ebbero la peggio; un gruppo

di donne bastonò un fascista e in un altro “numerose

donne” misero in fuga due squadristi che stavano diffondendo

«L'Assalto».

Nell'aprile del 1921, la contadina Luisa Bracciali fu uccisa

a revolverate in quanto accusata di aver ferito un fascista

con un forcone durante l'agguato di Foiano della Chiana

(Ar); nel giugno seguente, a S. Vincenzo (Li), l'anarchica

Anita Ristori difese coraggiosamente la bandiera della Lega

femminile, aderente all'USI, durante una spedizione punitiva

fascista.

Altre tracce significative sulla presenza attiva delle donne

nei conflitti del periodo vengono fornite dagli stessi resoconti

fascisti che, quasi con orrore, riferiscono di “streghe”

sovversive e popolane sulle barricate nei conflitti a Sarzana,

Parma, Novara, Roma, Civitavecchia, Bari, Napoli, Livorno,

Firenze, Empoli. In quest'ultima città, nel 1924, tre donne,

tra le quali una quattordicenne, additate come le “Tre

Furie” avrebbero subito un crudele processo inquisitorio

per la loro presunta partecipazione ai disordini del 1921.

A Livorno appare invece eloquente quanto riportato sul giornale

del Fascio cittadino dopo la morte dello squadrista Moriani,

avvenuta nel corso di una spedizione punitiva nel quartiere

proletario di Borgo Cappuccini nel 1921:

“Ed anche qui, come a Empoli come a Foiano, le

donne sono state l'anima del delitto sono state le prime

a dare il segnale dell'attentato, sono state viste armate

di rivoltelle tirare anche esse nel vano di una finestra

o di una porta. Madri? No! Impossibile. Megere abbrutite

nell'alcool nel fumo nel vizio e nella prostituzione”.

(8)

Di analogo tenore le “deduzioni” redatte nel

marzo 1922 dai dirigenti del fascismo livornese, durante

l'inchiesta governativa: “Il sesso femminile del basso

ceto è quanto di peggiore si possa immaginare, per l'odio

sempre nutrito contro le classi sociali più elevate, e quindi

contro tutto ciò che abbia sapore o parvenza di borghesia,

vedi quindi fascisti” (9).

Marco Rossi

Marco Rossi

Note

- I loro nomi erano Regina Terruzzi, Giselda Brebbia,

Luisa Rosalia Dentici, Maria Bianchi, Fernanda Guelfi Pejrani,

Paolina Piolti De' Bianchi, Cornelia Mastrangelo Stefanini,

Ines Norsa Tedeschi, Gina Tozzi, ed alcune di esse erano

note “suffragiste” (Federica FALCHI, L'itinerario

politico di Regina Terruzzi. Dal mazzinianesimo al fascismo,

Milano, Franco Angeli ed., 2008, p. 165).

- Cfr. Aa.Vv., Piccole italiane. Un raggiro durato vent'anni,

Milano, Anabasi, 1994.

- Su “Le assenti” si vedano le considerazioni

di Andrea DILEMMI, Il naso rotto di Paolo Veronese.

Anarchismo e conflittualità sociale a Verona (1887-1928),

Pisa, Bfs, p. 247.

- Si veda il fascicolo di Aurelia Benco nel Casellario Politico

Centrale, ACS., ad nomen: nata nel 1905, “Quantunque

appartenente a stimata e conosciuta famiglia di Trieste,

la Aurelia, nota col soprannome di Frombolo per la

sua indole irrequieta ed attivissima, si è dimostrata fin

dai primi anni insofferente di ogni freno di correzione

domestica ed animata da spinti sentimenti sovversivi […]

intelligente, di buona cultura, amatissima delle letture

avventurose e studiosa di letteratura politica»”;

fin dal 1918 è attiva propagandista tenendo conferenze a

giovani militanti socialisti presso la Camera del Lavoro

di Trieste. Collabora ai giornali comunisti «Il Lavoratore»,

«Avanguardia» e «Compagna». Organizza le squadre delle Ardite

rosse, oltre a dedicarsi con grande impegno al riordinamento

della sezione triestina della Federazione giovanile comunista,

ricoprendo anche incarichi dirigenti nel partito. Verso

le autorità era ritenuta tenere «contegno provocatore» (Ringrazio

Martina Guerrini per la segnalazione).

- Piero GIRACE, Diario di uno squadrista, Napoli,

Rispoli, 1939, pp. 63-64 (Citato in Mimmo FRANZINELLI, Squadristi,

Milano, Mondadori, 2004, p. 49).

- Tra le tante violenze commesse, si sa dello stupro punitivo

di una donna a Rivisindoli nel gennaio 1923 da parte di

una ventina di fascisti e le sevizie compiute su un'altra

a Lendinara (Carlo MATTEOTTI, Il volto economico della

dittatura fascista, Milano-Roma, Società Editrice Avanti!,

(1945?), p. 67.

- Guido PICELLI, La rivolta di Parma, «Lo Stato Operaio»,

Parigi, ottobre 1934, p. 757.

- Articolo, firmato L.M., I violenti siamo noi?,

in «A Noi!», 20 maggio 1921.

- Da relazione “di parte”, depositata presso

l'Archivio di Stato di Livorno, riportata in Nicola BADALONI,

Franca PIERONI BORTOLOTTI, Movimento operaio e lotta

politica a Livorno (1900-1926), Roma, Editori

| Donne uccise per mano

fascista 1919-’22

1919

15 aprile, Milano. Teresa Galli, operaia, sovversiva.

15 giugno, Bologna. Geltrude Grassi, bracciante socialista,

uccisa da squadristi nazionalisti.

13 luglio, Trieste. Nell'incendio dell'Hotel Balkan

muore la giovane figlia di Hugen Roblek.

1920

9 settembre, Trieste. Angela Cremese, uccisa durante

funerale del socialista Foragioni.

4 novembre, Comiso (Rg). Uccise, in sparatoria provocata

da nazionalisti, fascisti e guardie regie, l'anziana

signora Corallo e la bambina Nunziata Scipione.

21 novembre, Bologna. Nell'attacco fascista a Palazzo

d'Accursio, resta uccisa la socialista Carolina Zecchi.

1921

23 febbraio, Minervino Murge (Ba). Uccisa una donna

in sparatoria contro la folla.

8 marzo, Pieve di Cento (Fe). Angelina Toni, lavoratrice,

uccisa a rivoltellate.

18 marzo, Venezia. Luisa Cicogna, passante, uccisa

in sparatoria.

20 marzo, Greco Milanese (Mi). Durante spedizione

punitiva resta uccisa una popolana.

22 marzo, Ceretto (Pv). Maria Monchetti, uccisa in

sparatoria durante spedizione punitiva.

6 aprile, Minerbio (Bo). Giuseppina Pilati, uccisa

da colpo di pistola durante spedizione punitiva.

18 aprile, Foiano della Chiana (Ar). Luisa Bracciali,

contadina, uccisa per rappresaglia.

20 aprile, Acqui (Al). Angela Casagrande, casalinga,

colpita da arma da fuoco nel corso di aggressione

a comizio comunista.

15 maggio, Berceto (Pr). Palmira Magri, trentenne

antifascista.

15 maggio, Cerignola (Fg). Maria Russo, uccisa assieme

ai due figli militanti di sinistra.

21 maggio, Parma. Angela Martegani, lavoratrice.

22 maggio, Sant'Agata Bolognese (Bo). Uccisa la madre

del consigliere socialista Adriano Guiduzzi durante

spedizione punitiva.

26 maggio, S. Agata Bolognese (Bo). Agata Pizzi, madre

di Adriano Guiduzzi, uccisa durante spedizione punitiva.

2 giugno, Carrara. Uccisa la madre del socialista

Renato Lazzeri, assassinato anch'esso.

10 luglio, Berra (Fe). Uccisa una donna, contadina

e moglie di un socialista, assassinato anch'esso.

1922

2 gennaio, Milano. Primizia Tronetto.

27 febbraio, S. Benedetto Val di Sambro (Bo). Adele

Naldi, madre del socialista Amedeo Barbari, uccisa

durante incursione punitiva.

8 luglio, Gazzo Padovano (Pd). Uccisa la madre di

Francesco Basso, fittavolo socialista, anch'esso assassinato.

17 luglio, Milano. Ida Bolchi, bambina.

24 luglio, Rimini. Olga Rossi, anarchica, uccisa assieme

al compagno durante spedizione punitiva.

6 agosto, Pontelongo (Ve). Assunta Perni, uccisa nel

corso della reazione allo sciopero legalitario.

20 agosto, San Giovanni in Croce (Cr). Giuseppina

Bissolati, uccisa durante spedizione punitiva in una

osteria.

24 ottobre, Napoli. L'anziana Carolina Santini è uccisa

da spari durante sfilata fascista.

28 ottobre, Roma. Nei giorni della Marcia su Roma,

durante gli scontri, vengono uccise due donne.

28 ottobre, Imola. La socialista Fedora Farolfi è

picchiata e ferita mortalmente per rifiuto del saluto

fascista.

30 ottobre, Brescia. Rosa Ardese, uccisa nel corso

di violenze squadriste in città. |

| Leggere gli

arditi

a cura di Paolo Rasconà

Dal lontano 1997, quando vide la luce la prima pubblicazione

di Marco Rossi sugli Arditi del popolo, in una dozzina

d'anni, un numero crescente di studiosi si è interessato

alla breve epopea dell'arditismo popolare, contribuendo

ad aggiungere nuovi tasselli, o evidenziando limiti,

di quella che, già nel 1921, fu la prima lotta allo

squadrismo mussoliniano.

Ponendosi nel filone

che vede l'arditismo popolare in continuità con l'arditismo

da trincea, gli storici che si sono interessati all'argomento

sottolineano il carattere principalmente proletario

dell'organizzazione, espressione di una classe sociale

che, in tutta Italia, veniva duramente attaccata per

le sue conquiste economiche e politiche ottenute in

più di trenta anni di lotte. Oltre alle numerose ricerche

che ricostruiscono a livello locale e territoriale (Parma,

Roma, Sarzana, Civitavecchia, Viterbo...) le vicende

dell'arditismo popolare, queste sono le principali pubblicazioni

riguardanti, a livello nazionale, la nascita e lo sviluppo

degli Arditi del Popolo.

ARDITI, NON GENDARMI! Dalle trincee alle barricate:

arditismo di guerra e arditi del popolo (1917-1922)

di Marco Rossi (BFS edizioni, Pisa, 2011). È il primo

testo sull'arditismo popolare e ne ricostruisce le origini,

iniziando dalla creazione dei reparti d'assalto (sul

finire del primo conflitto mondiale), fino alle barricate

popolari del 1922. Oltre gli eventi che videro protagonisti

gli Arditi del popolo, importanti sono i capitoli dedicati

all'Impresa di Fiume, la festa rivoluzionaria, che segnò

un solco tra arditi filo d'annunziani e fascisti.

ARDITI DEL POPOLO. Argo Secondari e la prima

organizzazione antifascista (1917-1922) di

Eros Francescangeli (Odradrek edizioni, Roma, 2000).

La ricostruzione storiografica degli Arditi del Popolo

è accompagnata da brevi biografie dei protagonisti e,

a volte, dalle ambiguità che li contraddistinsero. Vengono

ricostruiti i rapporti fra gli Arditi del popolo e le

forze politiche di allora, la loro dislocazione territoriale,

la simbologia e gli inni dell'organizzazione, mutuati

dall'appena concluso conflitto mondiale.

GLI ARDITI DEL POPOLO. Dalla guerra alla difesa

del popolo contro le violenze fasciste di Luigi

Balsamini (Galzerano editore, Salerno, 2002). Riprendendo

le principali pubblicazioni sull'arditismo, approfondisce

i rapporti fra Arditi del popolo e le forze politiche

di allora, evidenziando, pur nella sua frammentarietà,

il contributo del movimento anarchico all'organizzazione

popolare.

GLI ARDITI DEL POPOLO. La prima lotta armata

contro il fascismo (1921-1922) di Andrea Staid

(La Fiaccola edizioni, Ragusa, 2010). Concentrandosi

sugli eventi cruciali dell'arditismo popolare fra il

1921 e 1922 si ricompongono i due anni tramite le pubblicazioni

dei giornali anarchici e comunisti del periodo. Si aggiunge

un'importante riflessione sull'argomento: la difficoltà

nel ricostruire la partecipazione femminile alla prima

lotta al fascismo. |

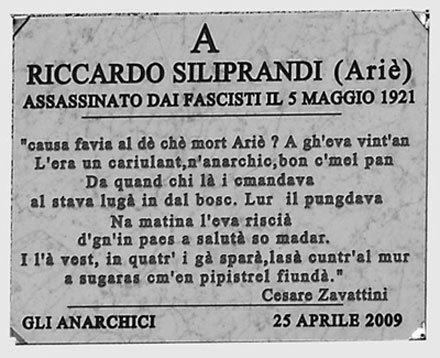

Riccardo Siliprandi ‘Ariè'

Una memoria viva e futura

Il 5 maggio scorso, in occasione del 91° anniversario della

morte di Riccardo Siliprandi, una delle prime vittime del

fascismo in provincia di Reggio Emilia e in Italia, la Federazione

Anarchica Reggiana e la sezione Usi – Unione Sindacale

Italiana – Ait di Reggio Emilia, hanno inaugurato

una targa in sua memoria nel nativo comune di Luzzara.

La targa, in marmo bianco di Carrara, riporta un piccolo

capolavoro letterario scritto in dialetto luzzarese, che

Cesare Zavattini dedicò al compaesano.

A ricordare la figura di questo giovane ardito del popolo,

anarchico, anarco-sindacalista, sono intervenuti numerosi

compagni della Fai e dell'Usi, oltre alle Anpi del territorio,

associazione che ha contribuito all'evento. Un corteo di

oltre cento persone ha così sfilato per il paese reggiano

e ricordato una pagina poco nota del primo antifascismo.

Il fenomeno degli Arditi del popolo infatti è stato spesso

relegato a poche righe sui libri di storia e all'oblio divulgativo,

per l'incapacità dimostratra dai partiti del tempo, poi

incensati dalla Repubblica del 1946, di riconoscere la vera

natura del montante fascismo e l'errore commesso nel condannare

la prima resistenza armata allo squadrismo.

Una storia, quella di Ariè, emblematica che mosse i suoi

passi, fra l ‘altro, partendo dalle tradizioni di

lotta della vicina e combattiva Camera del lavoro di Suzzara

(Mn), associata all'Usi. Con questa manifestazione si è

realizzata dunque una forte iniziativa, con la quale si

è ribadito quanto difendere i valori di tutte le resistenze

al fascismo significhi affermare una memoria collettiva

fondata sulla libertà e la giustizia sociale, contro ogni

forma di autoritarismo, come ha sottolineato il vivace e

documentato intervento di Federico Ferretti della Fai-Usi

Reggiana.

Gli anarchici e gli anarco-sindacalisti pagarono un prezzo

altissimo nella battaglia al fascismo in Italia, in Spagna

e in esilio. Per tutto questo la Fai Reggiana e l'Usi-Ait

continuano a valorizzare le esperienze straordinarie legate

ad una storia ancora attuale.

Federazione Anarchica Reggiana/Unione sindacale

italiana-Ait

Federazione Anarchica Reggiana/Unione sindacale

italiana-Ait

sezione di Reggio Emilia

La Fai Reggiana e l'Unione sindacale italiana-

Ait ringraziano l'Anpi di Luzzara, il presidente dell'Anpi

provinciale Giacomo Notari e i numerosi intervenuti per

la riuscita e partecipata manifestazione antifascista di

sabato 5 maggio 2012 in ricordo di Riccardo Siliprandi.

|

“Cosa

facevo il giorno che è morto Ariè?

Avevo vent'anni./Era un cariolante,/un anarchico,

buono come il pane./

Da quando quelli là comandavano/stava nascosto

nel

bosco./ Loro lo puntavano./

Una mattina aveva rischiato/venendo in paese per/

salutare sua madre./

L'hanno visto, in quattro gli hanno sparato,/lasciato

contro il muro/ a seccarsi/come un pipistrello fiondato.” |

Grazie

a Gemma Bigi per la collaborazione

|