|

riflessioni

Corpi carichi di energia

Corpi carichi di energia L’impostazione

teorica dell’attuale modello economico è basato

sull’idea semplice che aumentando la produzione aumenta

l’occupazione; questa condizione incrementa le disponibilità

economiche della persone che così possono aumentare i

propri consumi e quindi sostenere la produzione.

Questa

ipotesi ha funzionato nei paesi “occidentali” nei

primi 25 anni del secondo dopoguerra quando centinaia di milioni

di persone acquisivano quelle merci che non avevano (lavatrice,

frigorifero, auto, etc). Oggi crescite di tale entità

si riscontrano in quei paesi che, garantendo i massimi profitti

a fronte di forti iniquità sociali ed enormi danni ambientali,

esportano tante di quelle merci da inibire le produzioni locali

e quindi aumentare la povertà dei paesi occidentali.

Un vero boomerang che in tanti avevano anni fa già paventato. Questa

ipotesi ha funzionato nei paesi “occidentali” nei

primi 25 anni del secondo dopoguerra quando centinaia di milioni

di persone acquisivano quelle merci che non avevano (lavatrice,

frigorifero, auto, etc). Oggi crescite di tale entità

si riscontrano in quei paesi che, garantendo i massimi profitti

a fronte di forti iniquità sociali ed enormi danni ambientali,

esportano tante di quelle merci da inibire le produzioni locali

e quindi aumentare la povertà dei paesi occidentali.

Un vero boomerang che in tanti avevano anni fa già paventato.

È comunque evidente che il modello stenta a funzionare

quando la popolazione già dispone di una dotazione base

di merci. L’uso delle innovazioni, la continua modificazione

dei prodotti, le norme che impongono il cambio di strumenti

funzionanti con altri di ultima generazione, la creazione di

merci inutili che divengono indispensabili, la scadenza sui

prodotti alimentari, il mono uso, la riduzione dei prezzi delle

merci (anche a scapito della qualità), il martellamento

della pubblicità tutto questo e molto altro non è

sufficiente a reggere un modello economico che dovendo necessariamente

crescere trova solo in quantità sempre più grandi

ragione di esistenza.

Ciò è evidente guardando gli Stati Uniti, dove

si consuma il 40% dell’energia e delle risorse mondiali,

dove enormi autoveicoli bruciano litri e litri di benzina, dove

tutti i prodotti hanno una vita media minima, dove la quantità

di rifiuti pro capite è la più elevata del mondo,

dove vi è uno tra i più alti tassi di obesità;

ebbene questo paese che controlla finanza ed economia di mezzo

mondo che esporta prodotti di tutti i tipi non riesce a crescere

quanto auspicato dal mercato.

L’attuale modello economico non può realizzare

quel benessere diffuso che teoricamente si propone di garantire.

Del resto è semplice capirne le ragioni. La prima: contemporaneamente

all’iper-produzione si è proceduto ad un aumento

dell’automazione dei processi produttivi e quindi alla

riduzione degli addetti; così facendo all’aumento

della produzione da tempo non corrisponde l’aumento significativo

e stabile dell’occupazione. La seconda: vi è stata

una grande concentrazione delle produzioni, della gestione dei

mercati, e quindi dei profitti, in pochi operatori.

Tutto questo con uno spreco di energia e di risorse tanto spaventoso

da mettere a rischio l’esistenza delle attuali condizioni

del pianeta, spreco che non è un effetto collegato ma

è proprio il motore del modello globale dei consumi:

il non necessario, il non utile, il non consumato (non utilizzato

completamente).

Per migliorare la qualità della vita per raggiungere

un benessere diffuso è necessario aumentare l’efficienza

nell’uso delle merci: merci di maggiore qualità,

di più lunga durata, che si possano effettivamente consumare

(intendendo il massimo prolungamento del tempo tra produzione

e rifiuto).

Questa auspicata efficienza ridurrebbe imprescindibilmente la

produzione industriale però consentirebbe la ripresa

delle attività artigianali nella produzione e manutenzione

di merci di uso quotidiano (dai vestiti alle finestre).

Vi è una risorsa che nel nostro pianeta è abbondante,

anzi in eccesso; una risorsa in continuo esponenziale aumento

mentre tutte le altre sono in esaurimento: la quantità

di individui della specie umana.

Questa energia è sottoutilizzata: la sua riduzione è

obiettivo di tutte le innovazioni dei processi produttivi industriali

e la sua capacità è costretta in sequele di atti

ripetitivi, sempre meno creativi e consapevoli (e non solo nei

processi industriali).

Bisognerebbe utilizzare questa energia, utilizzare il lavoro

umano, affiancando alle produzioni industriali quelle di manutenzione

e riparazione, riuso, riciclo recupero tutte attività

che hanno bisogno di una grande quantità di manodopera.

Bisognerebbe dare maggiore valore a quelle produzioni di qualità

imprescindibilmente collegate all’artigianato ed all’azione

tecnica svolgibile da ciascun individuo.

Bisognerebbe in sintesi porre al centro del modello economico

le attività umane, le comunità e la creatività

consapevole che sono in grado di esprimere.

Esattamente il contrario della direzione in cui si opera. Oggi

infatti si investe energia per evitare di utilizzare l’energia

degli individui e si accumula nei corpi umani energie poi sprecate.

Così la popolazione di parte del pianeta ingerisce migliaia

di proteine al giorno, superiori a quelle necessarie, crescendo

in altezza e peso. Corpi carichi di energia inutilizzata che

consumano enormi quantità di energia per muoversi (auto),

per utilizzare la casa (elettrodomestici, automatismi, condizionatori),

per “semplificare” le azioni quotidiane (ad es.

cibi precotti), per svolgere qualunque funzione lavorativa e

di diletto.

Gli individui possono fare molto per cambiare questo pericolante

e pericoloso modello; si può partire dal cambiamento

dei comportamenti predisponendoci ad una maggiore utilizzazione

degli oggetti, ad una riduzione degli sprechi, ad un uso più

avveduto dell’energia umana. Ed insieme si possono praticare

relazioni produttive e di uso degli oggetti basate sull’energia

umana ed autonome da questo mercato inumano.

testimonianze

‘aina,

ovvero la capacità di resistenza ‘aina,

ovvero la capacità di resistenza

Con il termine ‘aina gli indigeni hawaiani

indicano la terra. Essa per essere sacra non poteva essere posseduta

dagli uomini, ma solo da essi utilizzata. Nella società

hawaiana era dunque stato predisposto un sistema per distribuire

le terre perché tutti potessero accedere liberamente

alle risorse necessarie per il proprio sostentamento.

Questa impostazione è andata avanti (vedi Notarangelo

C., Gli indigeni hawaiani, Milano, 2000) fino al 1400

quando a seguito di immigrazioni si affiancò un sistema

gerarchico. La compresenza dei sistemi, comunitario e gerarchico

con una prevalenza di quest’ultimo, andò avanti

fino alla penetrazione del modello colonizzatore occidentale

nel XIX secolo. Al contatto con questo modello il sistema gerarchico

fu completamente destrutturato e sostituito dall’economia

capitalistica; al contrario il sistema comunitario permanne

ai margini dell’economia imposta nelle aree rurali. In

esse si conserverà una modalità di esistenza che

mantenne valori ed identità che divennero fondamento

per i movimenti degli anni settanta dello scorso secolo.

Ciò mostra una capacità di resistenza dei modelli

non autoritari alle imposizioni e la capacità di organizzazione

autonoma delle comunità anche sotto pressioni culturali

ed economiche forti.

Guerre

Guerre

Narrava A. Rochefort nell’ “Histoire naturelle

et morale des iles Antilles” del 1658 nelle guerre intertribali

che “lo scopo non era divenire padroni di nuova terra

o conquistare bottino; l’unico fine era la gloria della

vittoria e il piacere consistente nel vendicarsi sui nemici

delle offese ricevute”.

Le scorrerie erano parte del funzionamento di molti società

di cacciatori-raccoglitori il mezzo principale per acquistare

prestigio ed anche il sistema per controllare la crescita demografica.

Gli Yanomamo popolo della Foresta Amazzonica intraprendevano

frequentemente spedizioni “belliche” così

come i popoli “nativi” del Nord-america

Per i Lakota, abitanti delle grandi praterie nord americane,

intraprendevano frequenti scorrerie per gloria e per vendetta

individualmente o in piccoli gruppi di giovani, tant’è

che Toro seduto a quaranta anni, i tempi di Little Big Horn,

aveva smesso da un pezzo di praticarle.

Il tutto molto diverso da quella guerra di popoli strutturata

ed organizzata da interessi economici, imposta alle persone,

subite dai civili che da millenni si pratica nel mondo agricolo

e industriale.

Tra i cacciatori raccoglitori il rischio connesso alle scorrerie

era parte dell’esistenza, un’ebbrezza adrenalinica

richiesta dal carattere degli individui, dall’aggressività

giovanile, a cui le società rispondevano senza strumentalizzarla

a interessi economici, senza trasporla in eventi sostenuti da

ideologie e religioni, senza ammantarla di giustizia e verità,

senza alcuna prosopopea di ragionevolezza.

Per orgoglio e tigna la penna indiana (indicatrice dei “colpi”

portati) assomiglia molto alla piuma (al pennacchio) di Cyrano.

osservazioni

sulla contemporaneità

Amare

gli animali Amare

gli animali Sembra che durante le

festività di fine anno in Italia siano stati regalati

30.000 animali.

Io cerco di rispettare gli animali opero per mantenere i loro

habitat, per mantenere la loro autonomia dalla specie umana

che ritengo essere l’unica garanzia della loro sopravvivenza.

Cercherei di evitare di regalare animali domestici.

Spesso la specie umana ama un animale di altra specie accarezzandolo,

coccolandolo, nutrendolo, passeggiandolo ed in questo lo costringe

ad una intimità così forte che risulterebbe insopportabile

anche per altri individui della sua stessa specie. Così

gli toglie quella autonomia fondamentale per mantenere la propria

identità, per non divenire “balocco” degli

uomini, per non dipendere da essi in maniera inscindibile.

L’argomento è delicato perché si può

voler bene profondamente ad un animale ed il rapporto con esso

può essere piacevole, utile, in molti casi indispensabile.

Però al di fuori di questi casi sarebbe bene che quando

si parla di animali non si parlasse di animali in cattività,

non si parlasse di succubi della nostra volontà, di animali

capaci di adattarsi ad una modalità (il solo fatto che

gli facciamo passare più tempo con noi che con i loro

simili è aberrante) e a degli spazi di vita che spesso

sono insostenibili anche per gli umani (si pensi alle città:

inquinamento, scarsezza del verde, appartamenti senza luce,

aria, paesaggio).

Il fatto che poi vengano abbandonati, che siano maltrattati

è l’aberrazione che scaturisce anche da un fraintendimento:

che gli animali siano a nostra disposizione, a disposizione

dei nostri desideri, che essi anelino al rapporto con gli uomini.

Questa è una presunzione offensiva nei confronti delle

altre specie.

Ridurre gli animali alla funzione, ad essi imposta, di nostri

compagni, anche quando si trattasse di animali domestici, è

una fallace impostazione dei rapporti con gli altri abitanti

del pianeta è una cattiva educazione per i bimbi e ragazzi

che vedono negli animali comportamenti e reazioni umane (anche

aiutati dai cartoni e dai documentari) e quindi esseri prossimi

nei comportamenti e nelle aspirazioni.

Ma questo non è vero; delle migliaia di specie animali

di cui il pianeta è pieno (e cerchiamo di mantenerlo

pieno) la convivenza è basata sulla autonomia delle stesse

e quindi sulla conservazione degli spazi, diritto di ciascuna

specie, sulla possibilità che ciascuna di esse abbia

accesso diretto alle risorse.

Se volessimo davvero bene agli animali dovremmo conservare i

loro habitat, godremmo della loro autonomia e della possibilità

di incontrarci ciascuno con la propria definita identità.

Nevica

2012

Nevica

2012

Incredibile.

Evento eccezionale. Tutta l’Italia centrale ferma. Bloccati.

È vero; per un modello di mobilità che regge male

la pioggia la neve è effettivamente una iattura insostenibile.

Eppure…

Parliamo di eccezionalità.

A Roma vi è stata una nevicata simile per dimensione

nel 1985, quindi ventisette anni nel corso dei quali però

ha nevicato almeno altre tre volte in quantità minore

ma con effetti simili. Si può definire eccezionale un

evento che si manifesta ogni venticinque anni (più altre

in maniera meno significativa) e quindi solo dal momento della

presenza di una città sul Palatino molto più di

duecento volte.

Se questo avviene per un territorio di bassa collina vicino

al mare si può immaginare cosa possa avvenire altrove.

Del resto basta ascoltare i racconti delle persone anziane dei

paesi appenninici per avere resoconti di nevicate di metri e

metri di altezza e mesi e mesi di permanenza.

Quindi bisogna farsene una ragione: sono centinaia di migliaia

di anni che nevica ed è possibile che nonostante i cambiamenti

climatici ci toccherà ancora e comunque se non sarà

la neve saranno piogge irruenti e caldo (ambedue incentivate

dai nostri cattivi comportamenti).

Non sarà forse che l’aggettivo “eccezionale”

lo applichiamo a tutti gli eventi che non governiamo e quindi

prima di tutto agli eventi naturali?

Allora, non potendo essere la nevicata in se un problema in

quanto elemento caratteristico del clima sul pianeta e di molti

nostri territori, il problema è come noi ci relazioniamo

all’evento.

Due considerazioni.

La prima. Vorremmo fare le stesse cose nelle medesime maniere

sempre, in qualunque condizioni ed in ogni luogo e questo non

solo non è possibile ma è una presunzione che

non fa onore all’intelligenza del genere umano.

Parliamo con gli anziani di nuovo. Quando nevicava lavori sospesi,

spostamenti sospesi, tutti in casa al caldo ad aspettare. Nulla

di male. Il male è quando vogliamo muoverci velocemente.

Bisognerebbe invece garantire al meglio i servizi primari (acqua,

luce, accesso all’alimentazione, etc), il supporto (medici,

assistenza, etc), una mobilità base e poi fermarsi e

aspettare.

La seconda. Il modello di vita diffusamente praticato implica

che tutto il tempo disponibile è occupato da azioni frequenti,

intense, frenetiche.

Ciò vuol dire che, muovendosi ai limiti delle disponibilità

spazio temporali, basta una piccola contrarietà che non

si ha tempo di rimediare se non stressando ulteriormente le

successive attività. Per permettere questa intensità

si complica il sistema di produzione, distribuzione, consumo

ed anche quello delle relazioni improduttive; il sistema più

complesso è più delicato perché maggiore

è il numero delle variabili che debbono funzionare contemporaneamente

necessarie a garantire il funzionamento.

Basta una pioggia intensa, l’aumento di un carburante,

un incidente su di una strada, per inceppare il meccanismo.

Figuriamoci una nevicata.

Ma se ci ostiniamo a pretendere che tutto si adatti alle nostre

immotivate pretese tra poco sarà una leggera brezza serale

che ci manderà in collasso.

immagini dalla contemporaneità

Un designer ecologico

Un designer ecologico

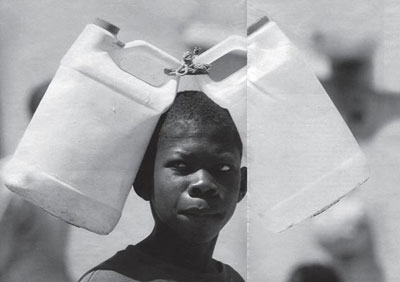

Il ragazzo che porta con la testa due taniche di plastica legate

piene di acqua è un vero designer: ha composto un oggetto

funzionale, leggero, economico, ergonomico (l’adattamento

delle taniche alla forma del capo) e anche ambientalmente corretto

(recupera un rifiuto e lo riusa in altra forma).

Siamo in presenza di una situazione di estrema povertà

ma anche di un’innovazione molto evoluta che rispetta

tutti i termini sociali, ambientali e produttivi che dovrebbero

caratterizzare le innovazioni. I risolutori dei problemi non

si trovano esclusivamente tra i produttori di merci, tra gli

innovatori tecnologici, tra i ricercatori dell’industria.

Molto di quanto si opera per stare meglio è direttamente

connesso alla creatività e le capacità tecniche

degli individui e delle comunità. Molto di quello che

possiamo fare per fare stare meglio l’intera umanità

è nel sostenere l’autonomia, l’identità,

la creatività tecnica degli individui e delle comunità

non soffocandoli con modelli culturali e operativi prefabbricati.

Mestieri

Mestieri

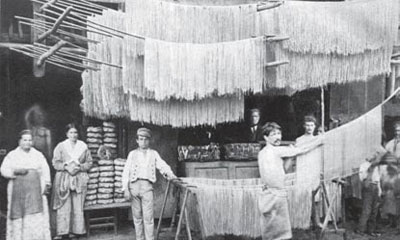

Molti erano i mestieri: diversi per luoghi, per cultura, per

modalità e strumentazioni. Gli oggetti prodotti erano

parte integrante della vita di tutta la comunità: per

chi li costruiva, per chi li utilizzava, per chi vedeva gli

artigiani al lavoro.

Ogni mestiere aveva la propria gestualità, un vocabolario,

un linguaggio, un luogo conformati sulle modalità produttive,

sulle strumentazioni, sui materiali.

L’insieme di questi caratteri arricchiva la comunità

con una cultura concreta specifica. Oggi la produzione è

delegata a luoghi ignoti fuori della collettività (capannoni

chiusi) in cui non vi è maestria, dove i processi produttivi

industrializzati sono sempre uguali a se stessi, dove vi è

una manualità alienata alle macchine e dove anche gli

oggetti fabbricati sono sempre tanto simili a se stessi.

Ai “non luoghi” sono connessi i “non oggetti”,

i “non mestieri”, le “non comunità”

perché tutti sono il prodotto del medesimo modello.

Adriano Paolella

Adriano Paolella

|