|  1.

Nel 1940, l’editore Giuseppe Caregaro inizia le pubblicazioni

di Cucciolo, un fumetto disegnato, prima da

Rino Anzi e poi da Giorgio Rebuffi. Come il titolo suggerisce

Cucciolo – e il suo compagno Beppe – nascono come

cani antropomorfi, ma, assumendo presto sembianze umane, cambiano

natura. Il che, peraltro, non impedisce al lettore di rendersi

conto di quanto personaggi e vicende loro siano ricalcati sul

modello dell’ormai famoso Topolino. 1.

Nel 1940, l’editore Giuseppe Caregaro inizia le pubblicazioni

di Cucciolo, un fumetto disegnato, prima da

Rino Anzi e poi da Giorgio Rebuffi. Come il titolo suggerisce

Cucciolo – e il suo compagno Beppe – nascono come

cani antropomorfi, ma, assumendo presto sembianze umane, cambiano

natura. Il che, peraltro, non impedisce al lettore di rendersi

conto di quanto personaggi e vicende loro siano ricalcati sul

modello dell’ormai famoso Topolino.

Cucciolo

è piccolo abile e sagace, fin saccente, mentre l’amico

Beppe è lungagnone e tonto; combattono a volte contro

il cattivo Bombarda che ricorda Pietro Gambadilegno e sono zii

di tre nipotini dal nome di Tip, Top e Tap. Direi che ce ne

sarebbe stato abbastanza per sfiorare il plagio, ma, dovrei

anche ammettere che, in definitiva, non deragliava dalla logica

del sottoprodotto.

Nel 1952, tuttavia, grazie all’inventiva

di Roberto Renzi, nel fumetto si intrufolò un nuovo personaggio

– un personaggio che oltrepassava il filo dell’assurdo

come Eta Beta nel fumetto disneyano. “Figlio del caucciù

e della colla”, poteva allungarsi a dismisura e da linea

trasformarsi in punto a seconda delle necessità riparatorie

che la morale della narrazione gli imponeva. Ebbe un successo

che travalicò lo stesso Cucciolo, guadagnandosi,

anni dopo, una propria autonomia. Si chiamava Tiramolla.

2. Nei dolorosi episodi della vita

quotidiana del protagonista della Dolce vita

– nel frenetico ed eccitante nulla che avvolge il bel

Marcello in cerca di non si sa bene cosa –, Federico Fellini

inserisce una festa notturna in cui, nelle modeste forme in

cui le si poteva rappresentare alla fine degli anni Cinquanta,

sesso alcol-droga e rock and roll, i tre mercati dell’ormai

prossimo futuro – i tre miti del consumismo capitalistico

– fanno la loro comparsa con particolare virulenza.

A distanza di molti anni, commisurare le cose al contesto in

cui sono espresse non è facile, ma, se ce n’è

una di cui si può essere sicuri questa è l’intenzione

fortemente critica di Fellini: il suo protagonista è

il giornalistucolo che si adatta a vivacchiare delle briciole

del “bel mondo” nell’ambizione di diventare

prima o poi un grande scrittore; le relazioni che gli capitano

sono di quelle in cui non ci si sa dir nulla e in cui dall’amore

si rifugge come da un impiccio letale; la società in

cui si impantana è quella di chi può permettersi

di non lavorare, di passare la notte in bianco e di essere sorpresi

sgomenti con la bocca impastata da un’alba che fa paura.

La dolce vita, dunque, è un miraggio

per allocchi e bugiardi – innanzitutto, bugiardi con se

stessi –, sembrerebbe dirci Fellini: quella vita non è

affatto “dolce”, ma è di una dolcezza nauseante,

eccessiva, tanto da renderla amara. Nonostante quella vita fosse

in parte anche la sua – nonostante se avesse una dimestichezza

esperta, per così dire –, il suo, indubbiamente,

è un monito: da questo supermercato di sesso, alcol-droga

e rock and roll alla nostra socialità non ne sarebbe

derivato nulla di buono. Gioverà a questo punto ricordarci

che, nel film, interpretando se stesso, la rappresentazione

del capo d’accusa al rock and roll è toccata ad

Adriano Celentano.

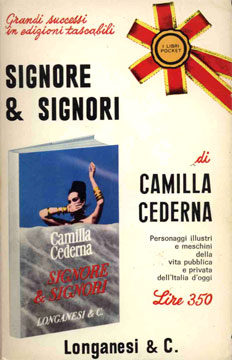

3. In Signore e signori,

un libro del 1969, la scrittrice e giornalista Camilla Cederna

racconta della circostanza in cui fece un’intervista ad

Adriano Celentano. Era il 29 settembre del 1963 e quello che

all’epoca meritava l’appellativo di “re del

tangaccio” la ricevette a Milano, a casa della mamma.

Fu l’occasione, per la Cederna di correggere un dato storico.

Celentano non cominciò la propria carriera all’Aretusa,

come credeva lei, ma alla sala da ballo Filocantanti di viale

Zara, cantando L’orologio matto (Rock

round a clock) il che, per uno che faceva l’operaio

specializzato presso un orologiaio di viale Campania, poteva

anche essere interpretato come un segno di straordinaria coerenza.

Fu anche l’occasione, l’intervista, per ascoltare

in anteprima Sabato triste, una canzone rigorosamente

maschilista in cui si parla di un lui che torna a casa, lei

non c’è e non c’è nemmeno il pranzo

pronto e lui s’imbestia perché ha fame.

E fu anche l’occasione, questa intervista per dare un’occhiata

in giro e farsi un’idea della persona. La Cederna nota,

allora, che, vicino al caminetto, era stata posta una piastrella

propiziatoria su cui stava scritto “Santa Maria Goretti

proteggi questa famiglia” e registra un paio di osservazioni

che riguardano la fidanzata di Celentano, Milena Cantù

– lì presente – che, anni dopo, a dire il

vero – contraddicendo la logica hegeliana della loro relazione

–, di cantante ne sposerà un altro – Fausto

Leali. Milena, dunque, come Adriano, porta al collo una mezza

medaglia che è quasi un manifesto teorico: “Divisi

ma – sempre uniti”, c’era scritto.

La seconda osservazione della Cederna concerne il fatto che,

durante l’intervista, la Milena, interpretando alla perfezione

lo stereotipo di femmina che il suo maschio esigeva, si è

ben guardata dall’intervenire ed ha preferito sprofondarsi

nella lettura.

Cosa leggeva, alla Cederna, ovviamente, non è sfuggito:

leggeva Cucciolo, un’antologia di Cucciolo,

per l’esattezza.

14. Il tempo passa e i cocci sono

nostri. Dell’aria che tirava in casa Celentano, pur lastricati

delle migliori intenzioni, sono fatti i criteri con cui giudica

la società e i meccanismi del potere che la governa.

Delle relazioni fra capitale e lavoro, fra lotta sociale e religione

– della stessa relazione fra Chiesa e Paradiso –,

fra maschile e femminile, lui vede quel che può e quel

che gli conviene – soprattutto non vede né se stesso

né quanto della sua propria storia è bersaglio

attuale dei suoi strali. Nell’enciclopedia mentale del

molleggiato – si noti la radice dell’aggettivo –,

nei sottoprodotti che costituiscono la sua cultura, qualcosa

– parecchio – di Tiramolla e della tecnica immaginaria

con cui riparava i torti è rimasto. Come di Cucciolo,

diviso e unito per sempre – alla faccia di ogni contraddizione

– a quel Beppe che, peraltro – anche e non solo

per l’aspetto fisico –, a Celentano sarebbe stato

più congeniale.

Felice Accame

Felice Accame

Nota: Signore e signori

di Camilla Cederna è pubblicato da Longanesi, Milano

1969. Della visita a casa Celentano si parla da pag. 153 a pag.

158.

|