|

Omaggio

a Lucio Dalla Omaggio

a Lucio Dalla

La morte di Lucio Dalla ha folgorato quanti erano come abituati

alla sua permanenza sui media italiani: era uno di quei personaggi

che ti paiono immortali, perché te li ricordi, si può

dire, da sempre. Non pareva potesse finire.

Dalla non si è risparmiato, si è impegnato a fondo

nel suo mestiere e in un mucchio di altre cose a volte contraddittorie

fra loro. Certamente è stato un grande operatore musicale.

La morte se lo è pigliato in corsa, fra un concerto dato

la sera prima e un altro a venire, con moltissime cose fatte,

ma con dei progetti ancora da realizzare. Magari un po’

troppo presto, ma quanto al modo… ci metterei la firma!

Lucio Dalla è stato un genio della canzone italiana,

però – lo dico subito sperando di non offendere

nessuno – è stato anche un cialtrone. Le sue prime

canzoni erano interessanti, fra quelle ogni tanto delle perle

di gusto popolare: le notissime “4 marzo ’43”

e “Piazza grande”, presentate al festival di Sanremo.

A partire da lì Dalla si costruisce una vocalità

ispirata al canto Soul applicato alla nostra lingua,

uno stile inimitabile che riesce ad appaiare la colloquialità

all’epica, l’ironia allo strazio. Attentissimo agli

arrangiamenti, nel suo primo periodo non produce i testi delle

sue canzoni. Il personaggio bizzarro, multiforme, clownesco,

comincia da subito a sfondare lo schermo in TV.

È all’inizio degli anni ’70 però che

Dalla – forte dei due successi Sanremesi – convince

i discografici a un’impresa suicida dal punto di vista

commerciale, la collaborazione per tre dischi col poeta Roberto

Roversi. Ne parliamo più avanti.

Finita la collaborazione con Roversi, Dalla pare uscito da un

lungo apprendistato e inizia a scrivere da sé i propri

testi e pubblica, uno di seguito all’altro, 5 lp e un

EP che sono dei capolavori. 1977 “Com’è profondo

il mare”. 1979 “Lucio Dalla”. 1980 “Dalla”.

1981 l’EP “Lucio Dalla”. 1983 “1983”.

1984 “Viaggi organizzati”.

Sono dischi ai vertici della produzione mondiale, dischi di

indiscutibile bellezza, sperimentali e popolari, cantati con

una musicalissima rabbia, con dolcezza abbacinante, arrangiati

e suonati stupendamente.

Parabola ineguale

Dopo di ché il diluvio – tranne qualche

rara singola canzone passabile – Dalla decade d’improvviso:

i testi si banalizzano, le musiche si dissanguano, si fanno

aperte, incerte. Persino il gusto squisito per i suoni e la

voce paiono appannati.

Il personaggio è solidissimo, quasi tutte le sue operazioni

dal punto di vista commerciale e mediatico sono successi enormi.

Ma cos’è successo alla sua creatività? Chi

lo sa?… invano aspetteremo, per oltre vent’anni,

un Dalla ai livelli del suo periodo migliore. Ora, dopo la conclusione

del percorso, possiamo comunque testimoniare che la parabola

ineguale di Dalla resta una delle esperienze più profonde

e consistenti della musica di questo paese.

Voglio qui riproporre un frammento del mio saggio “La

canzone che fa la storia” compreso nel volume a cura di

Isabella Zoppi “Dalla città, le montagne”

edizioni Nota, 2009. Il saggio indaga in tre momenti distinti

la storia della città di Torino attraverso la canzone

d’autore impegnata. Il secondo momento è appunto

la trilogia Dalla-Roversi.

«Il ciclo dei tre dischi che si esaminano in questo capitolo

è quanto di più ardito e maturo la discografia

leggera italiana abbia prodotto, di certo fino a quel momento,

probabilmente fino a oggi. (…)

All’inizio degli anni ’70 cresce anche in Italia

un movimento musicale che si ispira alle forme più complesse

del Rock alternativo, del Progressive e della Psichedelia; nell’insulso

beat italiano si fa strada l’esigenza di testi di ricerca,

di moduli compositivi molto elaborati, di prese di posizione

nette. All’avanguardia di tale percorso troviamo i gruppi

AREA e Stormy Six. Intanto da Roma e dalla fucina creativa del

Folkstudio – un piccolo live club – la canzone d’autore

si sta forgiando la rivincita con un nuovo linguaggio, meno

francese e più americano, che presto esploderà

anche commercialmente: hanno appena iniziato le loro carriere

Francesco De Gregori e Antonello Venditti, cui danno man forte

da Bologna Francesco Guccini e Claudio Lolli.

Dunque c’è un incredibile affastellarsi di proposte

in poco più di una diecina d’anni. In questa situazione

magmatica e ricca di stimoli ci si trova spesso di fronte ad

artisti che cambiano bruscamente il corso della loro vita pubblica,

emblematico il caso di Giorgio Gaber, che da gradevole fantasista

televisivo si trasforma nel più intelligente e feroce

fustigatore delle idee comuni.

Fra tutti questi artisti ce n’è uno che non è

più un bambino, compie in quel 1973 trent’anni;

da sempre sulla scena, sente comunque di non aver ancora composto

un’opera all’altezza delle sue potenzialità.

Ha una solida formazione jazzistica, una perizia musicale non

comune, suona pianoforte e clarinetto.

A un angolo della vita incrocia un bolognese come lui, di una

ventina d’anni più vecchio, Roberto Roversi, un

poeta con gli allori, animatore della rivista “Officina”

con Pasolini, uno sperimentatore linguistico con una cultura

politica e filosofica solida, un uomo di principi tanto fermi

da rifiutare il mondo accademico e quello della grande editoria.

I due, dapprima con qualche perplessità e fatica, poi

con entusiasmo, cominciano a scrivere canzoni, ovviamente Roversi

il testo e Dalla la musica. I primi due dischi che escono dal

loro sodalizio suonano sperimentali oggi, all’epoca saranno

apparsi marziani, infatti non vendono bene. I produttori della

RCA, che si aspettavano l’eterna ripetizione di “Gesù

bambino” e “Piazza grande”, corrono ai ripari,

violentano il terzo disco estromettendone dei brani e cambiando

l’ordine della scaletta. Dalla con qualche mugugno finisce

per acconsentire, Roversi si indigna e rompe il sodalizio, rifiutandosi

persino di firmare l’album col proprio nome (uscirà

con lo pseudonimo Norisso).

L’automobile, simbolo della modernità

La collaborazione con Roversi pone Lucio Dalla all’avanguardia

della canzone politicizzata, con un’opera che si può

ritenere il più grande saggio musicale sulla storia d’Italia

intorno al boom economico e alla sua crisi. Alcune canzoni sono

visionarie, altre narrative, altre ancora in forma di scrittura

automatica, con elementi di pura onomatopea corroborata da una

personalissima interpretazione della tecnica dello scat

(una specialità dalliana).

“Un auto taRgata TO”, il brano che dà inizio

a quest’epopea, racchiude in pochi versi un mondo presente

in tanti film (“Rocco e i suoi fratelli” di Visconti),

in tante canzoni, in tanti romanzi, ma che qui trova un linguaggio

che si fonde con le forme e le distorsioni che vuole rappresentare,

anche per virtù delle distorsioni e delle citazioni del

testo musicale. Un linguaggio che è narrazione e commento,

epica e critica, analisi, ironia e compassione. Al centro del

discorso c’è l’automobile: il simbolo della

modernità, di una modernità già condannata

dalla sua stessa simbologia – la velocità –

ad essere superata.

Un’auto vecchia torna/da Scilla a Torino,/dentro ci sono

dieci occhi/ed uno stesso destino./Il bambino ha una palla/ed

aspetta in cortile/con in mezzo poco sole,/poco sole di aprile./Il

ragazzo, inferriate e catene,/ha vent’anni:/son vent’anni

di pene!/La ragazza, venduta per ore,/nella campagna butta sangue

e sudore./La madre è una forma disfatta,/sopra gli occhi

ha i capelli di latta./Il padre è uno schedato, spiato,/se

si avventa sull’asfalto è inchiodato./Il paesaggio

è un’Italia sventrata/dalle ruspe che l’hanno

divorata./Arrivano nel ghetto, ammuffito, spaccato,/contano

i sassi dentro il filo spinato./Questo luogo del cielo è

chiamato Torino,/lunghi e grandi viali, splendidi monti di neve/sul

cristallo verde del Valentino,/illuminate tutte le sponde del

Po./Mattoni su mattoni,/sono condannati i terroni/ a costruire

per gli altri/appartamenti da cinquanta milioni.

Sull’automobile si apre il dramma. All’auto si contrappone

immediatamente il topos della mitologia classica di Scilla e

Cariddi; qui l’ironia compassionevole di Roversi la paròdia

in Scilla e Torino: come dire che i due mostri che

rendevano arduo il passaggio dello stretto di Messina per le

navi dell’antichità, sono, nella società

descritta da Dalla e Roversi, sia il Sud originario sia la meta

torinese, l’industrializzazione, la FIAT. Dentro la vettura

c’è una famiglia che torna a Torino; un mondo ben

conosciuto da una buona metà degli italiani: l’emigrante

che in occasione di una vacanza, di un matrimonio, di un battesimo,

di un funerale va a passare qualche giorno al paese d’origine

e ritorna. Stracariche di masserizie, le utilitarie affrontano

i mille e più chilometri della lunghissima Italia, che

le genti del nord pensano schiacciata e più corta di

quella che è, di modo che non si ha precisamente la cognizione

di quanto sia infinito il tempo e lo spazio che serve per percorrere

l’intera Calabria o le Puglie, dopo aver già disceso

tutta la penisola, di quante ore si passi chiusi nell’abitacolo

sempre più saturo. Le stimmate della miseria si misurano

anche da questa fatica del vivere miserabile.

I cinque personaggi stanno, isolati nel disastro collettivo,

la cui percezione individuale li appiattisce su un futuro già

scritto. Rotelle di un ingranaggio che li potrà far girare

o triturerà i più sfortunati, ma in cui è

difficilissimo percepire lo spiraglio di un riscatto, di una

vita da prendere in mano secondo i propri piani. Perché

la società industrializzata che queste canzoni vogliono

descrivere è un luogo che tende a trasformare tutto in

un prodotto, la fabbrica non fabbrica solo le automobili italiane,

ma fabbrica gli italiani per le sue automobili, è un

mostruoso incubo orwelliano, un’industria che forgia una

classe e un pensiero, l’industria che ha capito e che

si adopera a determinare la sua più grande risorsa che

non è il prodotto che fabbrica, ma i suoi stessi operai/clienti.

|

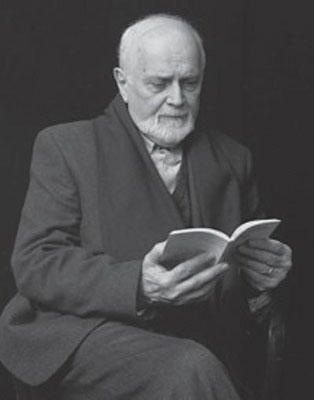

Roberto

Roversi |

“È il potere che offende”

In questa alienazione in cui l’uomo non fa più

parte della natura, in cui l’uomo è un nuovo agglomerato

di vita e tecnologia, lo spettatore inconsapevole della propria

vita, non si percepisce più il senso del sacrificio,

della fine, del passaggio. “L’operaio Gerolamo”

è una boccia sradicata che carambola per le capitali

dell’emigrazione (Torino, Germania, “Melano”,

Nanterre, periferia di Parigi), inseguendo la vita, puntualmente

raggiunto dalla morte, vede regolarmente alzarsi e calare il

sole, unico contatto con una realtà i cui confini sembrano

del tutto perduti. Tutti sognano continuamente di spostarsi,

andarsene, i morti abbandonati sul ciglio dell’autostrada

come i vivi in fuga dalla città per un fine settimana,

come i coatti del riformatorio Ferrante Aporti, come

l’operaio Gerolamo travolto da ogni successiva ondata

migratoria verso un chimerico paese ideale. “Non era più

lui” è la canzone che narra di un uomo completamente

distrutto dall’esperienza dell’emigrazione forzata,

che non ritrova più i suoi sentimenti positivi, non riesce

a stabilire più rapporti coi suoi simili e finisce per

sfogare la propria alienazione in stazione a guardare i treni

senza più nemmeno l’idea del ritorno. A quest’alienazione

fa contrappeso quella di Emilia Villesi, donna qualunque

(forse incinta) che per stanchezza di vivere, si suicida gettandosi

nel Po: non è il suicidio romantico di un poeta che corre

contro la sua tempesta, piuttosto una resa all’orrore

del vivere magro e inutile del quotidiano, sapendo che i propri

giorni non possono cambiare, è l’eutanasia della

vita intesa come un male inguaribile.

Apoteosi geniale di questa trilogia, tutta inarcata sulla corsa

del presente e dei suoi miti fondativi, la canzone “Le

parole incrociate”, dove usando lo schema dell’enigmismo,

si apre lo spaccato della storia dell’Italia dalla sua

unità, a partire proprio da quel generale Bava Beccaris

che fece aprire il fuoco sulla folla disarmata a Milano nel

1898.

Chi era Bava il beccaio? Bombardava Milano/correva il novantotto,

oggi è un giorno lontano./I cavalli alla Scala, gli alpini

in piazza Dom./Attenzione: cavalleria piemontese, gli alpini

di Val di Non.

E di seguito, parafrasate in giochi di parole, le vicende legate

alla repressione del brigantaggio, dei primi scioperi, alle

sommosse in seguito all’istituzione della tassa sul macinato,

ecc…

Sei le colonne in fila, il gioco è terminato/Nel bel

prato d’Italia c’è odore di bruciato./Un

filo rosso lega tutte queste vicende/Attenzione: dentro ci siamo

tutti, è il potere che offende.»

Alessio Lega

Alessio Lega

alessio.lega@fastwebnet.it

|