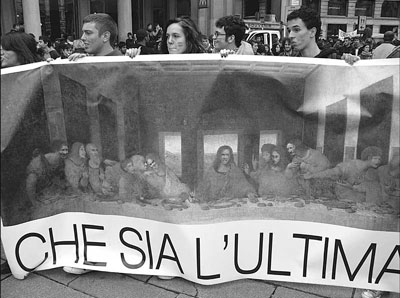

Manifestazioni,

cortei spontanei, occupazioni di scuole e facoltà:

con queste forme, a partire dal mese di ottobre 2008, la protesta

studentesca ha fatto la sua comparsa su tutto il territorio

nazionale, portando nelle piazze quella parte di società

da sempre indicata come il “futuro del paese”,

a cui però un futuro è stato negato: sono i

bambini delle scuole elementari con i loro genitori, gli studenti

medi e universitari, i giovani precari delle strutture scolastiche

e della ricerca. Un pezzo di società nato e cresciuto

in un contesto di crisi non solo economica ma anche politica,

in cui i partiti hanno reciso ogni legame coi movimenti dal

basso e con le loro necessità, facendo della politica

lo strumento di rappresentanza di interessi corporativi e

di casta. Un movimento, quindi, disaffezionato alla stessa

parola “politica”, che si è sempre più

delineata nell’immaginario comune e giovanile come l’espressione

di logiche clientelari lontane dai pressanti problemi della

quotidianità.

L’Onda mette insieme individui diversi per

estrazione, cultura, orientamento politico e formazione, ma

tutti accomunati da un senso generico di precarietà

esistenziale, a cui hanno voluto contrapporre il desiderio

di tornare a decidere del proprio futuro, scrollandosi di

dosso il cliché, cucitogli addosso, di generazione

passiva e conformista.

Questo movimento prende vita da una contingenza precisa: la

contestazione alla legge 133. Una legge, quella proposta dal

ministro dell’Istruzione Maria Stella Gelmini, inserita

in un progetto politico che mira a “riformare”

l’intero sistema della formazione e dell’educazione.

Fin dall’inizio studenti universitari, medi, precari,

insegnanti delle scuole inferiori e genitori si sono trovati

sullo stesso terreno di protesta, portando avanti rivendicazioni

specifiche ma inserite in un unico movimento.

Questa capacità di fare fronte comune nasce dalla consapevolezza

che i provvedimenti legislativi rispondono a un progetto più

ampio di smantellamento del sistema di istruzione. Dietro

l’attacco economico, infatti, con la progressiva riduzione

dei finanziamenti pubblici a favore di quelli privati, il

movimento individua la volontà politica di destrutturare

la scuola quale luogo tradizionalmente deputato alla crescita

e allo sviluppo critico dell’individuo, a favore di

una concezione del sapere asservita alle logiche di mercato

e di azienda. La mobilitazione ha intrecciato da subito due

percorsi di protesta: da una parte la critica al modello di

formazione voluto dal ministro; dall’altra la denuncia

dello stato attuale dell’università, conseguenza

di anni di cattiva amministrazione condotta dagli atenei dominati

da baronie e da logiche clientelari.

Pensieri e idee comuni e condivisi

Pensieri e idee comuni e condivisi

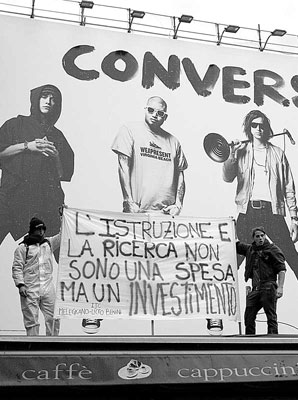

Le forme con cui quest’Onda ha portato avanti le proprie

rivendicazioni (occupazioni, cortei spontanei, blocchi del

traffico, lezioni in piazza, autoriduzioni e sit-in) rappresentano

la capacità di riattualizzare le pratiche di lotta,

attraverso la pluralità e la spontaneità, ma

soprattutto di socializzare, cioè rendere comuni e

condivisi, pensieri e idee nei momenti assembleari, in cui

sperimentare forme alternative dello stare insieme, costruendo

così piccoli tasselli di una società radicalmente

diversa da quella frammentata e alienante a cui siamo assuefatti.

Le partecipate assemblee, quindi, non sono un semplice momento

di incontro o di vuota formalità (come le immagini

delle sedute parlamentari ci hanno abituato a concepire il

confronto politico) ma, esprimendo una dimensione sociale

di condivisione e partecipazione attiva, rappresentano la

volontà di superamento delle tradizionali forme di

rappresentanza e di delega stabilite dalle istituzioni, a

favore dell’autorganizzazione e del coinvolgimento di

ogni soggetto.

Così, mentre il movimento cresce e si mobilita nelle

città, si tracciano le “linee guida” di

un’Autoriforma volta a ridisegnare un’Altra

università a partire dalle istanze emerse durante

le assemblee e i tavoli di lavoro, che hanno visto studenti

e precari confrontarsi sui vari aspetti dell’attuale

sistema universitario per elaborare proposte alternative.

Non si tratta di creare un “pacchetto riforma”

da sottoporre all’approvazione del mondo istituzionale

che, nella sua articolazione partitica, è stato rifiutato

dal movimento in nome della sua autonomia e irrappresentabilità,

ma di un progetto in divenire che risponde alla necessità

di ricostruire dal basso l’università.

Le rivendicazioni studentesche hanno anche saputo inserirsi

in un contesto più ampio, intrecciandosi con le mobilitazioni

di tutte le fasce sociali più deboli che vedono ricadere

sulle proprie spalle il peso della crisi globale che il sistema

produttivo sta attraversando: lavoratori in cassa integrazione

e sull’orlo del licenziamento, migranti colpiti da provvedimenti

volti alla loro marginalizzazione e criminalizzazione, si

sono mobilitati insieme agli studenti, come testimonia lo

sciopero generalizzato del 12 dicembre 2008, perché

lo slogan-manifesto del movimento, Noi la crisi non la

paghiamo, dà voce a questa pluralità di

soggetti.

La necessità di allargare il conflitto è stato

uno dei maggiori punti di coesione tra le migliaia di studenti

riunitisi a Roma durante l’Assemblea nazionale, dove

si è partiti dall’idea che l’università

sia uno dei principali tasselli del sistema produttivo nel

quale lo studente è inserito, e a partire dalla quale

si vuole dare inizio alla propria lotta facendo sì

che l’università non sia il punto di arrivo,

ma un punto di partenza. Non solo, l’Assemblea ha rappresentato

un primo momento di incontro collettivo a livello nazionale

di tutte le realtà che in più di due mesi di

mobilitazione hanno costruito sui propri territori spazi di

dibattito e costruzione di modelli alternativi di didattica,

di accesso ai saperi, di partecipazione ai processi decisionali

e di diritto allo studio. Uno scambio di esperienze e punti

di vista, quindi, all’interno della cornice assembleare

che ha colto i punti di contatto tra le diverse realtà

studentesche e ha cercato di stabilire un’agenda di

mobilitazione nazionale.

Contro la verticalizzazione dei processi decisionali

Contro la verticalizzazione dei processi decisionali

Un elemento è importante sottolineare, perché

emblematico di questo movimento: l’assemblea non si

è conclusa con la redazione di un documento vincolante

per le realtà di movimento, né con la costituzione

di una struttura che funzionasse secondo il principio della

delega ma, al contrario, ha ribadito e sancito come base costitutiva

dell’Onda l’autonomia non solo rispetto ad istituzioni

o sigle, ma anche rispetto al principio stesso della verticalizzazione

dei processi decisionali. L’Onda, quindi, costruisce

sin dall’inizio nelle sue pratiche e negli strumenti

adottati pezzi di autoriforma, ossia di un nuovo modo di intendere

e vivere l’università.

In questo libro abbiamo voluto raccogliere alcuni documenti

prodotti dall’Onda che rappresentano tappe importanti

della mobilitazione e della progettualità del movimento.

Non è ovviamente possibile, in uno spazio così

ridotto, dar voce alle molteplici espressioni di questa lotta;

il nostro intento risponde alla volontà di tracciare

un percorso di lettura per comprendere ragioni, strumenti

e finalità che ne hanno caratterizzato la genesi e

lo sviluppo.

Ogni documento è testimonianza di una tendenza divenuta

subito prassi costitutiva del movimento: analizzare il reale

per costruire azioni che gettino le basi di una progettualità

politica di lunga durata.

Per questo motivo l’opposizione contro la riforma dell’università

si basa sullo studio specifico della legge che ha costituito

la base di un’opposizione critica e cosciente, niente

affatto ideologica e sterile, come spesso è stato detto

e scritto. Il Dossier sulla 133 è un esempio

della capacità di analizzare la legge con un approccio

tecnico-giuridico rigoroso, e allo stesso tempo di divulgare

tale analisi in modo semplice e accessibile a tutti, rispondendo

alla volontà di allargare la conoscenza del testo di

legge non solo agli studenti, ma alla cittadinanza tutta.

A questo approccio si affianca un’analisi più

propriamente politica, come testimoniano gli altri documenti

del movimento studentesco.

Il documento di Trento affronta motivi e ragioni della protesta

studentesca evidenziando i punti salienti della riforma Gelmini,

che porterebbero alla progressiva, ma irreversibile, destrutturazione

del sistema universitario come istituzione pubblica a favore

di un modello condizionato da interessi privatistici e incapace

di un ricambio generazionale della classe docente.

Questa consapevolezza si allarga, con il contributo di Torino,

alla rivendicazione dell’autonomia del movimento, che

rifiuta la delega non solo nella sua accezione più

immediata, ossia quella della rappresentanza, ma nel concetto

più ampio del rifiutare che le decisioni determinanti

per il futuro di una generazione siano delegate a terzi.

Anche la precarietà è un furto

Anche la precarietà è un furto

Il documento di Napoli rappresenta un ulteriore aspetto:

la capacità di inserire le trasformazioni del mondo

universitario italiano nello scenario mondiale ed europeo

in cui si ritrovano le linee guida di una società capitalista

che concepisce la formazione secondo le logiche del mercato.

Importante è anche l’inserimento della riforma

Gelmini entro la tendenza, che accomuna governi di centrodestra

e di centrosinistra, a frammentare il sapere (sistema del

3+2) e monetizzarlo (introduzione dei crediti).

Questi diversi aspetti sono rintracciabili nel documento finale

uscito dall’Assemblea nazionale di Roma, in cui sono

trascritti i report dei workshop che hanno visto migliaia

di studenti confrontarsi su didattica, diritto allo studio

e welfare, ricerca e formazione. Un panorama, quindi, dei

nodi cruciali intorno ai quali ogni realtà di movimento

sta lavorando per fornire una risposta concreta sul proprio

territorio.

Altrettanto significativo è il documento prodotto dall’Assemblea

nazionale degli studenti medi: non solo un avvenimento importante

per gli stessi protagonisti, che da anni non si riunivano

a livello nazionale, ma anche per la visione comune che tiene

insieme l’intero movimento studentesco, il quale ha

saputo applicare a ogni grado dell’istruzione il concetto

di autoriforma e inserire le proprie rivendicazioni in una

lettura generale del sistema capitalista e repressivo, come

mostra il riferimento ai fatti gravissimi accaduti in Grecia,

con l’uccisione di un giovane quindicenne da parte della

polizia.

Ai documenti prodotti dagli studenti seguono due testi, voce

di altri due protagonisti di quest’ondata di mobilitazione:

per un verso il contributo dei precari della ricerca il quale,

attraverso un excursus sulla specificità pisana che

può essere esteso a tutte le realtà degli atenei

italiani, delinea la condizione di precarietà propria

di quella base su cui gran parte della ricerca e della didattica

universitaria si basano. Per l’altro il testo sui precari

tecnico-amministrativi, che rappresentano un altro tassello

fondamentale dell’ingranaggio universitario in cui si

intrecciano, come per gli altri soggetti, precarietà

economica ed esistenziale.

Non è intenzione di questo libro raccontare la storia

e i colori di questo movimento; consapevolmente, e simbolicamente,

abbiamo preferito lasciare che fossero gli studenti, con le

loro parole d’ordine e le loro analisi sul reale, a

raccontarsi. Si sono fatti, quindi, portavoce di se stessi,

tratteggiando un autoritratto collettivo che ha scelto di

comporre, in un unico mosaico di lotta e rivendicazioni, quei

tasselli che le istituzioni vogliono singoli e separati l’uno

dall’altro. Poiché il primo, pericoloso passo

verso il cambiamento è la presa di coscienza di essere

parte di un tutto a cui è stata tolta una dimensione

del tempo: il futuro. Questo movimento vuole riappropriarsene

combattendo il mezzo tramite il quale le istituzioni hanno

compiuto questo furto: la precarizzazione.

Se è possibile considerare la proprietà come

un furto, oggi possiamo dire che lo è anche la precarietà.